Similar presentations:

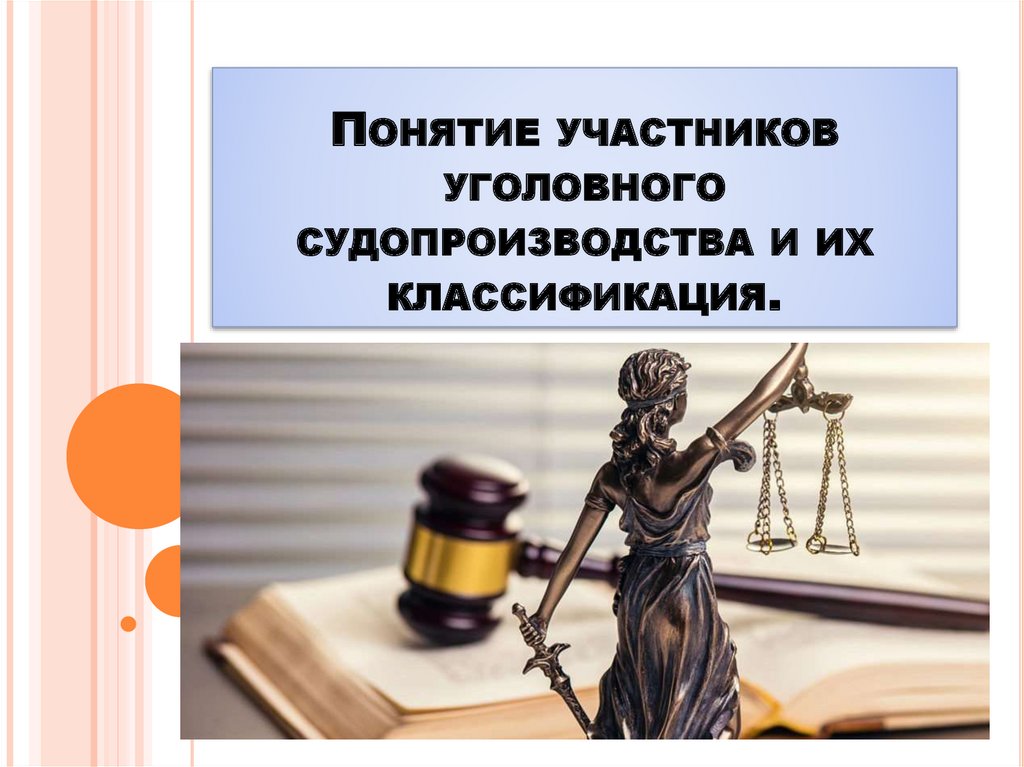

Понятие участников уголовного судопроизводства и их классификация

1. Понятие участников уголовного судопроизводства и их классификация.

ПОНЯТИЕУЧАСТНИКОВ

УГОЛОВНОГО

СУДОПРОИЗВОДСТВА И ИХ

КЛАССИФИКАЦИЯ.

2.

Согласно п. 58 ст. 5 УПК РФ участники уголовногосудопроизводства - лица, принимающие участие в

уголовном процесс

Участником уголовного процесса является любой

субъект (государственный орган, его должностное

лицо, юридическое лицо и его орган управления,

человек), у которого возникают права и (или)

обязанности при производстве по уголовному делу

«Участники уголовного судопроизводства – это лица и

государственные органы, наделённые комплексом

процессуальных прав и обязанностей и реализующие

эти права, и исполняющие обязанности в ходе

осуществления

уголовно-процессуальной

деятельности

в

порядке

и

на

условиях

предусмотренных законом» (В.П. Божьев)

3.

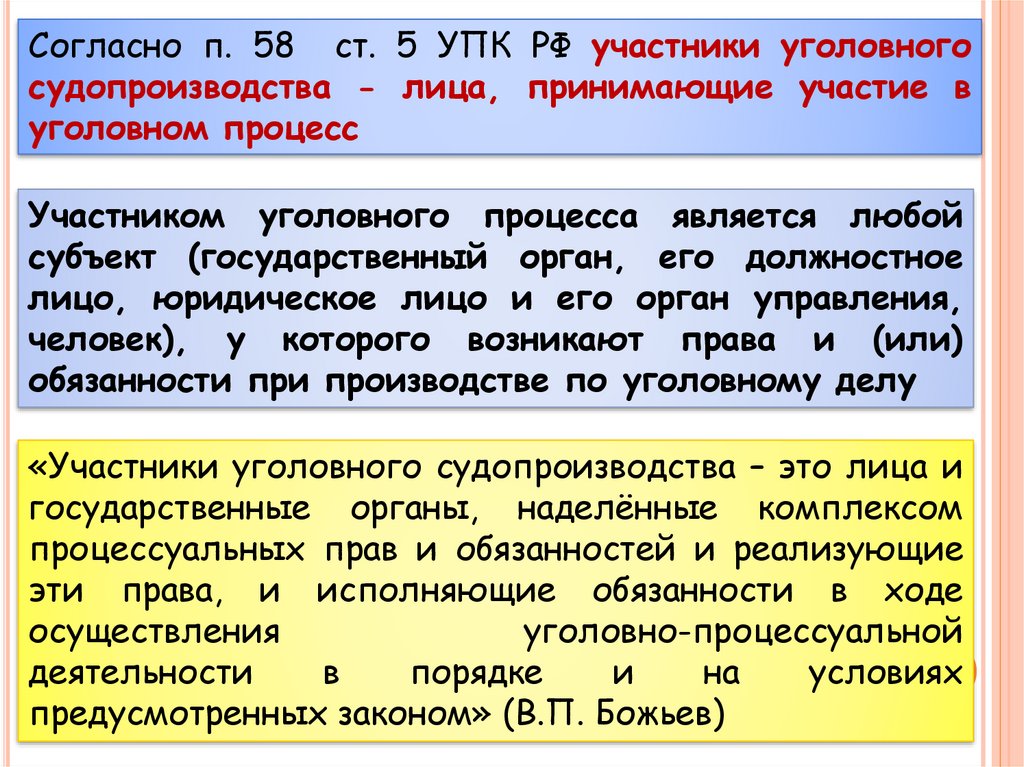

Признаки участников уголовного процесса:а)

выполняют

одну

из

основных

или

вспомогательных функций;

б) наделены совокупностью прав и обязанностей;

в) выступают в качестве правомочного субъекта

уголовно-процессуальных отношений

М.С. Строгович разграничивал три понятия: «участник

уголовного

процесса»,

«участник

уголовнопроцессуальной

деятельности»

и

«участник

уголовно-процессуальных

правоотношений».

В

качестве

признаков

участника

уголовного

судопроизводства названы: 1) наличие прав и

обязанностей; 2) участие в уголовно-процессуальных

отношениях

или

осуществление

уголовнопроцессуальной деятельности.

4.

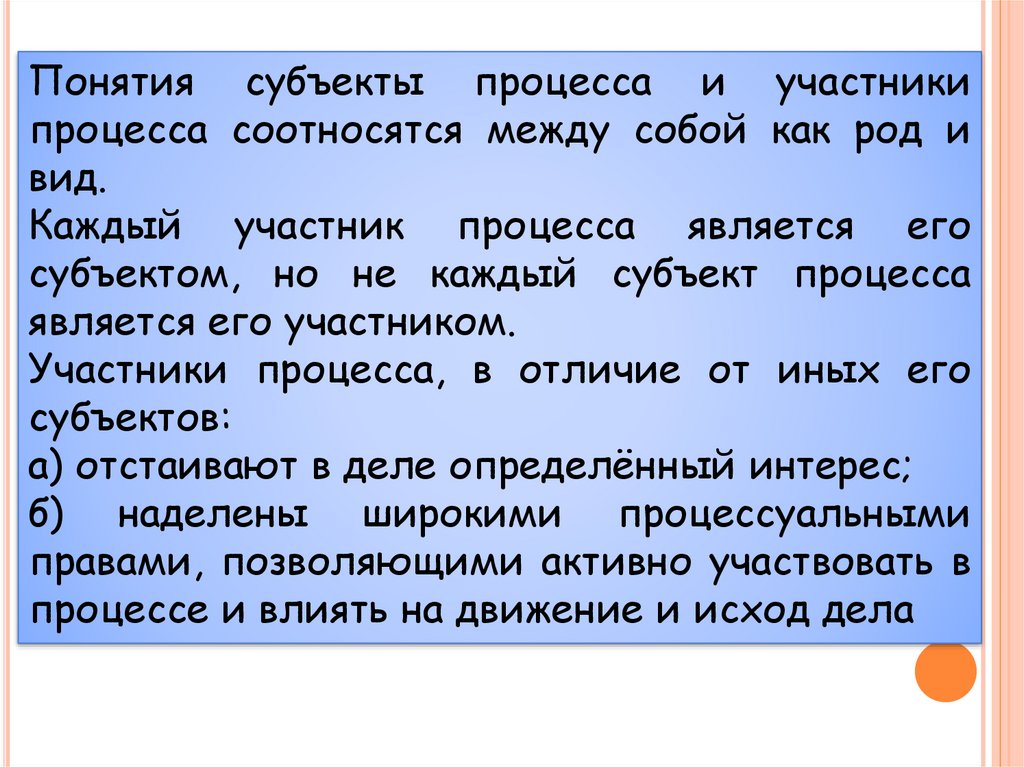

Понятия субъекты процесса и участникипроцесса соотносятся между собой как род и

вид.

Каждый участник процесса является его

субъектом, но не каждый субъект процесса

является его участником.

Участники процесса, в отличие от иных его

субъектов:

а) отстаивают в деле определённый интерес;

б) наделены широкими процессуальными

правами, позволяющими активно участвовать в

процессе и влиять на движение и исход дела

5.

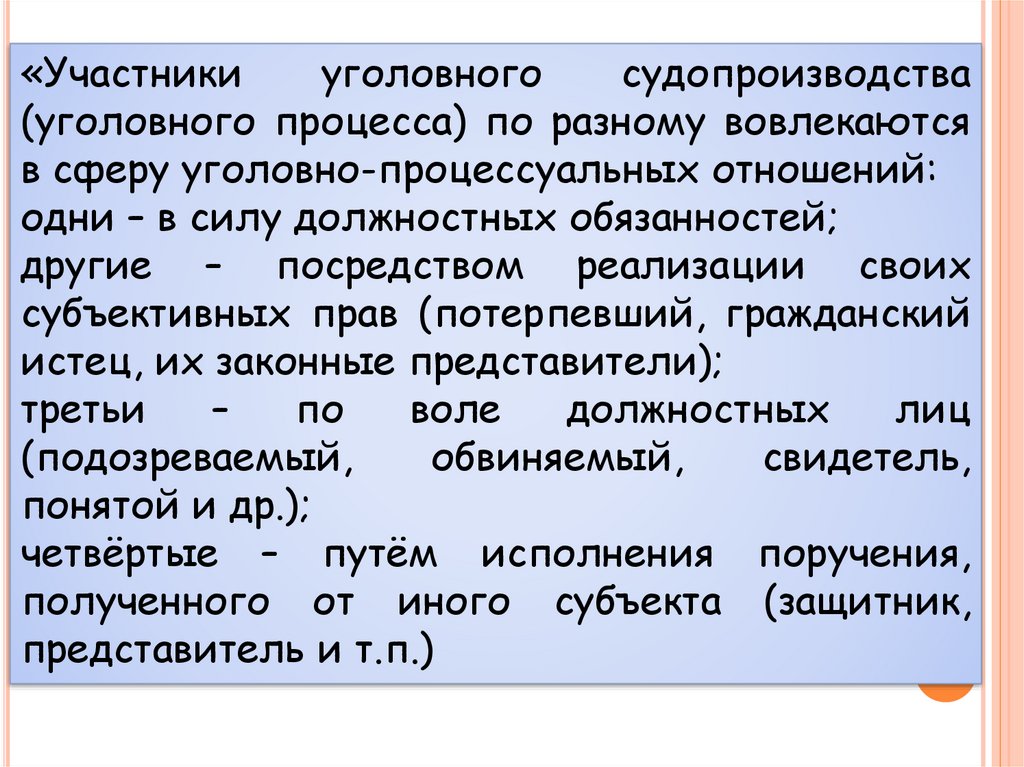

«Участникиуголовного

судопроизводства

(уголовного процесса) по разному вовлекаются

в сферу уголовно-процессуальных отношений:

одни – в силу должностных обязанностей;

другие – посредством реализации своих

субъективных прав (потерпевший, гражданский

истец, их законные представители);

третьи

–

по

воле

должностных

лиц

(подозреваемый,

обвиняемый,

свидетель,

понятой и др.);

четвёртые – путём исполнения поручения,

полученного от иного субъекта (защитник,

представитель и т.п.)

6.

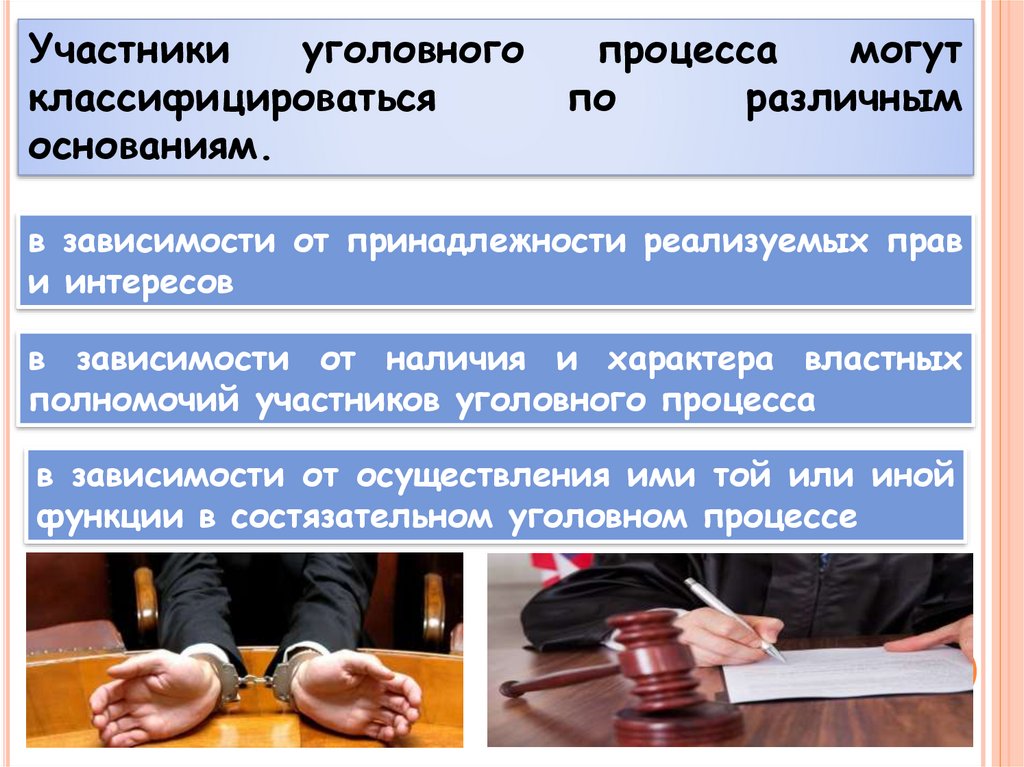

Участникиуголовного

классифицироваться

основаниям.

процесса

могут

по

различным

в зависимости от принадлежности реализуемых прав

и интересов

в зависимости от наличия и характера властных

полномочий участников уголовного процесса

в зависимости от осуществления ими той или иной

функции в состязательном уголовном процессе

7.

8.

9.

10.

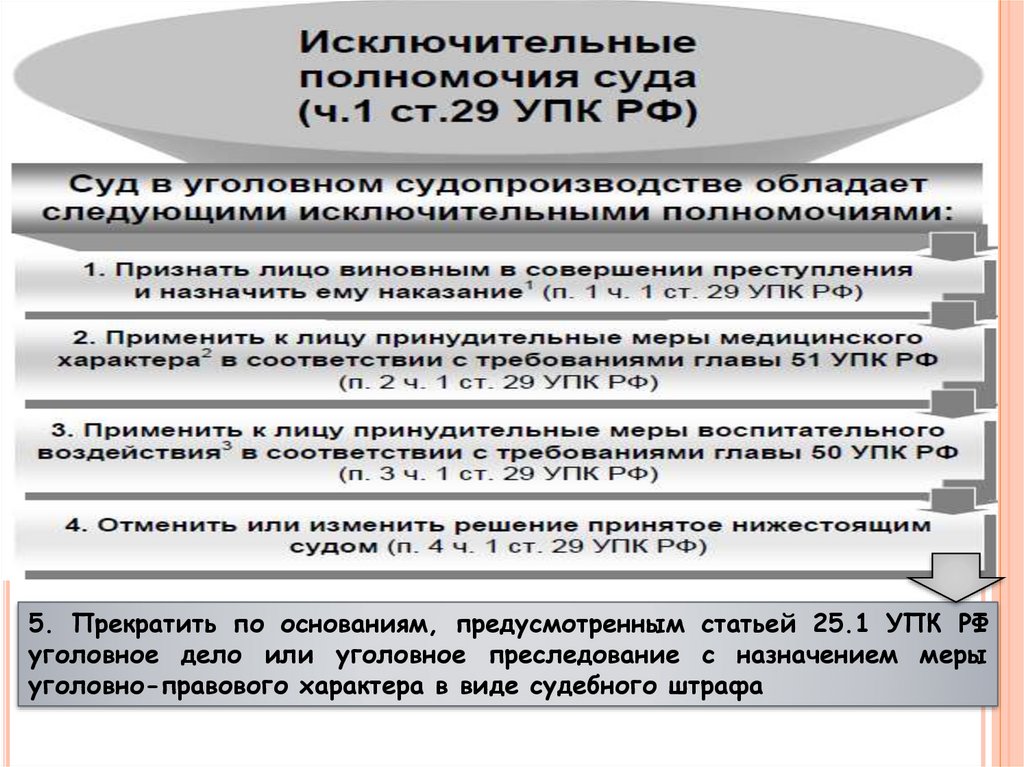

5. Прекратить по основаниям, предусмотренным статьей 25.1 УПК РФуголовное дело или уголовное преследование с назначением меры

уголовно-правового характера в виде судебного штрафа

11.

12.

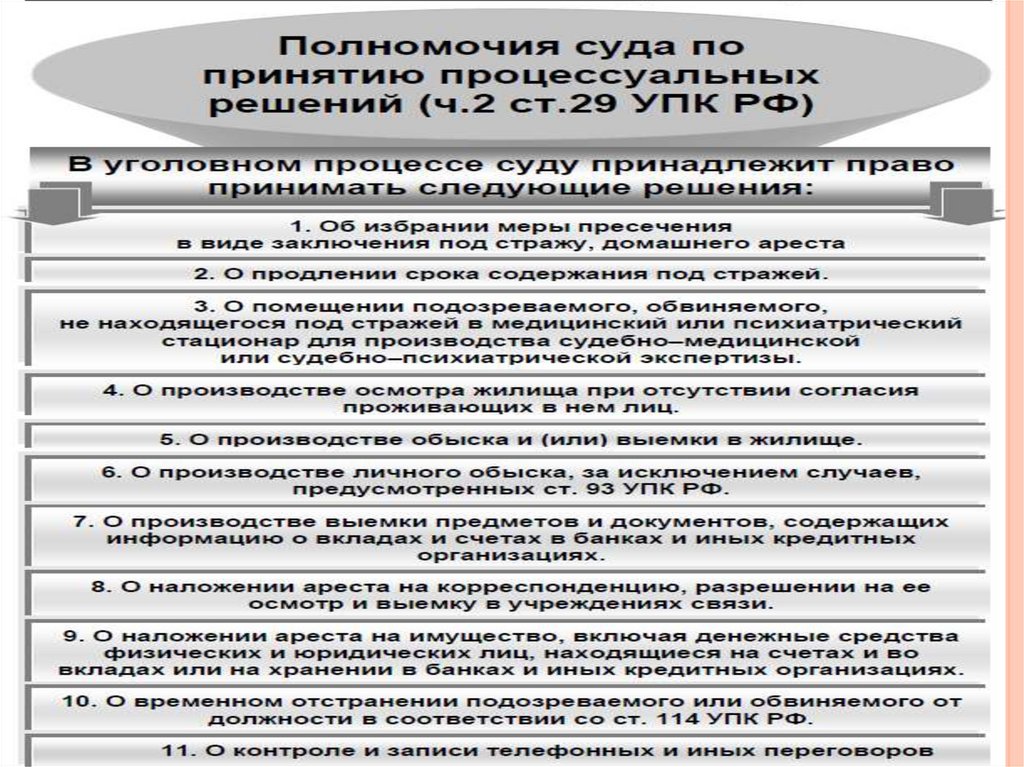

12. О получении информации о соединениях между абонентами и (или)абонентскими устройствами

13. О разрешении отмены постановления о прекращении уголовного дела

или уголовного преследования в случае, предусмотренном частью первой.1

статьи 214 УПК РФ.

Отмена постановления о прекращении уголовного дела или уголовного

преследования по истечении одного года со дня его вынесения допускается

на основании судебного решения при рассмотрении жалоб.

13.

14.

15.

16.

17.

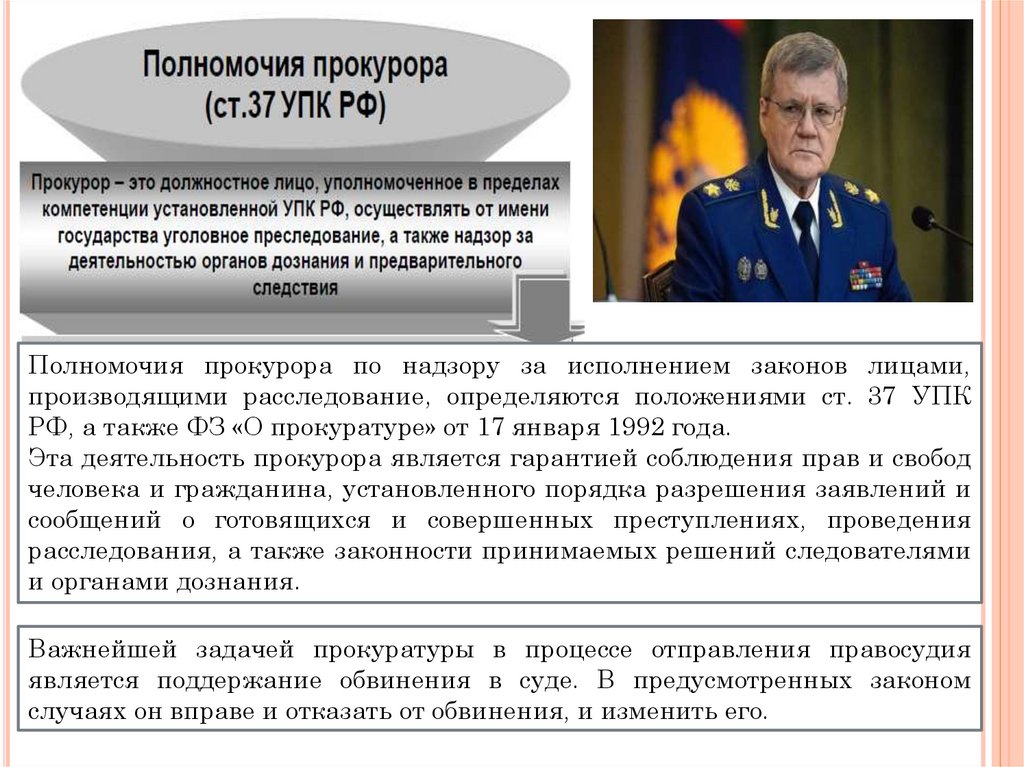

Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов лицами,производящими расследование, определяются положениями ст. 37 УПК

РФ, а также ФЗ «О прокуратуре» от 17 января 1992 года.

Эта деятельность прокурора является гарантией соблюдения прав и свобод

человека и гражданина, установленного порядка разрешения заявлений и

сообщений о готовящихся и совершенных преступлениях, проведения

расследования, а также законности принимаемых решений следователями

и органами дознания.

Важнейшей задачей прокуратуры в процессе отправления правосудия

является поддержание обвинения в суде. В предусмотренных законом

случаях он вправе и отказать от обвинения, и изменить его.

18.

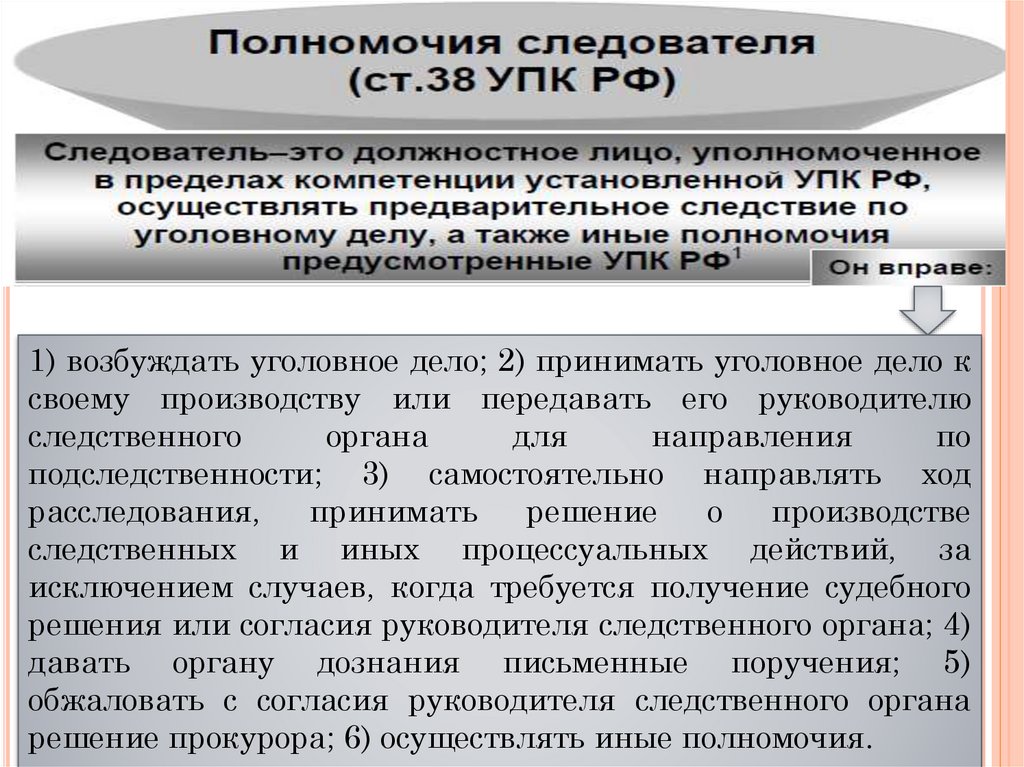

1) возбуждать уголовное дело; 2) принимать уголовное дело ксвоему производству или передавать его руководителю

следственного

органа

для

направления

по

подследственности; 3) самостоятельно направлять ход

расследования,

принимать

решение

о

производстве

следственных и иных процессуальных действий, за

исключением случаев, когда требуется получение судебного

решения или согласия руководителя следственного органа; 4)

давать органу дознания письменные поручения; 5)

обжаловать с согласия руководителя следственного органа

решение прокурора; 6) осуществлять иные полномочия.

19.

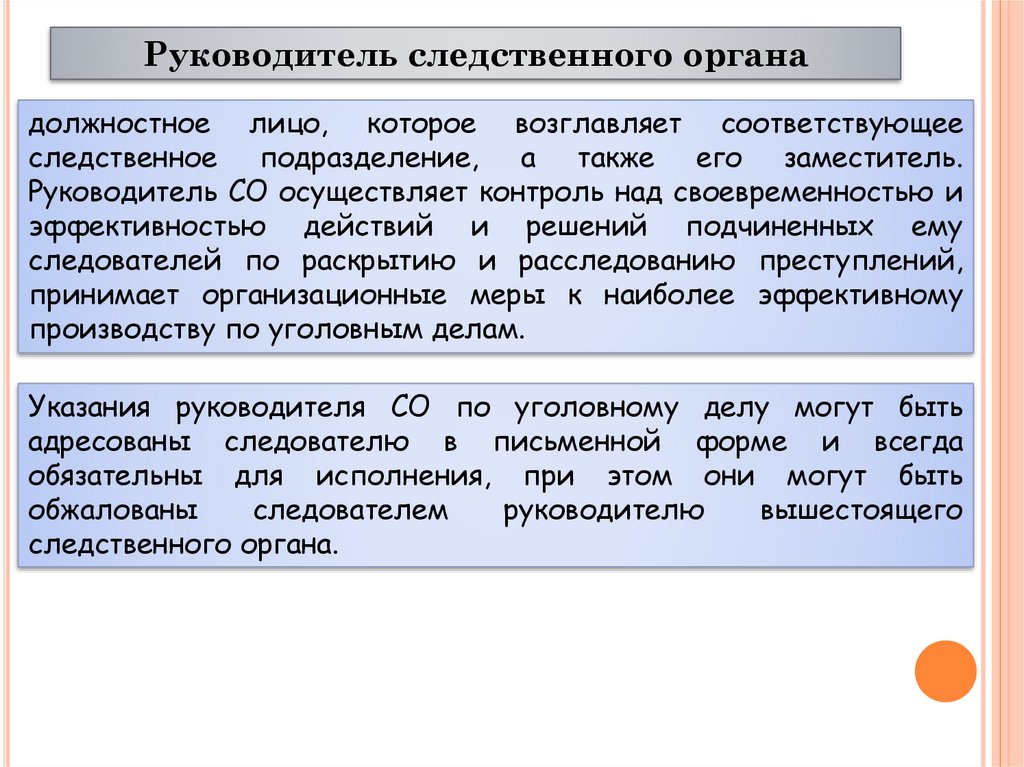

Руководитель следственного органадолжностное лицо, которое возглавляет соответствующее

следственное подразделение, а также его заместитель.

Руководитель СО осуществляет контроль над своевременностью и

эффективностью действий и решений подчиненных ему

следователей по раскрытию и расследованию преступлений,

принимает организационные меры к наиболее эффективному

производству по уголовным делам.

Указания руководителя СО по уголовному делу могут быть

адресованы следователю в письменной форме и всегда

обязательны для исполнения, при этом они могут быть

обжалованы

следователем

руководителю

вышестоящего

следственного органа.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

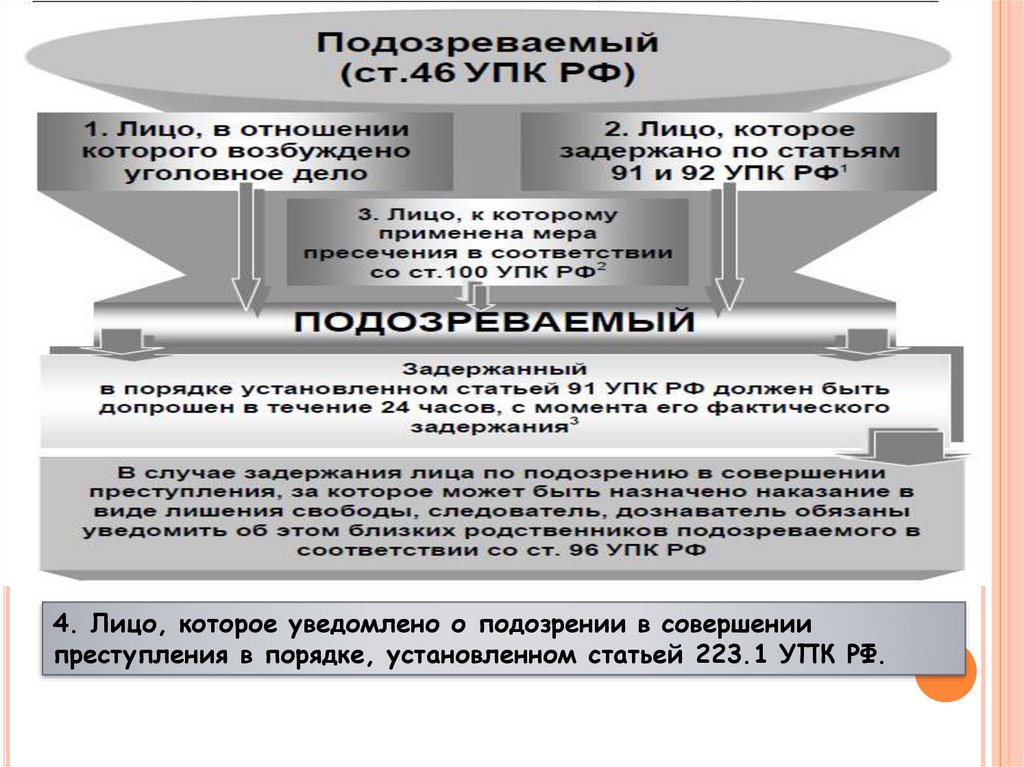

4. Лицо, которое уведомлено о подозрении в совершениипреступления в порядке, установленном статьей 223.1 УПК РФ.

26.

27.

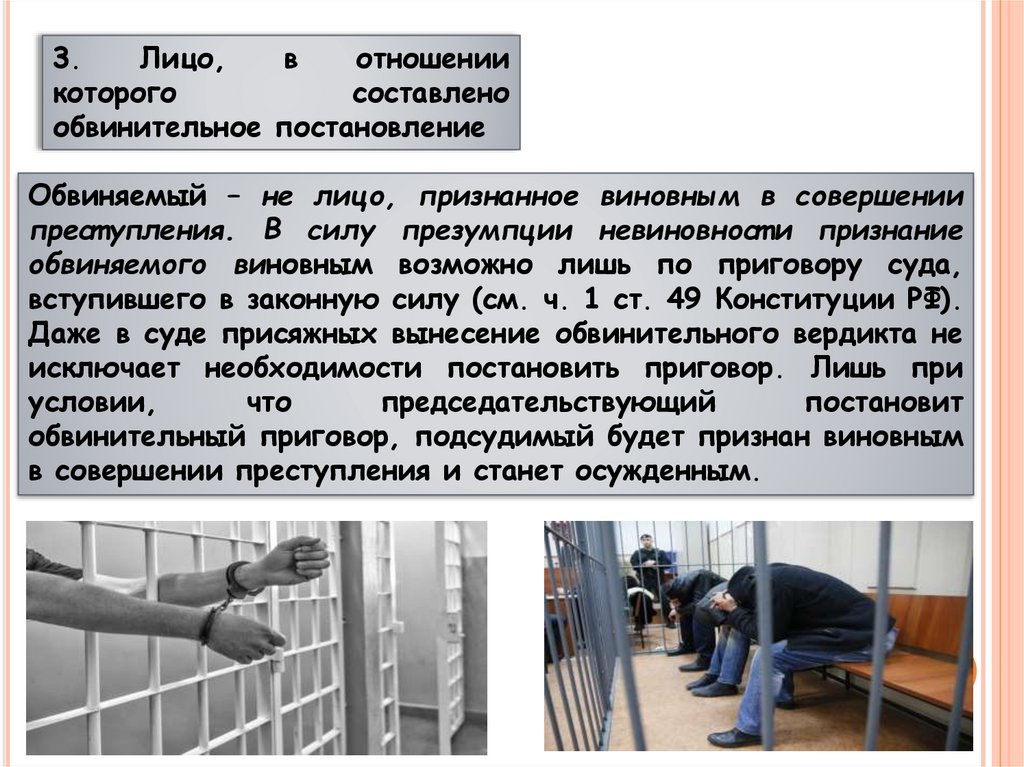

3.Лицо,

в

отношении

которого

составлено

обвинительное постановление

Обвиняемый – не лицо, признанное виновным в совершении

прест упления. В силу презумпции невиновност и признание

обвиняемого виновным возможно лишь по приговору суда,

вступившего в законную силу (см. ч. 1 ст. 49 Конституции РФ).

Даже в суде присяжных вынесение обвинительного вердикта не

исключает необходимости постановить приговор. Лишь при

условии,

что

председательствующий

постановит

обвинительный приговор, подсудимый будет признан виновным

в совершении преступления и станет осужденным.

law

law