Similar presentations:

Сказители Карелии во второй половине 19 века

1. СКАЗИТЕЛИ КАРЕЛИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 19В

2. Василий Петрович Щеголёнок

Василий Щеголёнок родился в деревне Боярщина Кижской волости Петрозаводского уезда Олонецкой губерни.Кроме земледелия занимался сапожным мастерством.

В 1871 году, сказитель приобрел склонность к пению былин ещё в малолетстве, под влиянием своего деда и в особенности дяди

Тимофея, который, будучи безногим и неспособным к крестьянскому хозяйству, занимаясь ремонтом и изготовлением обуви —

исполнял русские былины. Переняв ремесло сапожника от дяди, Щеголёнок от него же научился большей части былин

своего репертуара. Щеголёнок обладал феноменальной памятью, записанные от него варианты признаются лучшими. Сам он не

знал грамоты, но любил ходить по монастырям и слушать божественные книги, что отразилось и в тоне его рассказов.

Исторический рассказ Щеголёнка о князе Юрике-Новосёле записан Ельпидифором Васильевичем Барсовым. Несколько былин

воспроизведено со слов Щеголёнка Павлом Николаевичем Рыбниковым, Орестом Фёдоровичем Миллером, Гильфердингом

(«Онежские былины» и «Сборник отделения русского языка и словесности Академии наук».

Былинам о Садко и Добрыне, Илье Муромце, Чуриле, Хотене Блудовиче, Дунае Ивановиче, песням о царе Иване Грозном и о птицах,

записанным со слов Василия Петровича Щеголёнка, многие фольклористы XIX века отдавали предпочтение перед вариантами

остальных сказителей. Гильфердинг делает такую характеристику его пения: «Поет он былины негромким, но довольно приятным, хотя

уже старческим, голосом, соединяя, впрочем, часто в одну былину разнородные предметы и не придерживаясь определенного

размера».

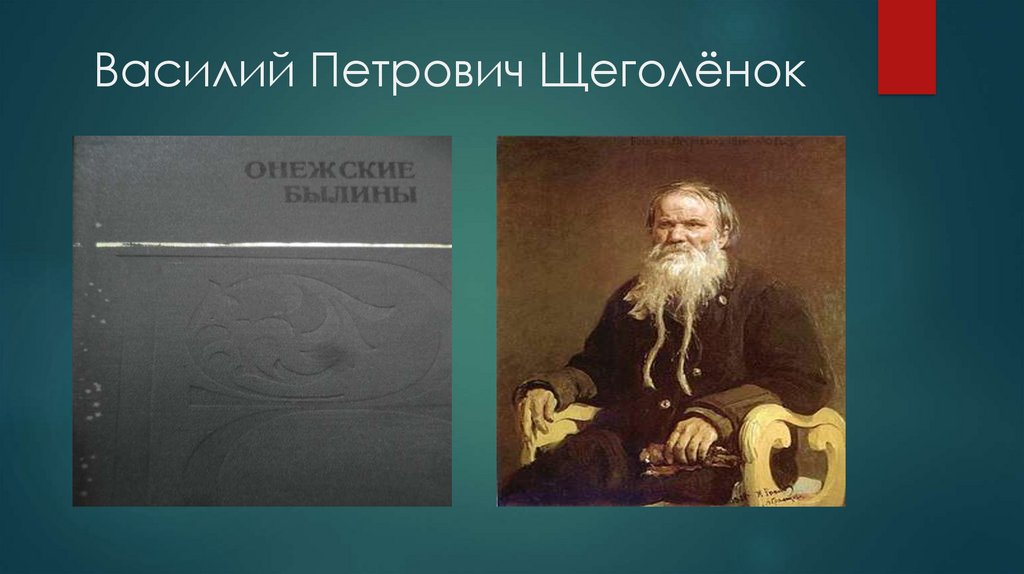

Осенью 1871 года Щеголёнок выступал с пением былин в Санкт-Петербурге. Во II томе «Онежских былин»

помещен портрет Щеголёнка, снятый во время пребывания его в столице Российской империи. В 1873 и 1879 выступал в Москве, где

его записывал П. А. Бессонов.

В марте 1879 года, в Москве, Василий Петрович познакомился с Львом Николаевичем Толстым и в том-же году, по его приглашению

приехал в Ясную Поляну, где пробыл около месяца. Щеголёнок исполнил Толстому множество народных сказаний и былин, из которых

более двадцати были записаны Толстым, а сюжеты некоторых, Толстой, если и не записал на бумагу, то запомнил. Шесть написанных

Толстым произведений имеют источником легенды и рассказы Щеголёнка (1881 — «Чем люди живы», 1885 — «Два старика» и «Три

старца», 1905 — «Корней Васильев» и «Молитва», 1907 — «Старик в церкви»). Помимо этого, граф Толстой усердно записал много

поговорок, пословиц, отдельных выражений и слов, рассказанных Щеголёнком.

Напевы с голоса Щеголёнка записали композиторы Римский-Корсаков, Балакирев, Бородин. В 1879 году И. Е. Репин создал портрет

сказителя.

Похоронен В. П. Щеголёнок на кладбище Кижского погоста.

3. Василий Петрович Щеголёнок

4. Ирина Андреевна Федосова

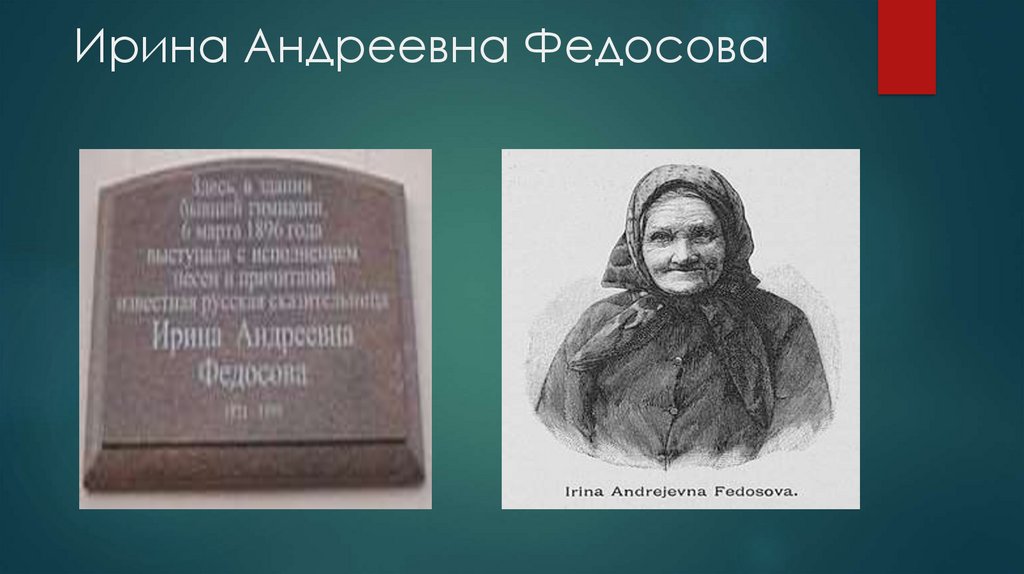

Родилась в многодетной семье Андрея Ефимовича и Елены Петровны Юлиных. Начала работать в шесть лет, а в 12 лет стала подголосничать насвадьбах. В конце 1840 годов приобрела широкую известность в Заонежье как замечательная плакальщица. В 1864 году с семьёй переехала

в Петрозаводск.

Первые фольклорные записи были сделаны от неё в 1867 году преподавателем Олонецкой духовной семинарии Елпидифором Васильевичем

Барсовым и опубликованы в газете «Олонецкие губернские ведомости». Это были тексты различных жанров: десять духовных стихов, баллады «О

девяти братьях-разбойниках», «Василий и Софья», «Казань-город» и былина «Чурилушка Пленкович». В конце публикации значилось: «Все

напечатанные здесь „стихи“ записаны мною от Ирины Толвуйской». Но основным жанром Федосовой были причитания. В течение двух лет

Е. В. Барсов записывал от исполнительницы плачи, вошедшие в трёхтомник «Причитания Северного края», признанный выдающимся событием в

фольклористике и этнографии. Первая часть «Причитаний» — «Плачи похоронные, надгробные и надмогильные» — издана в 1872 г., вторая —

«Плачи завоенные, рекрутские и солдатские» — в 1882 г., третья — «Свадебные причитания» — в 1885 г.

Всего фольклористами было записано более 30 000 стихов от Федосовой: плачей-поэм, причитаний, лирических песен, былин, баллад, сказок,

пословиц, поговорок, исторических и духовных песен. Её записывали Е. В. Барсов, Ф. М. Истомин и Г. О. Дютш, О. Х. Агренева-Славянская.

В 1895—1896 годах состоялись выступления Федосовой в Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде и в других городах, которые заставили говорить о

«магической силе» её искусства. Организатором был учитель петрозаводской гимназии Павел Тимофеевич Виноградов,

поддержанный Т. И. Филипповым, Ф. М. Истоминым и другими общественными деятелями и фольклористами. Пресса сообщила о 31

выступлении вопленицы в различных городах России, большинство которых состоялись в Петербурге и Нижнем Новгороде.

В январе 1895 года Петербурге выступала в Соляном городке, на заседании Академии наук, на заседании Археологического института, в

гимназиях и частных домах, была награждена серебряной медалью «за обогащение русской народной поэзии» и дипломом Академии наук; ей

были посвящены специальные заседания научных организаций.

В январе 1896 года в Москве выступила на заседании Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии при Московском

университете, где была награждена второй серебряной медалью; на заседании Московского археологического общества и в Историческом

музее.

В 1896 г. её голос был записан на один из первых фонографических восковых валиков, эта запись сохранилась.

Уже в XIX веке ставшие классикой, плачи Федосовой по своему художественному уровню до сих пор остались непревзойдёнными образцами

народной обрядовой поэзии. Её называли «народной поэтессой», и в этом не было никакого преувеличения — её причитания были во многом

«авторскими».

5. Ирина Андреевна Федосова

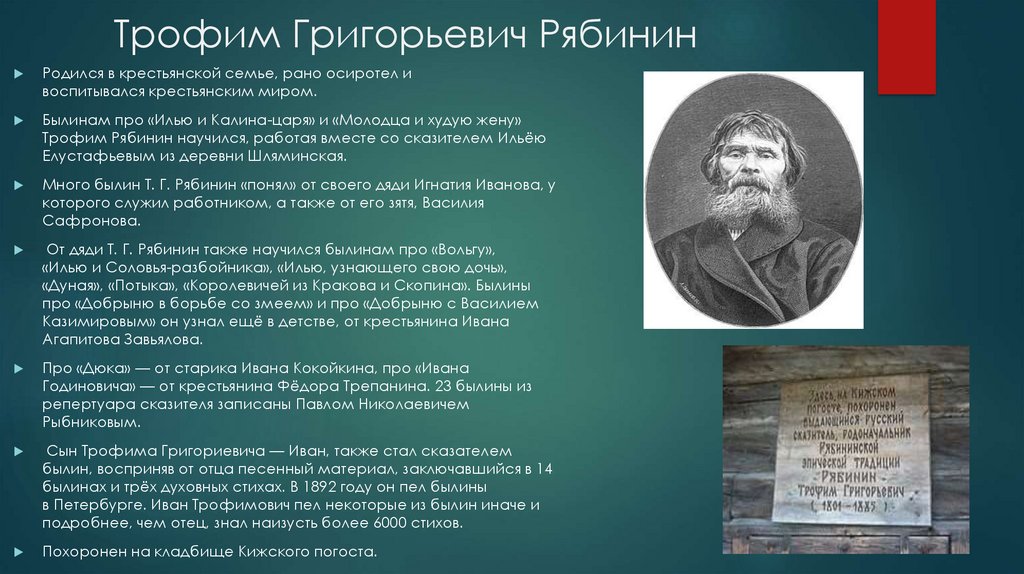

6. Трофим Григорьевич Рябинин

Родился в крестьянской семье, рано осиротел ивоспитывался крестьянским миром.

Былинам про «Илью и Калина-царя» и «Молодца и худую жену»

Трофим Рябинин научился, работая вместе со сказителем Ильёю

Елустафьевым из деревни Шляминская.

Много былин Т. Г. Рябинин «понял» от своего дяди Игнатия Иванова, у

которого служил работником, а также от его зятя, Василия

Сафронова.

От дяди Т. Г. Рябинин также научился былинам про «Вольгу»,

«Илью и Соловья-разбойника», «Илью, узнающего свою дочь»,

«Дуная», «Потыка», «Королевичей из Кракова и Скопина». Былины

про «Добрыню в борьбе со змеем» и про «Добрыню с Василием

Казимировым» он узнал ещё в детстве, от крестьянина Ивана

Агапитова Завьялова.

Про «Дюка» — от старика Ивана Кокойкина, про «Ивана

Годиновича» — от крестьянина Фёдора Трепанина. 23 былины из

репертуара сказителя записаны Павлом Николаевичем

Рыбниковым.

Сын Трофима Григориевича — Иван, также стал сказателем

былин, восприняв от отца песенный материал, заключавшийся в 14

былинах и трёх духовных стихах. В 1892 году он пел былины

в Петербурге. Иван Трофимович пел некоторые из былин иначе и

подробнее, чем отец, знал наизусть более 6000 стихов.

Похоронен на кладбище Кижского погоста.

7. Иван Трофимович Рябинин

Иван Трофимович РябининДо 1886 года имя И. Т. Рябинина не было известно интеллигентной России. Первые, кто записывал его старины.

В 1893 году о Иване Трофимовиче, как когда-то о его отце, заговорили петербургские газеты. Петрозаводский учитель П. Т. Виноградов разыскал

его и по согласованию с Русским географическим обществом привез в столицу. В январе 1893 года состоялось не менее десяти выступлений

сказителя перед различными аудиториями

Зимой 1894 года столь же успешно прошли "гастроли" сказителя в Москве.

В Москве фрагменты былин И. Т. Рябинина были записаны на фонограф - звукозаписывающий аппарат, прообраз современного магнитофона.

Это была первая фонозапись русского фольклора. На основе нотных расшифровок былинных напевов композитор А. С. Аренский впоследствии

создал свой знаменитый фортепианный концерт "Фантазия на темы былин Рябинина".

Пение былин перед образованной публикой было для И. Т. Рябинина довольно выгодным в материальном отношении делом: организаторы его

концертов постарались дать ему хороший заработок. И все-таки вскоре, оторванный от обычной крестьянской обстановки, он стал томиться: "А

уеду я домой от вас, - больно скучно ужо, вот соберусь и уеду! Прах их побери - деньги!"

И уехал. И до 1902 года образованная Россия опять ничего не слышала о былинщике И. Т. Рябинине. А в 1902 году опять-таки по инициативе П. Т.

Виноградова состоялась длительная трехмесячная поездка сказителя по российским и зарубежным городам.

Для царской фамилии присутствие при пении крестьянского сказителя не было только удовлетворением определенного любопытства, но и

политическим жестом. Император всероссийский демонстрировал обществу свое понимание значимости русской народной культуры.

Формула "самодержавие, православие, народность", выдвинутая в 1832 году графом С. С. Уваровым, продолжала оставаться краеугольным

камнем внутренней политики царствующего дома в начале XX века. Самодержец российский не упускал возможности показать свое радение о

народе в лице олонецкого крестьянина И. Т. Рябинина. Отсюда и пожалованная сказителю золотая медаль, и часы с изображением

государственного герба.

Из Петербурга И. Т. Рябинин и П. Т. Виноградов выехали в Киев. Это были первые "гастроли" северорусского былинщика в городе, который является

эпическим центром русского народа.

Затем состоялись столь же успешные выступления сказителя в Одессе, откуда И. Т. Рябинин отправился в Константинополь, где он пел у русского

посла. Потом были Болгария, Сербия, Вена, Прага, Варшава. За границей Иван Трофимович был поражен тем, что здесь его "разумеют" и

"старинки его хвалят". Искусством русского былинщика восхищались

8. Иван Трофимович Рябинин

Иван Трофимович Рябинин9. Матвей Михайлович Коргуев

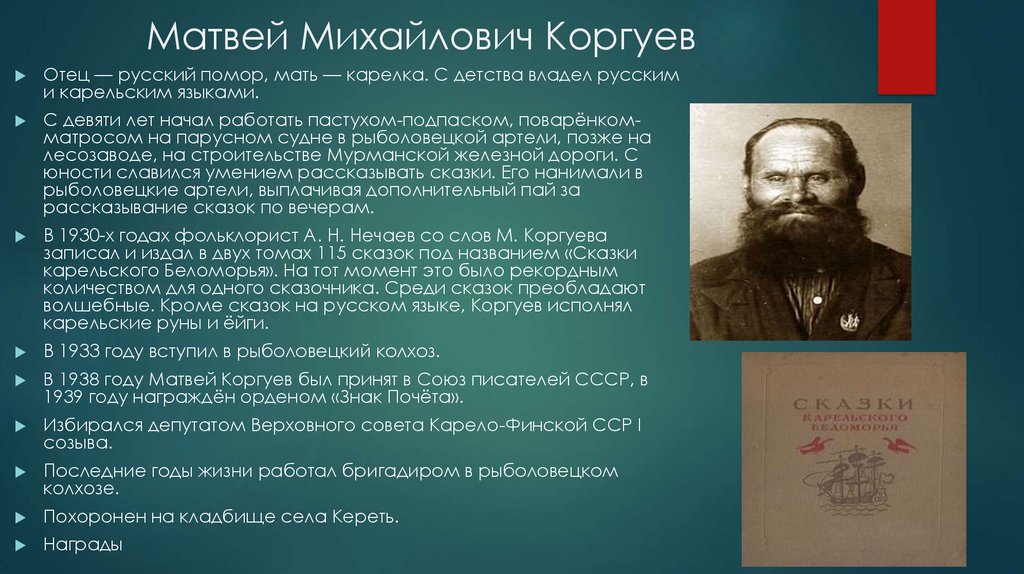

Отец — русский помор, мать — карелка. С детства владел русскими карельским языками.

С девяти лет начал работать пастухом-подпаском, поварёнкомматросом на парусном судне в рыболовецкой артели, позже на

лесозаводе, на строительстве Мурманской железной дороги. С

юности славился умением рассказывать сказки. Его нанимали в

рыболовецкие артели, выплачивая дополнительный пай за

рассказывание сказок по вечерам.

В 1930-х годах фольклорист А. Н. Нечаев со слов М. Коргуева

записал и издал в двух томах 115 сказок под названием «Сказки

карельского Беломорья». На тот момент это было рекордным

количеством для одного сказочника. Среди сказок преобладают

волшебные. Кроме сказок на русском языке, Коргуев исполнял

карельские руны и ёйги.

В 1933 году вступил в рыболовецкий колхоз.

В 1938 году Матвей Коргуев был принят в Союз писателей СССР, в

1939 году награждён орденом «Знак Почёта».

Избирался депутатом Верховного совета Карело-Финской ССР I

созыва.

Последние годы жизни работал бригадиром в рыболовецком

колхозе.

Похоронен на кладбище села Кереть.

Награды

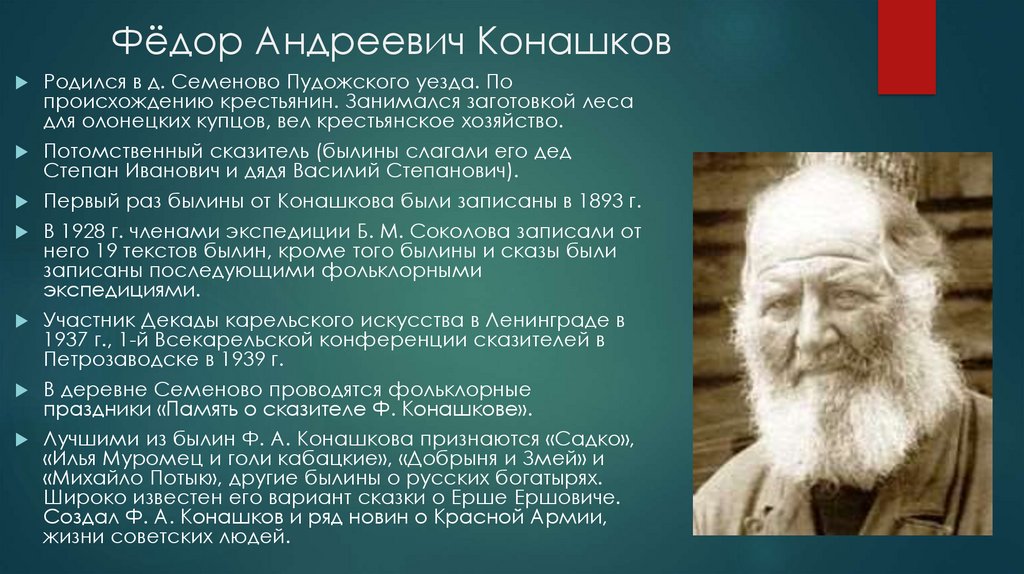

10. Фёдор Андреевич Конашков

Родился в д. Семеново Пудожского уезда. Попроисхождению крестьянин. Занимался заготовкой леса

для олонецких купцов, вел крестьянское хозяйство.

Потомственный сказитель (былины слагали его дед

Степан Иванович и дядя Василий Степанович).

Первый раз былины от Конашкова были записаны в 1893 г.

В 1928 г. членами экспедиции Б. М. Соколова записали от

него 19 текстов былин, кроме того былины и сказы были

записаны последующими фольклорными

экспедициями.

Участник Декады карельского искусства в Ленинграде в

1937 г., 1-й Всекарельской конференции сказителей в

Петрозаводске в 1939 г.

В деревне Семеново проводятся фольклорные

праздники «Память о сказителе Ф. Конашкове».

Лучшими из былин Ф. А. Конашкова признаются «Садко»,

«Илья Муромец и голи кабацкие», «Добрыня и Змей» и

«Михайло Потык», другие былины о русских богатырях.

Широко известен его вариант сказки о Ерше Ершовиче.

Создал Ф. А. Конашков и ряд новин о Красной Армии,

жизни советских людей.

11. Спасибо за внимание!

КоролёваДарина 10А

literature

literature