Similar presentations:

Видовое богатство фитопланктона дельты реки Великой

1. Видовое богатство фитопланктона дельты реки Великой

Выполнила: Войтёнок Полина АлексеевнаНаучный руководитель:

Дрозденко Татьяна Викторовна,

доцент кафедры ботаники и экологии растений, к.б.н.

2.

Мир водорослей обладает богатым видовым разнообразием. Водорослираспространены повсеместно: в пресных и морских водоемах, в почве, на

коре деревьев, на камнях и т.д.

Фитопланктон является одним из важнейших компонентов

гидробиологического мониторинга водных экосистем, показатели которого

позволяют оценить экологическое состояние водоемов. Составляющие его

организмы характеризуют условия именно данного пункта наблюдения. На

долю фитопланктона приходится значительная часть первичной

биологической продукции экосистем водоемов, что делает их ключевыми

объектами для изучения энергетического баланса биогеоценозов и важными

индикаторами качества вод.

Видовой состав водорослей отражает экологическое состояние водоемов,

которое меняется в ответ на различные экологические воздействия, в том

числе антропогенные.

3.

В связи с этим целью данной работы являлось исследованиетаксономического состава планктонных водорослей дельты реки

Великой.

Основные задачи исследования:

1. Исследовать общий видовой состав фитопланктона дельты реки

Великой в летний период 2021 года.

2. Исследовать таксономический состав фитопланктона на 5

станциях отбора проб в дельте р. Великой.

3. Установить основу флористического комплекса планктонной

альгофлоры дельты р. Великой в летний период 2021 г.

4. Клеточное строение водорослей

Клетки многих примитивных, со жгутиками водорослей, а также зооспоры и гаметы большинстваводорослей покрыты только цитоплазматической мембраной, или плазмалеммой. Протопласты

большинства водорослей одеты клеточной оболочкой.

Цитоплазма у большинства взрослых клеток образует тонкий постенный слой. Вакуоль с клеточным

соком занимает обычно центр клетки. Такая вакуоль отсутствует в клетках синезеленых водорослей

и в монадных клетках. Пресноводные монадные формы образуют пульсирующие, или

сократительные, вакуоли, синезеленые водоросли – газовые вакуоли.

Ядерный аппарат у большинства водорослей представлен в виде типичных ядер (эукариотический

тип клеточной организации).

Фотосинтетический аппарат у водорослей представлен разными уровнями организации. У

синезеленых и прохлорофитовых он морфологически не оформлен. Другие имеют хроматофоры,

которые чрезвычайно разнообразны по форме, строению и расположению в протопласте клетки.

В тилакоидах сосредоточены фотосинтезирующие пигменты: хлорофиллы а, b, с, d, e, а также

каротины и ксантофиллы. Кроме того, в матриксе хроматофора находятся рибосомы, липидные

гранулы, фибриллы ДНК и особые образования – пиреноиды.

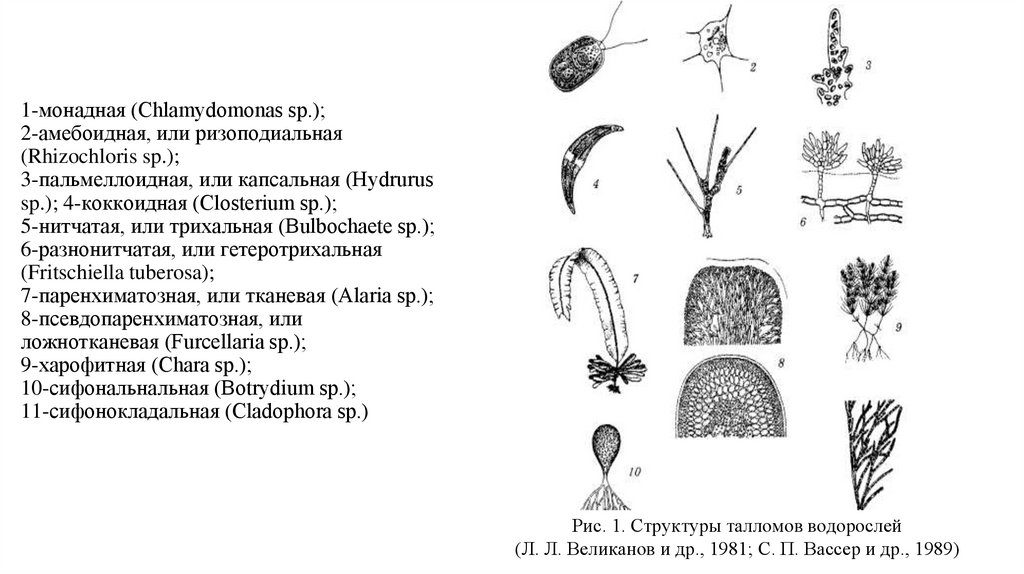

5. Морфологическое строение водорослей

Водоросли в большинстве своем вообще не имеют выраженных тканей(исключение составляют высокоорганизованные бурые водоросли, но и у

них ткани малочисленны и слабо дифференцированы). Отсутствие тканей, в

свою очередь, объясняет нерасчлененность тела водоросли на вегетативные

органы. Таким образом, тело водоросли представляет собой единое

слоевище, которое может иметь самую разнообразную рассеченность, но

при этом оно не дифференцировано на вегетативные органы.

Выделяют несколько основных групп водорослей, различающихся

степенью сложности морфологической организации: монадный

(жгутиковый), амебоидный (ризоподиальный), гемимонадный

(пальмеллоидный, капсальный, трансгрессивный), коккоидный, нитчатый

(трихальный), разнонитчатый (гетеротрихальный), ложнотканевый

(псевдопаренхиматозный), тканевый (паренхиматозный), сифональный,

сифонокладальный, харофитный.

6.

1-монадная (Chlamydomonas sp.);2-амебоидная, или ризоподиальная

(Rhizochloris sp.);

3-пальмеллоидная, или капсальная (Hydrurus

sp.); 4-коккоидная (Closterium sp.);

5-нитчатая, или трихальная (Bulbochaete sp.);

6-разнонитчатая, или гетеротрихальная

(Fritschiella tuberosa);

7-паренхиматозная, или тканевая (Alaria sp.);

8-псевдопаренхиматозная, или

ложнотканевая (Furcellaria sp.);

9-харофитная (Chara sp.);

10-сифональнальная (Botrydium sp.);

11-сифонокладальная (Cladophora sp.)

Рис. 1. Структуры талломов водорослей

(Л. Л. Великанов и др., 1981; С. П. Вассер и др., 1989)

7. Размножение водорослей

Водоросли размножаются вегетативным, бесполым и половым путем.Вегетативное размножение одноклеточных водорослей происходит путем

простого деления клеток надвое. У многоклеточных водорослей иногда имеются

специальные приспособления для вегетативного размножения – небольшие, легко

отделяющиеся фрагменты таллома. У многих водорослей таких специальных

структур нет, и их вегетативное размножение осуществляется путем фрагментации

талломов.

Бесполое размножение осуществляется специализированными клетками –

спорами. У водорослей споры образуются в спорангиях. Спорангии водорослей

чаще всего одноклеточные, то есть споры образуются из одной клетки в

результате митотического многократного деления ее содержимого.

Половое размножение водорослей очень разнообразно. У одноклеточных

водорослей оно, как правило, происходит довольно просто. Половое размножение

многоклеточных водорослей обычно происходит со сменой двух поколений –

спорофита и гаметофита

8. Систематика водорослей

По А.С. Шуканову, который классифицирует водоросли по набору пигментов, деталям тонкой структуры фотосинтетического аппарата,строению жгутиков, продуктам ассимиляции, принято следующее деление на отделы:

Прокариотические водоросли:

Отдел Синезеленые водоросли – Cyanophyta

Отдел Прокариотические зеленые водоросли – Prochlorophyta

Эукариотические водоросли:

Отдел Эвгленовые водоросли – Euglenophyta

Отдел Динофитовые водоросли – Dinophyta

Отдел Криптофитовые водоросли – Cryptophyta

Отдел Рафидофитовые водоросли – Raphidophyta

Отдел Золотистые водоросли – Chrysophyta

Отдел Диатомовые водоросли – Bacillariophyta

Отдел Желтозеленые водоросли – Xanthophyta

Отдел Бурые водоросли – Phaeophyta

Отдел Красные водоросли – Rhodophyta

Отдел Зеленые водоросли – Chlorophyta

Отдел Харовые водоросли – Charophyta

9. Экологические группы водорослей по месту обитания

В зависимости от совокупности различно действующих экологических условий (освещения, температуры, характера субстрата,его химического состава и т.п.) водоросли образуют многообразные группировки, сообщества, или ценозы. Каждому

сообществу свойствен более или менее постоянный видовой состав.

В целом выделяют следующие основные группировки водорослей:

- планктонные (фитопланктон);

- нейстонные (фитонейстон);

- бентосные (фитобентос);

- воздушно-наземные, или аэрофильные (аэрофитом);

- почвенные (фитоэдафон);

- водоросли подвижных и пустынных песков (псаммофитон);

- водоросли горячих источников (термофитон);

- водоросли снега и льда (криофитон);

- водоросли соленых материковых водоемов (галофитом);

- водоросли известкового субстрата (кальцефилы).

Представители первых трех группировок (ценозов) — типичные обитатели водной среды. Планктонные водоросли населяют

открытую часть водоемов. Это микроскопические формы, в основном пассивно взвешенные в толще воды и неспособные

противостоять течениям.

10. Приспособления водорослей к планктонному образу жизни

Существование планктонных организмов во взвешенном состоянии в воде обеспечивается некоторыми специальнымиприспособлениями.

Для планктонного организма весьма важно иметь вес, возможно близкий к весу воды, т. е. наименьший удельный вес.

Это достигается прежде всего необычайно высоким содержанием воды в тканях тела этих организмов.

В клетках планктонных сине-зеленых водорослей имеются очень мелкие красноватые включения, называемые

псевдовакуолями. Утрачивая их, эти водоросли опускаются на дно. Таким образом, псевдовакуоли также являются

гидростатическим, т. е. служащим для поддержания тела в воде приспособлением.

В понижении удельного веса весьма крупную роль играют отложения жира и масла. Эти вещества, как известно,

легче воды и всплывают на поверхность. Для планктонных водорослей скопления жировых веществ являются очень

характерными.

Очень многие планктонные водоросли, особенно сине-зеленые, погружены в комочек слизи, присутствие которого

облегчает организм.

Образование придатков в виде иголок и шипов — явление весьма характерное для целого ряда планктонных

водорослей. У некоторых из них иглы и шипы при этом располагаются в различных плоскостях, и направлены во все

стороны

11. Рельеф

Дельта р. Великой расположена в восьми километрах северо-западнее г.Пскова при впадении реки в Псковское озеро. В геоморфологическом

отношении дельтовая система р. Великой приурочена к псковско-чудскому

отрезку древней долины р. Великой.

Острова дельты сложены, главным образом, озерно-аллювиальными

осадками (мелкозернистые пески, алевриты и глины с включением

органики). Однако отдельные острова в верховье дельты имеют коренную

основу, представленную верхнедевонскими терригенными породами

(швентойские песчаники с прослоями глин), перекрытыми ледниковыми

отложениями, выше которых лежат озерно-эллювиальные осадки. Плоская

поверхность островов в прибрежной части заросла бичевником, на большей

же их части господствует травянистая растительность

12. Климат

Дельта реки Великой, плавно переходящая в Псковско-Чудскоеозеро, имеет свои мезоклиматические особенности, которые

формируются под воздействием мезомасштабных неоднородностей

достаточно большой площади. Мезоклимат побережья возникает,

прежде всего, вследствие значительных различий структуры

теплового баланса суши и воды.

Рассматриваемая территория характеризуется мягкой короткой

зимой и наиболее длительным, теплым и солнечным

вегетационным периодом с пониженным количеством осадков.

Здесь преобладают ветры южного и юго-западного направлений.

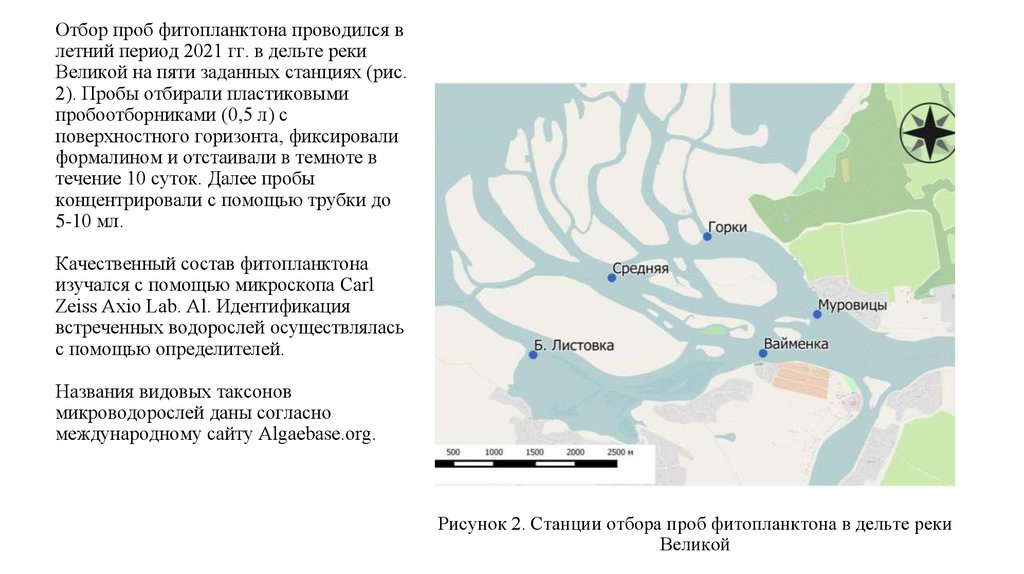

13. Рисунок 2. Станции отбора проб фитопланктона в дельте реки Великой

Отбор проб фитопланктона проводился влетний период 2021 гг. в дельте реки

Великой на пяти заданных станциях (рис.

2). Пробы отбирали пластиковыми

пробоотборниками (0,5 л) с

поверхностного горизонта, фиксировали

формалином и отстаивали в темноте в

течение 10 суток. Далее пробы

концентрировали с помощью трубки до

5-10 мл.

Качественный состав фитопланктона

изучался с помощью микроскопа Carl

Zeiss Axio Lab. Al. Идентификация

встреченных водорослей осуществлялась

с помощью определителей.

Названия видовых таксонов

микроводорослей даны согласно

международному сайту Аlgaebase.org.

Рисунок 2. Станции отбора проб фитопланктона в дельте реки

Великой

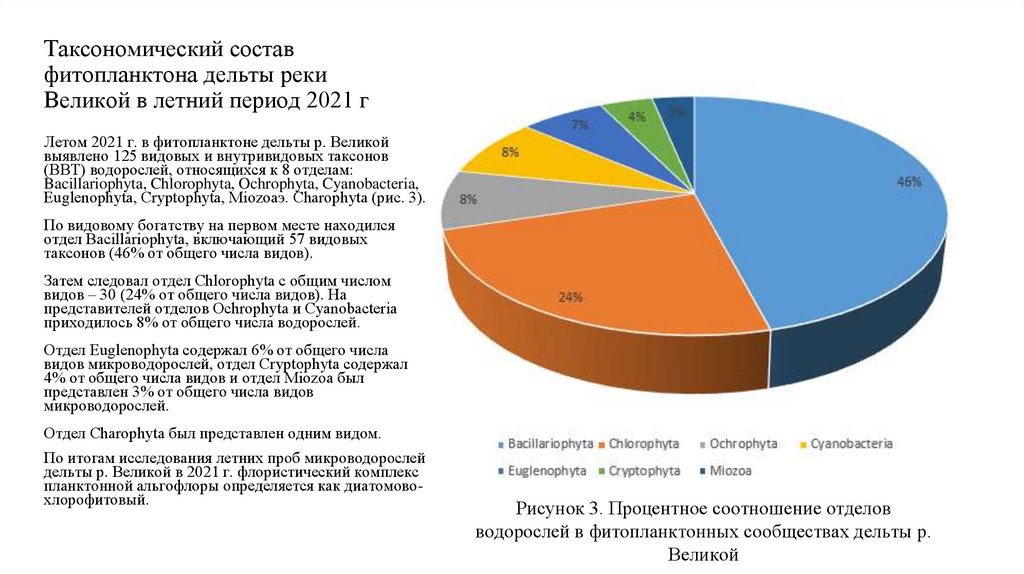

14. Таксономический состав фитопланктона дельты реки Великой в летний период 2021 г

Летом 2021 г. в фитопланктоне дельты р. Великойвыявлено 125 видовых и внутривидовых таксонов

(ВВТ) водорослей, относящихся к 8 отделам:

Bacillariophyta, Chlorophyta, Ochrophyta, Cyanobacteria,

Euglenophyta, Cryptophyta, Miozoaэ. Charophyta (рис. 3).

По видовому богатству на первом месте находился

отдел Bacillariophyta, включающий 57 видовых

таксонов (46% от общего числа видов).

Затем следовал отдел Chlorophyta с общим числом

видов – 30 (24% от общего числа видов). На

представителей отделов Ochrophyta и Cyanobacteria

приходилось 8% от общего числа водорослей.

Отдел Euglenophyta содержал 6% от общего числа

видов микроводорослей, отдел Cryptophyta содержал

4% от общего числа видов и отдел Miozoa был

представлен 3% от общего числа видов

микроводорослей.

Отдел Charophyta был представлен одним видом.

По итогам исследования летних проб микроводорослей

дельты р. Великой в 2021 г. флористический комплекс

планктонной альгофлоры определяется как диатомовохлорофитовый.

Рисунок 3. Процентное соотношение отделов

водорослей в фитопланктонных сообществах дельты р.

Великой

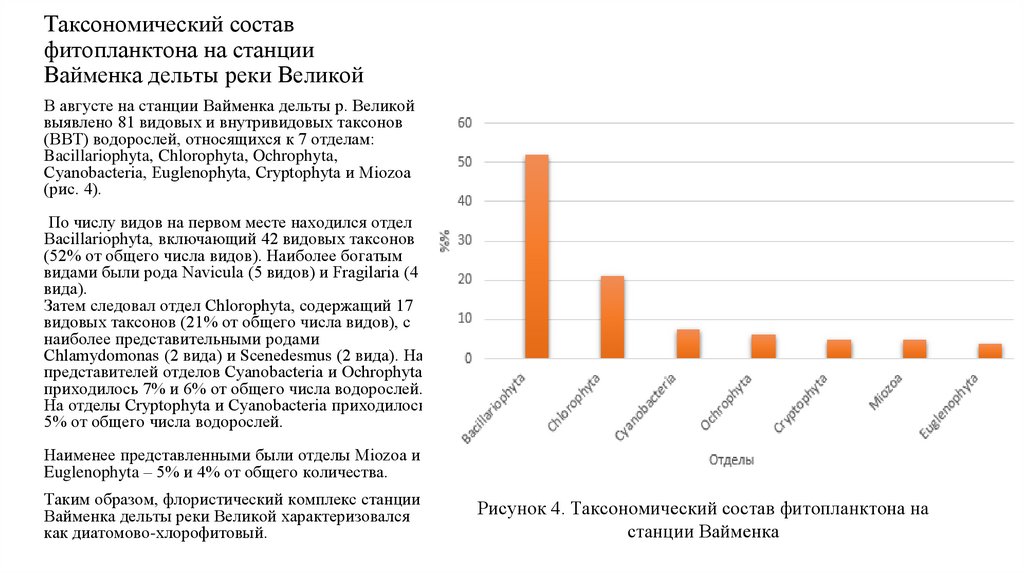

15. Таксономический состав фитопланктона на станции Вайменка дельты реки Великой

В августе на станции Вайменка дельты р. Великойвыявлено 81 видовых и внутривидовых таксонов

(ВВТ) водорослей, относящихся к 7 отделам:

Bacillariophyta, Chlorophyta, Ochrophyta,

Cyanobacteria, Euglenophyta, Cryptophyta и Miozoa

(рис. 4).

По числу видов на первом месте находился отдел

Bacillariophyta, включающий 42 видовых таксонов

(52% от общего числа видов). Наиболее богатым

видами были рода Navicula (5 видов) и Fragilaria (4

вида).

Затем следовал отдел Chlorophytа, содержащий 17

видовых таксонов (21% от общего числа видов), с

наиболее представительными родами

Chlamydomonas (2 вида) и Scenedesmus (2 вида). На

представителей отделов Cyanobacteria и Ochrophyta

приходилось 7% и 6% от общего числа водорослей.

На отделы Cryptophyta и Cyanobacteria приходилось

5% от общего числа водорослей.

Наименее представленными были отделы Miozoa и

Euglenophyta – 5% и 4% от общего количества.

Таким образом, флористический комплекс станции

Вайменка дельты реки Великой характеризовался

как диатомово-хлорофитовый.

Рисунок 4. Таксономический состав фитопланктона на

станции Вайменка

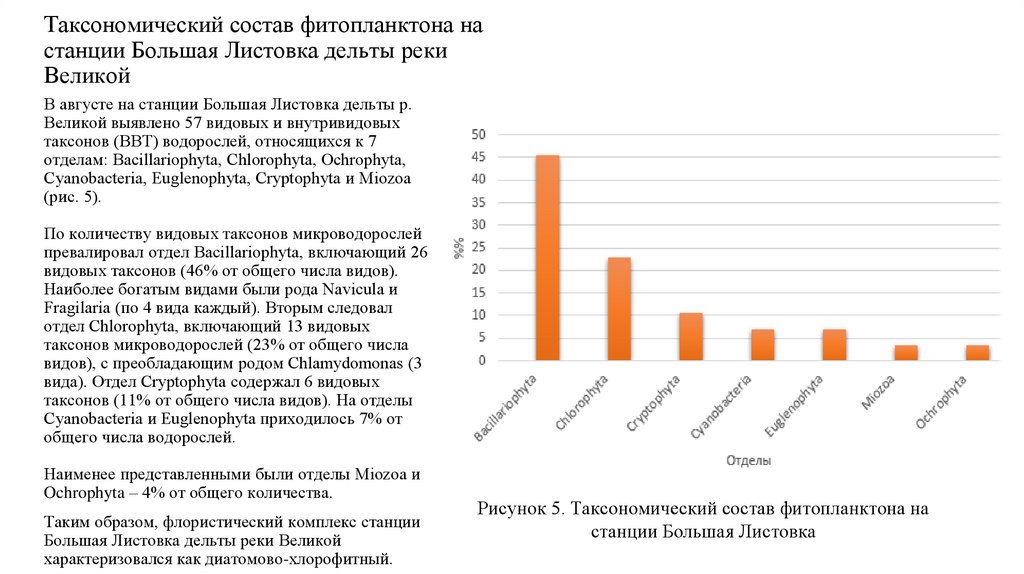

16. Таксономический состав фитопланктона на станции Большая Листовка дельты реки Великой

В августе на станции Большая Листовка дельты р.Великой выявлено 57 видовых и внутривидовых

таксонов (ВВТ) водорослей, относящихся к 7

отделам: Bacillariophyta, Chlorophyta, Ochrophyta,

Cyanobacteria, Euglenophyta, Cryptophyta и Miozoa

(рис. 5).

По количеству видовых таксонов микроводорослей

превалировал отдел Bacillariophyta, включающий 26

видовых таксонов (46% от общего числа видов).

Наиболее богатым видами были рода Navicula и

Fragilaria (по 4 вида каждый). Вторым следовал

отдел Chlorophyta, включающий 13 видовых

таксонов микроводорослей (23% от общего числа

видов), с преобладающим родом Chlamydomonas (3

вида). Отдел Cryptophyta содержал 6 видовых

таксонов (11% от общего числа видов). На отделы

Cyanobacteria и Euglenophyta приходилось 7% от

общего числа водорослей.

Наименее представленными были отделы Miozoa и

Ochrophyta – 4% от общего количества.

Таким образом, флористический комплекс станции

Большая Листовка дельты реки Великой

характеризовался как диатомово-хлорофитный.

Рисунок 5. Таксономический состав фитопланктона на

станции Большая Листовка

17. Таксономический состав фитопланктона на станции Средняя дельты реки Великой

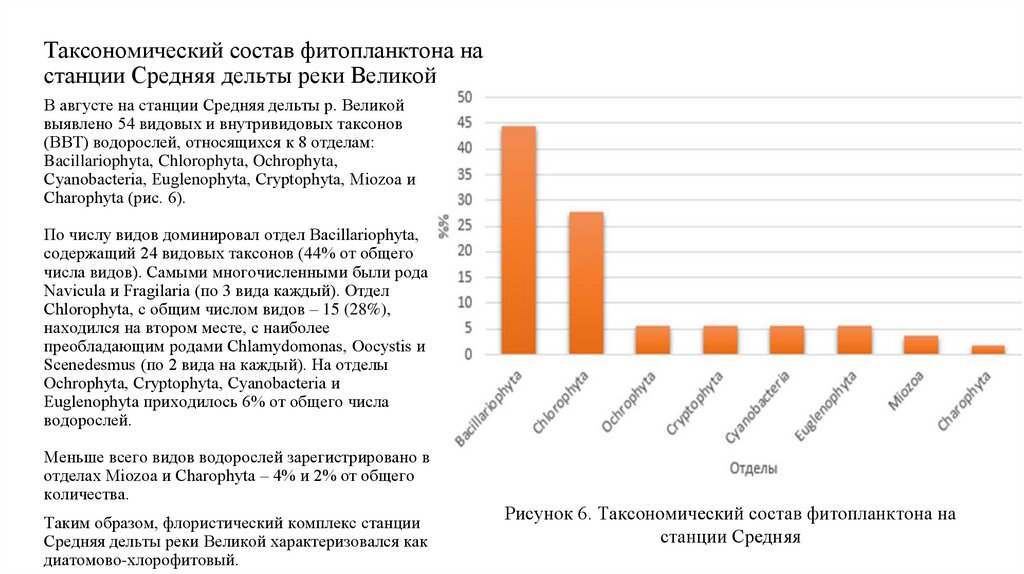

В августе на станции Средняя дельты р. Великойвыявлено 54 видовых и внутривидовых таксонов

(ВВТ) водорослей, относящихся к 8 отделам:

Bacillariophyta, Chlorophyta, Ochrophyta,

Cyanobacteria, Euglenophyta, Cryptophyta, Miozoa и

Charophyta (рис. 6).

По числу видов доминировал отдел Bacillariophyta,

содержащий 24 видовых таксонов (44% от общего

числа видов). Самыми многочисленными были рода

Navicula и Fragilaria (по 3 вида каждый). Отдел

Chlorophyta, с общим числом видов – 15 (28%),

находился на втором месте, с наиболее

преобладающим родами Chlamydomonas, Oocystis и

Scenedesmus (по 2 вида на каждый). На отделы

Ochrophyta, Cryptophyta, Cyanobacteria и

Euglenophyta приходилось 6% от общего числа

водорослей.

Меньше всего видов водорослей зарегистрировано в

отделах Miozoa и Charophyta – 4% и 2% от общего

количества.

Таким образом, флористический комплекс станции

Средняя дельты реки Великой характеризовался как

диатомово-хлорофитовый.

Рисунок 6. Таксономический состав фитопланктона на

станции Средняя

18. Таксономический состав фитопланктона на станции Муровицы дельты реки Великой

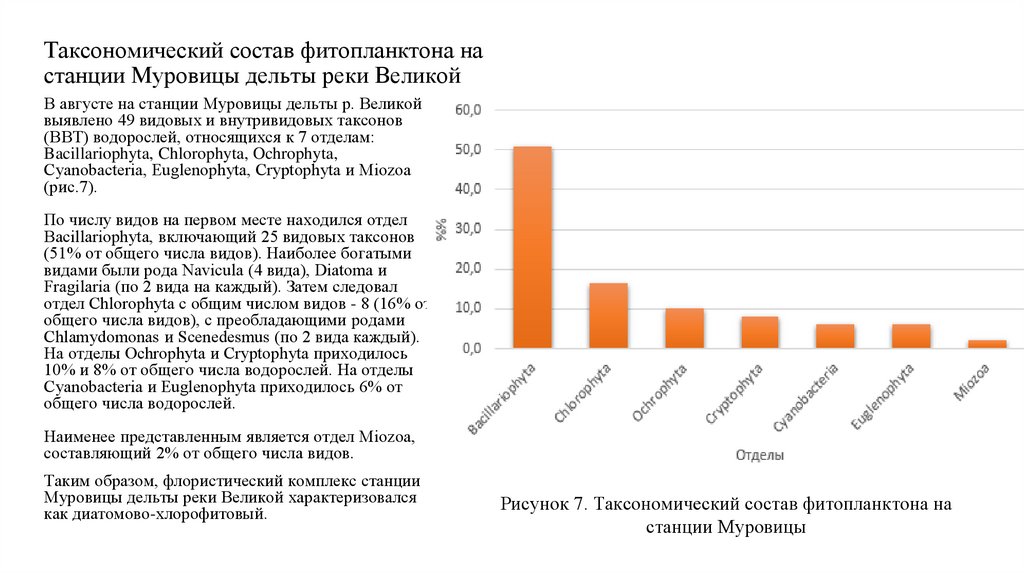

В августе на станции Муровицы дельты р. Великойвыявлено 49 видовых и внутривидовых таксонов

(ВВТ) водорослей, относящихся к 7 отделам:

Bacillariophyta, Chlorophyta, Ochrophyta,

Cyanobacteria, Euglenophyta, Cryptophyta и Miozoa

(рис.7).

По числу видов на первом месте находился отдел

Bacillariophyta, включающий 25 видовых таксонов

(51% от общего числа видов). Наиболее богатыми

видами были рода Navicula (4 вида), Diatoma и

Fragilaria (по 2 вида на каждый). Затем следовал

отдел Chlorophyta с общим числом видов - 8 (16% от

общего числа видов), с преобладающими родами

Chlamydomonas и Scenedesmus (по 2 вида каждый).

На отделы Ochrophyta и Cryptophyta приходилось

10% и 8% от общего числа водорослей. На отделы

Cyanobacteria и Euglenophyta приходилось 6% от

общего числа водорослей.

Наименее представленным является отдел Miozoa,

составляющий 2% от общего числа видов.

Таким образом, флористический комплекс станции

Муровицы дельты реки Великой характеризовался

как диатомово-хлорофитовый.

Рисунок 7. Таксономический состав фитопланктона на

станции Муровицы

19. Таксономический состав фитопланктона на станции Горки дельты реки Великой

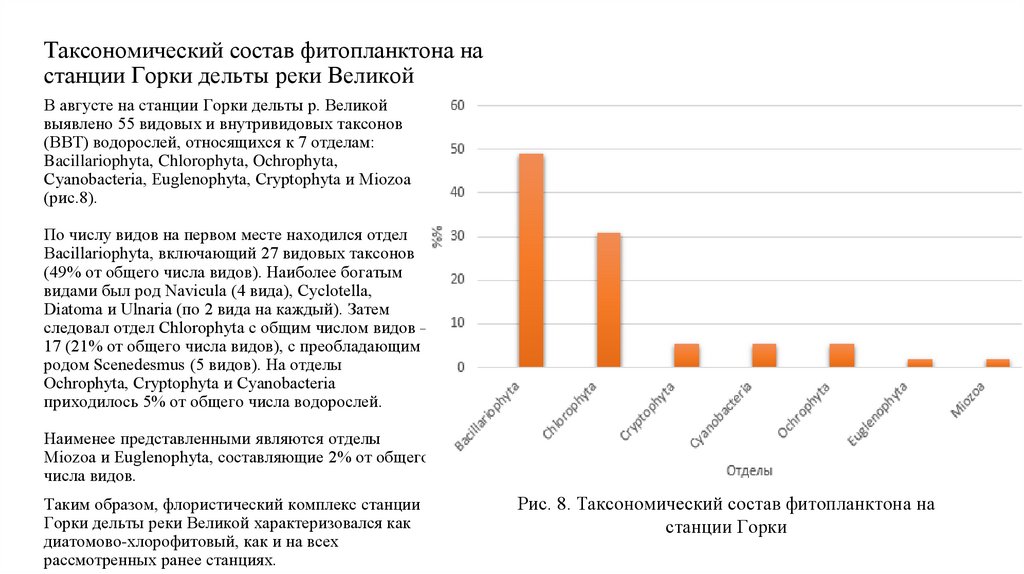

В августе на станции Горки дельты р. Великойвыявлено 55 видовых и внутривидовых таксонов

(ВВТ) водорослей, относящихся к 7 отделам:

Bacillariophyta, Chlorophyta, Ochrophyta,

Cyanobacteria, Euglenophyta, Cryptophyta и Miozoa

(рис.8).

По числу видов на первом месте находился отдел

Bacillariophyta, включающий 27 видовых таксонов

(49% от общего числа видов). Наиболее богатым

видами был род Navicula (4 вида), Cyclotella,

Diatoma и Ulnaria (по 2 вида на каждый). Затем

следовал отдел Chlorophyta с общим числом видов –

17 (21% от общего числа видов), с преобладающим

родом Scenedesmus (5 видов). На отделы

Ochrophyta, Cryptophyta и Cyanobacteria

приходилось 5% от общего числа водорослей.

Наименее представленными являются отделы

Miozoa и Euglenophyta, составляющие 2% от общего

числа видов.

Таким образом, флористический комплекс станции

Горки дельты реки Великой характеризовался как

диатомово-хлорофитовый, как и на всех

рассмотренных ранее станциях.

Рис. 8. Таксономический состав фитопланктона на

станции Горки

20. Выводы

1. В августе 2021 г. в фитопланктоне дельты р. Великой быловыявлено 125 видовых и внутривидовых таксонов

микроводорослей, относящихся к 8 отделам: Bacillariophyta,

Chlorophyta, Ochrophyta, Cyanobacteria, Euglenophyta, Cryptophyta,

Miozoa и Charophyta.

2. Количество видовых таксонов на исследованных станциях

изменялось от 49 на ст. Муровицы до 81 на ст. Вайменка.

3. Основу флористического комплекса на всех станциях

исследования в дельте р. Великой составляли представители

отделов Bacillariophyta и Chlorophyta.

biology

biology