Similar presentations:

Гнойные заболеваний костей, суставов, пальцев кисти

1. Гнойные заболеваний костей, суставов, пальцев кисти

Практическое занятие для студентов 3 курса2. Панариций

3. Панариций

- это гнойное воспаление тканей пальца• Возбудитель:

Золотистый стафилококк (в монокультуре или в комбинации с другими

бактериями)

Стрептококки,

Протей,

Кишечная палочка

• Путь инфицирования

Мелкие травмы

• Наиболее частая локализация

I, II, III пальцы кисти (чаще встречается у мужчин)

4. Анатомия: ладонь

• Подкожная жировая клетчатка:множество жировых долек,

• Кожа: выраженный эпидермис за счет

разделённых между собой

толстого рогового слоя.

соединительнотканными

прослойками, которые

• В коже ладонной поверхности кисти

отсутствуют пигментообразующие клетки,

направлены от кожи фаланг до

волосы и сопутствующие им сальные железы,

надкостницы или сухожильных

что исключает возможность образования

влагалищ (клетчатка разделяется

фурункулов и карбункулов этой локализации

на ячейки).

• Соединительнотканные

перегородки способствуют

распространению гнойного

экссудата не по поверхности

кисти, а в глубину, препятствуют

развитию отёка.

• Микроциркуляция и

кровоснабжение этой зоны

значительно страдают, часто

развивается асептический некроз

с последующим инфицированием

и распространением гнойнодеструктивного процесса.

5. Анатомия: тыл кисти

• Кожа более тонкая, содержит всеобычные производные (=> возможно

развитие фурункулов и карбункулов)

• Подкожный жировой слой более

рыхлый, богат лимфатическими и

венозными сосудами.

• Кожа не связана с подлежащими

тканями соединительно-тканными

перемычками => подвижна, возможно

развитие значительного отёка мягких

тканей и распространение

воспалительного процесса по

поверхности, а не вглубь тканей.

• Кожа и подкожная клетчатка содержат

анастомозирующие между собой

поверхностную и глубокую

лимфатические системы => быстрое

распространение инфекции и быстрое

развитие выраженного реактивного отёка

на тыле кисти, что может привести к

неправильному определению

локализации процесса.

6. Синовиальные сумки и сухожильные влагалища кисти

Между ладонным апоневрозом и двумяфасциями:

• клетчаточное пространство мышц

возвышения первого пальца — ложе или щель

тенара (thenar), внутренняя граница которого на

поверхности ладони очерчена складкой тенара;

• клетчаточное пространство мышц

возвышения пятого пальца - ложе или щель

гипотенара hypothenar), отграниченная и не

сообщающаяся с соседними образованиями на

ладони;

срединное ладонное пространство,

которое тонкая фасциальная пластинка,

покрывающая сухожилия сгибателей пальцев,

делит на поверхностное (надсухожильное) и

глубокое (подсухожильное).

7. Классификация панарициев

Поверхностные формыГлубокие формы

• Кожный панариций

• Паронихия

• Подногтевой панариций

• Подкожный панариций

• Костный панариций

• Сухожильный панариций

• Суставной панариций

• Костно-суставной панариций

• пандактилит

8. Клиническая картина

Общие проявления: симптомы гнойной интоксикации• Повышение температуры

• Нарушение общего самочувствия

Местные проявления

• Боль различной интенсивности, усиливается при движениях пальцем,

пульсирует – точная локализация определяется при пальпации пуговчатым

зондом

• Отек различной степени, тем больше чем глубже патологический очаг

• Гиперемия более выражена при поверхностных формах панарициев

• Нарушение функции пальца более выражено при глубоких формах

панариция

9. Кожный панариций

• Очаг воспаления локализуетсявнутрикожно между

сосочковым слоем и

эпидермисом

• Образуется «пузырь» с

экссудатом, окруженный

воспалительным валиком

• Болевой синдром вначале не

выражен, затем нарастает,

становится пульсирующим

• Общее состояние страдает

мало

• Может сопровождаться

лимфаденитом, лимфангоитом

10. Кожный панариций: лечение

• иссекают отслоенный гноемэпидермис, что не требует

анестезии,

• производят тщательную

ревизию эрозивной

поверхности, так как

возможно выявление

панариция по типу запонки

11. Паронихия

- это воспаление околоногтевоговалика.

• Часто после удаления заусенцев

или маникюра

• Общее состояние не страдает

• Боль, гиперемия, отек

околоногтевого валика, который

несколько нависает над ногтем

• Формы:

Поверхностная

(субэпидермальная)

Глубокая – гной проникает под

основание ногтя, между ногтем

и его ложем, => может повлечь

развитие подногтевого

панариция.

• Характерно хроническое течение

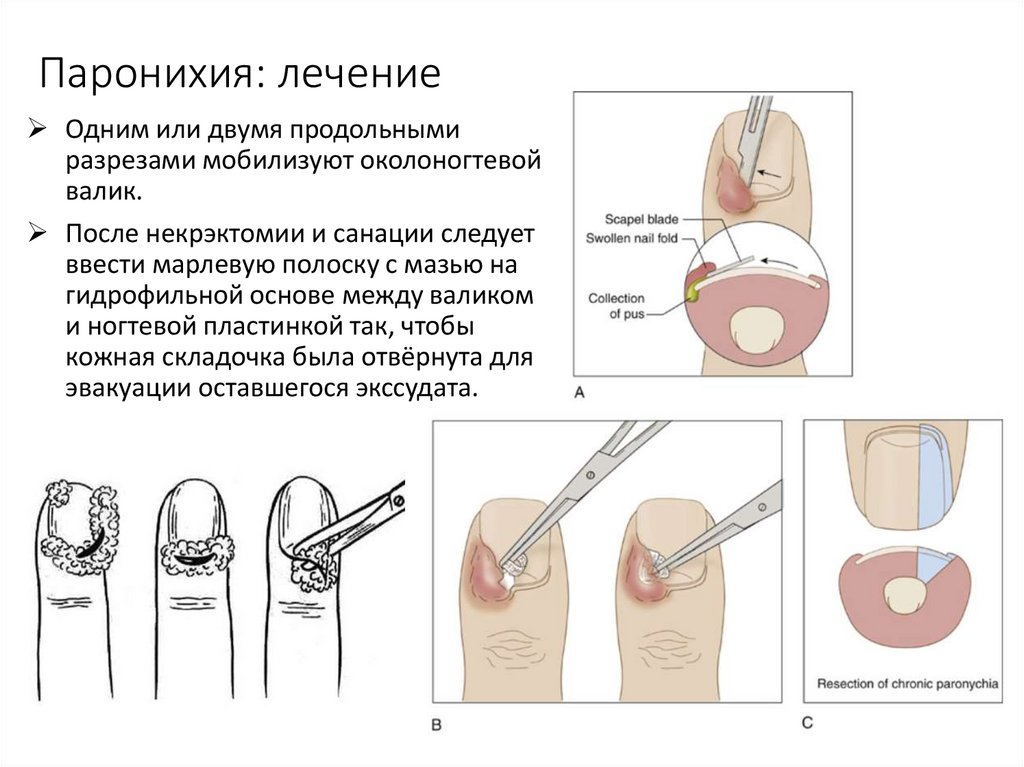

12. Паронихия: лечение

Одним или двумя продольнымиразрезами мобилизуют околоногтевой

валик.

После некрэктомии и санации следует

ввести марлевую полоску с мазью на

гидрофильной основе между валиком

и ногтевой пластинкой так, чтобы

кожная складочка была отвёрнута для

эвакуации оставшегося экссудата.

13. Подногтевой панариций

• Процесс локализуется под ногтевой пластиной• Причина

травмы (первичная форма)

распространение инфекции при кожном,

околоногтевом панариции (вторичная форма).

• Резкая пульсирующая боль, усиливающая при

надавливании на ноготь

• Характерный желтоватый цвет ногтевой

пластинки, зыбление при пальпации

• Часто лимфангиит

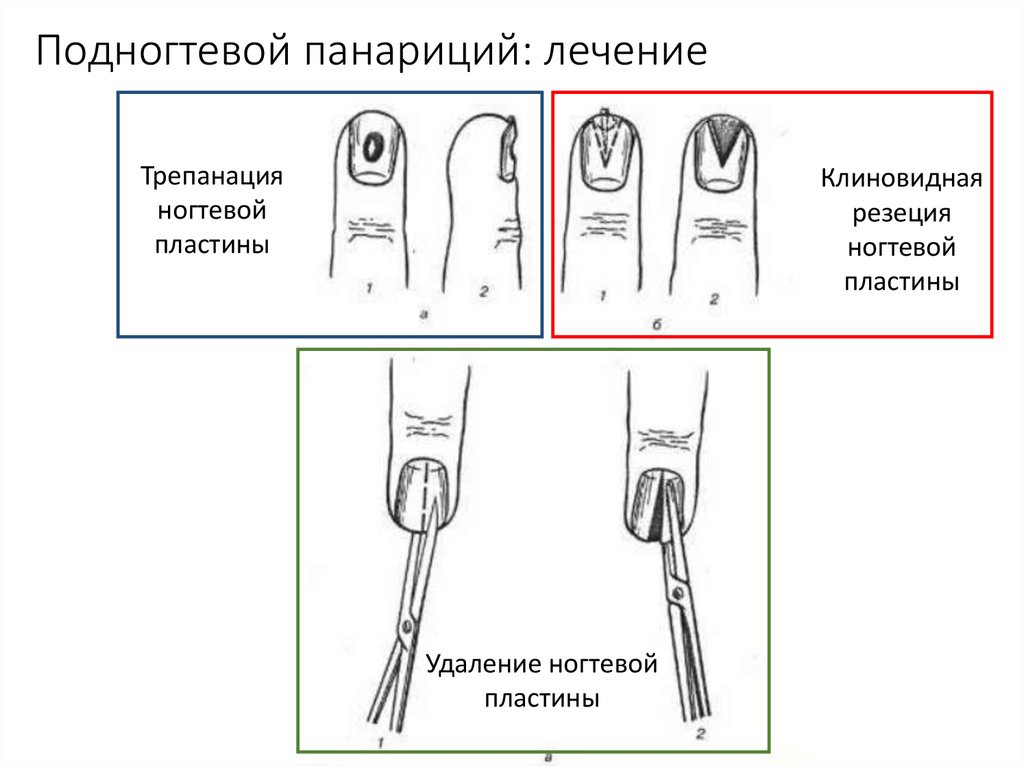

14. Подногтевой панариций: лечение

Трепанацияногтевой

пластины

Клиновидная

резеция

ногтевой

пластины

Удаление ногтевой

пластины

15. Подкожный панариций

• Воспаление подкожной клетчатки пальца• Ладонная поверхность, при поражении

основной фаланги, возможно

распространение инфекции на ладонь.

• Тыльная поверхность – инфекция

протекает по типу фурункулеза (волосяные

мешочки); распространение на тыл кисти.

• Симптомы:

Боль – интенсивная, распирающая,

пульсирующая.

Палец или фаланга увеличиваются в

объеме

Кожа гиперемирована, напряжена

При тяжелом течении: гипертермия, озноб,

лимфангиит и регионарный лимфаденит

• При отсутствии лечения – быстрый некроз

кости, распространение на ладонь .

16. Подкожный панариций: лечение

• В связи с особенностями строения клетчатки фаланг пальцев возможнопрогрессирование гнойного процесса в глубину с развитием костного или

сухожильного панариция. => обязательно необходима некрэктомия с

иссечением всей некротизированной клетчатки.

• При уверенности в адекватно выполненной некрэктомии допустимо, завершая

операцию, наложить дренажно-промывную систему с первичными швами.

• При отсутствии уверенности целесообразно оставить рану открытой, рыхло

заполнив её марлевой полоской с мазью на водорастворимой основе

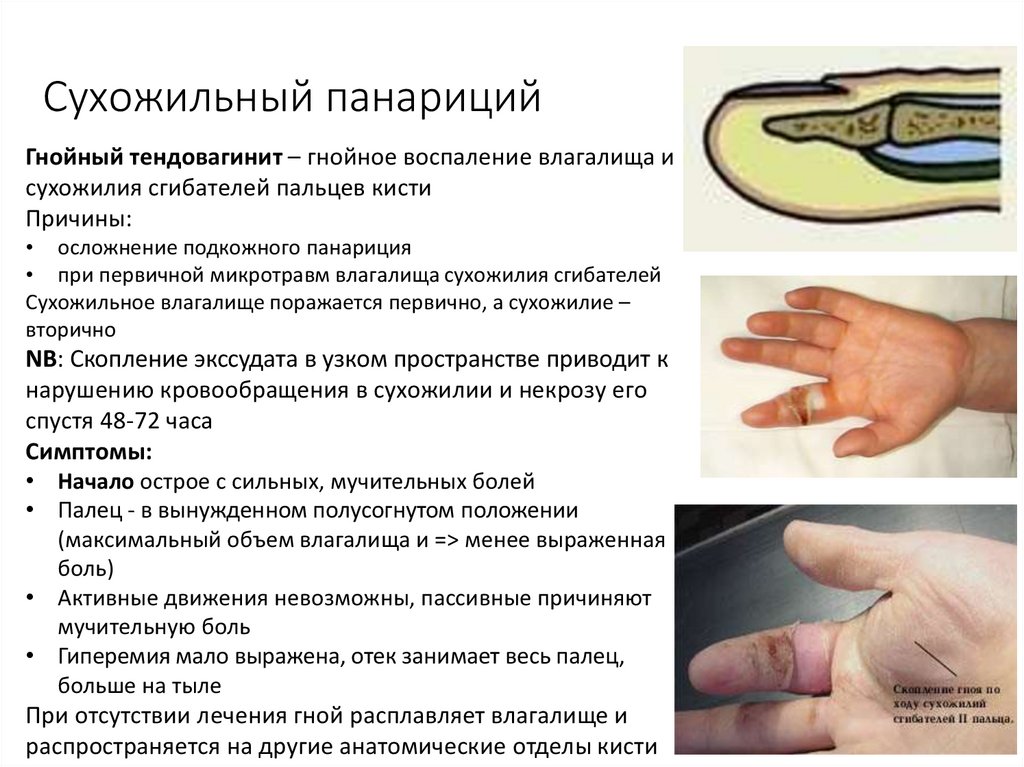

17. Сухожильный панариций

Гнойный тендовагинит – гнойное воспаление влагалища исухожилия сгибателей пальцев кисти

Причины:

• осложнение подкожного панариция

• при первичной микротравм влагалища сухожилия сгибателей

Сухожильное влагалище поражается первично, а сухожилие –

вторично

NB: Скопление экссудата в узком пространстве приводит к

нарушению кровообращения в сухожилии и некрозу его

спустя 48-72 часа

Симптомы:

• Начало острое с сильных, мучительных болей

• Палец - в вынужденном полусогнутом положении

(максимальный объем влагалища и => менее выраженная

боль)

• Активные движения невозможны, пассивные причиняют

мучительную боль

• Гиперемия мало выражена, отек занимает весь палец,

больше на тыле

При отсутствии лечения гной расплавляет влагалище и

распространяется на другие анатомические отделы кисти

18. Сухожильный панариций

Экстренное оперативное вмешательство.• При интактной клетчатке:

• разрезы и вскрытие сухожильного влагалища в

дистальном (на средней фаланге) и

проксимальном (в проекции головки

соответствующей пястной кости) отделах.

• эвакуация экссудата и промывание влагалища

растворами антисептиков

• дренирование полости влагалища

перфорированным микроирригатором на всю

длину,

• ушивание раны.

19. Сухожильный панариций

Экстренное оперативное вмешательство.Если подкожная клетчатка также вовлечена в процесс,

• продольный разрез по боковой поверхности пальца с дугообразным продолжением

на ладонь в проекции «слепого мешка» влагалища сухожилий.

• Кожно-подкожный лоскут отпрепаровывают от влагалища, которое, как правило,

бывает частично или полностью некротизировано, с сохранением ладонных

сосудисто-нервных пучков

• тщательная некрэктомия в подкожной клетчатке,

• иссечение нежизнеспособных участков сухожильного влагалища и некротизированных волокон сухожилия. Полностью сухожилие иссекают только при явном его

некрозе, когда оно представлено бесструктурной массой.

• наложение дренажно-промывной

системы

• рану заполняют марлевыми полосками

с мазью на водорастворимой основе.

• Закрытие раны тем или иным способом

возможно только после купирования

острых воспалительных явлений и при

уверенности в жизнеспособности

сухожилий.

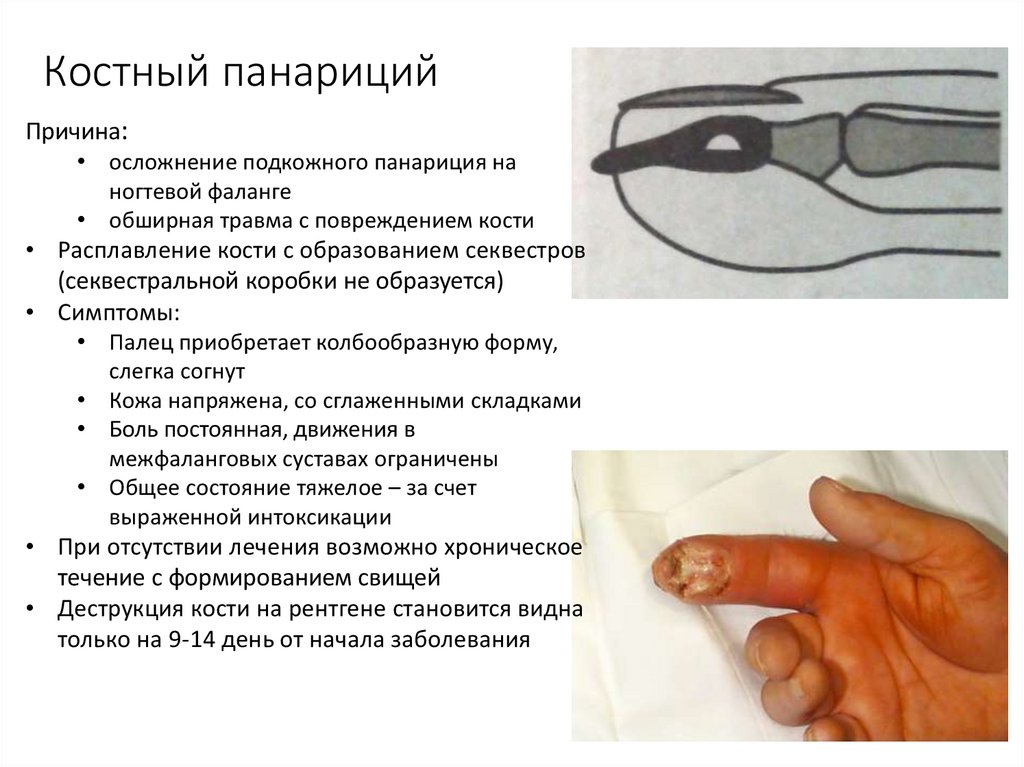

20. Костный панариций

Причина:• осложнение подкожного панариция на

ногтевой фаланге

• обширная травма с повреждением кости

• Расплавление кости с образованием секвестров

(секвестральной коробки не образуется)

• Симптомы:

• Палец приобретает колбообразную форму,

слегка согнут

• Кожа напряжена, со сглаженными складками

• Боль постоянная, движения в

межфаланговых суставах ограничены

• Общее состояние тяжелое – за счет

выраженной интоксикации

• При отсутствии лечения возможно хроническое

течение с формированием свищей

• Деструкция кости на рентгене становится видна

только на 9-14 день от начала заболевания

21. Костный панариций: диагностика

22. Костный панариций

Тактика лечения зависит от выраженностивоспалительных явлений в окружающих тканях.

1. Если заболевание протекает длительно, есть

сформированные свищи, по которым

дренируется гнойный экссудат,

воспалительные явления в коже и

подкожной клетчатке, как правило, не

выражены.

• радикальная некрсеквестрэктомия,

• удаление патологических грануляций в мягких

тканях

• рану закрывают первичными швами с

наложением дренажно-промывной системы

или без неё (при небольших размерах полости).

• обширную резекцию кости не выполняют:

поражённую костную ткань нежно выскабливают

острой костной ложечкой. В случае секвестрации

фаланги удаляют только свободно лежащие

секвестры с сохранением основного массива

кости.

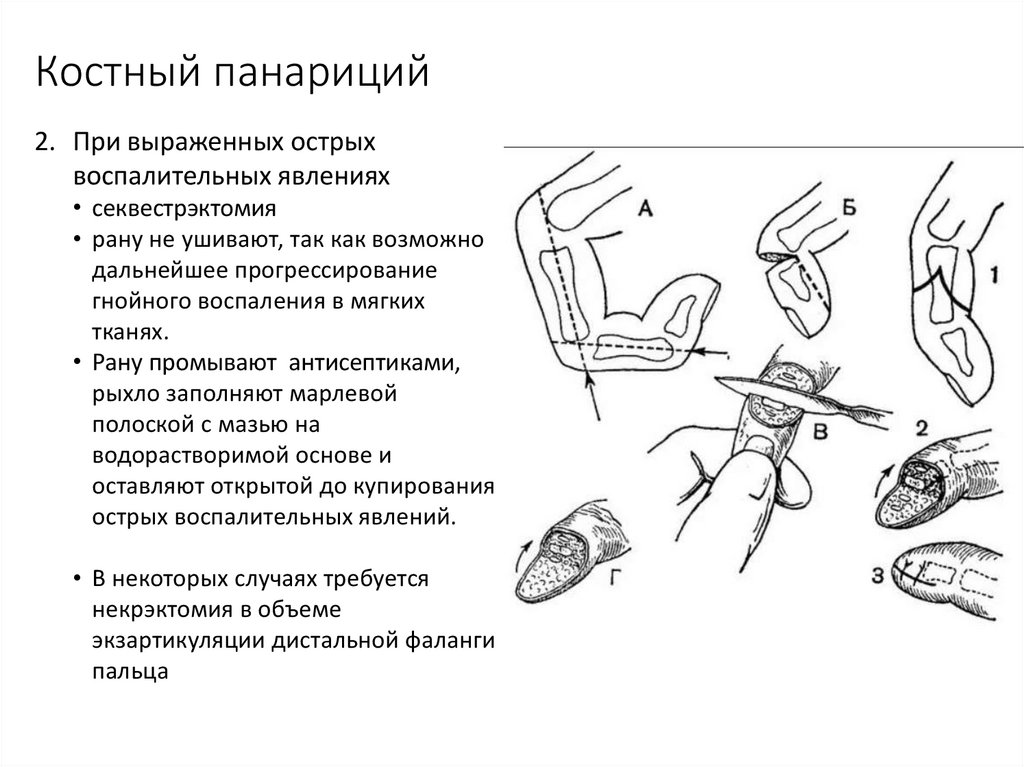

23. Костный панариций

2. При выраженных острыхвоспалительных явлениях

• секвестрэктомия

• рану не ушивают, так как возможно

дальнейшее прогрессирование

гнойного воспаления в мягких

тканях.

• Рану промывают антисептиками,

рыхло заполняют марлевой

полоской с мазью на

водорастворимой основе и

оставляют открытой до купирования

острых воспалительных явлений.

• В некоторых случаях требуется

некрэктомия в объеме

экзартикуляции дистальной фаланги

пальца

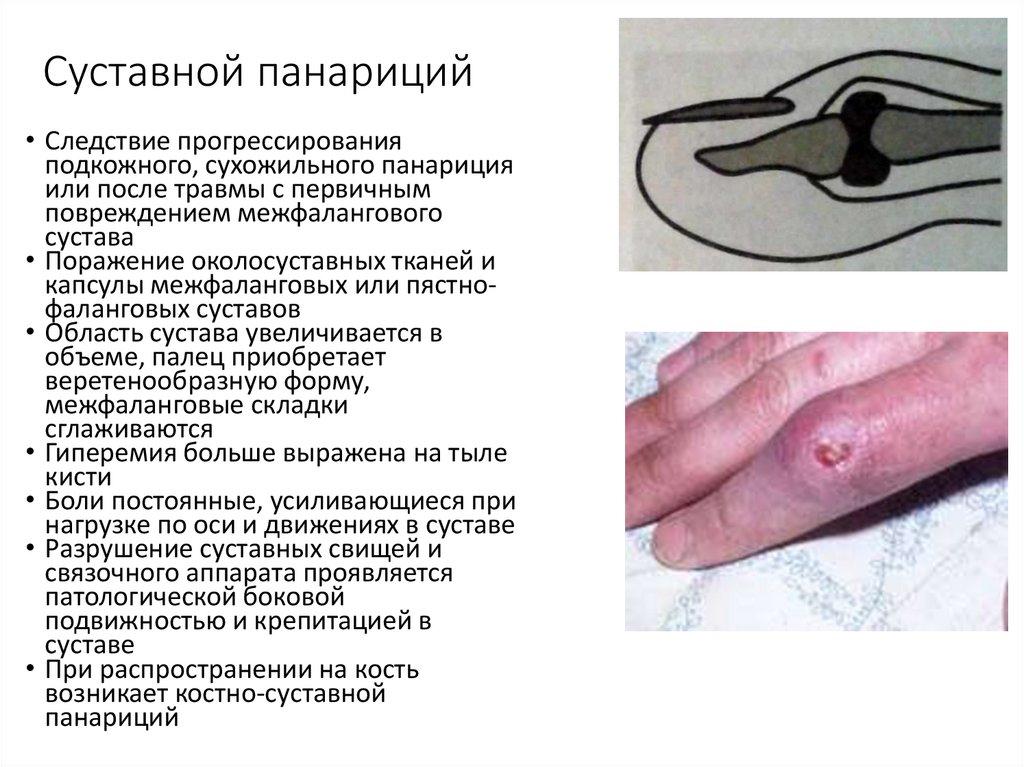

24. Суставной панариций

• Следствие прогрессированияподкожного, сухожильного панариция

или после травмы с первичным

повреждением межфалангового

сустава

• Поражение околосуставных тканей и

капсулы межфаланговых или пястнофаланговых суставов

• Область сустава увеличивается в

объеме, палец приобретает

веретенообразную форму,

межфаланговые складки

сглаживаются

• Гиперемия больше выражена на тыле

кисти

• Боли постоянные, усиливающиеся при

нагрузке по оси и движениях в суставе

• Разрушение суставных свищей и

связочного аппарата проявляется

патологической боковой

подвижностью и крепитацией в

суставе

• При распространении на кость

возникает костно-суставной

панариций

25. Суставной панариций

1. доступ, как правило, выполняют с тыльной поверхностипальца в проекции соответствующего сустава (Z-образно).

2. артротомия, ревизия полости сустава и удаление гнойного

экссудата.

a. при отсутствии очагов деструкции в костной ткани:

• санация полости сустава растворами антисептиков.

• дренирование полости сустава перфорированным

микроирригатором,

• ушивание кожной раны (при отсутствии острых воспалительных

явлений в мягких тканях).

b. при выявлении костной деструкции

• выскабливание поражённых участков острой костной ложечкой,

• дренирование полости сустава.

3. Декомпрессия в суставе

в целях снижения внутрисуставного давления, создания диастаза

между суставными концами, что способствует купированию

воспалительных явлений в суставе и препятствует формированию

сращений в полости сустава:

тракция

• модифицированной спицей Киршнера за шёлковую петлю,

наложенную на ногтевую пластинку;

• разработанным устройством для дистракции суставов кисти;

• наложением дистракционного аппарата (только при отсутствии

воспалительных явлений в мягких тканях)

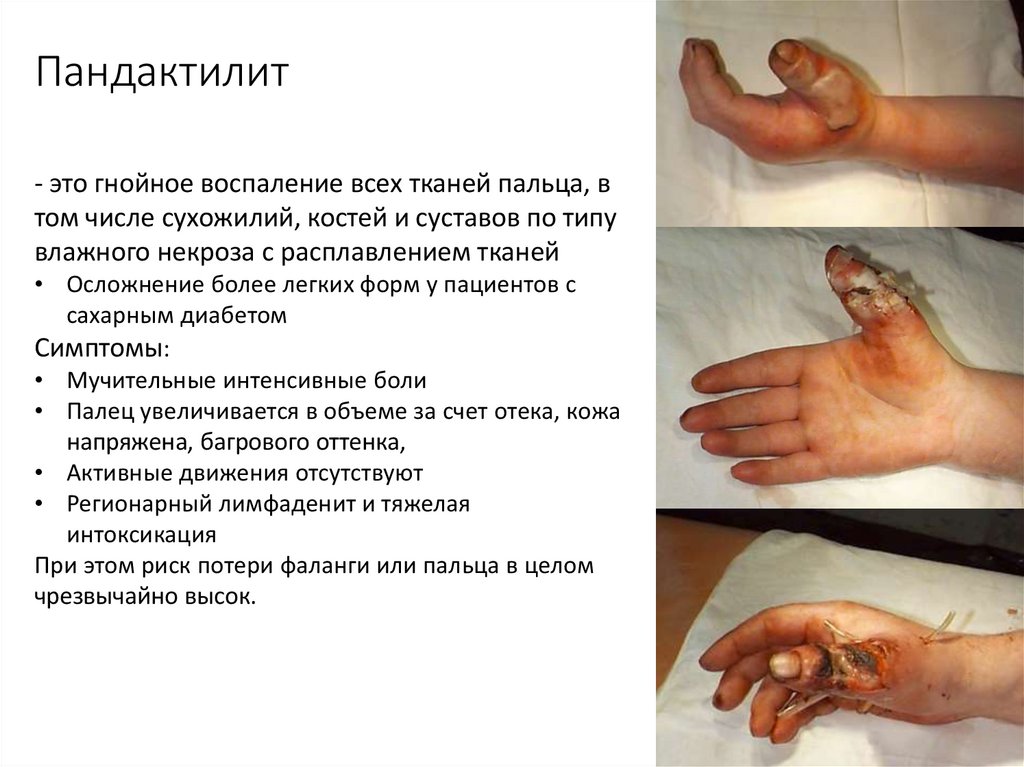

26. Пандактилит

- это гнойное воспаление всех тканей пальца, втом числе сухожилий, костей и суставов по типу

влажного некроза с расплавлением тканей

• Осложнение более легких форм у пациентов с

сахарным диабетом

Симптомы:

• Мучительные интенсивные боли

• Палец увеличивается в объеме за счет отека, кожа

напряжена, багрового оттенка,

• Активные движения отсутствуют

• Регионарный лимфаденит и тяжелая

интоксикация

При этом риск потери фаланги или пальца в целом

чрезвычайно высок.

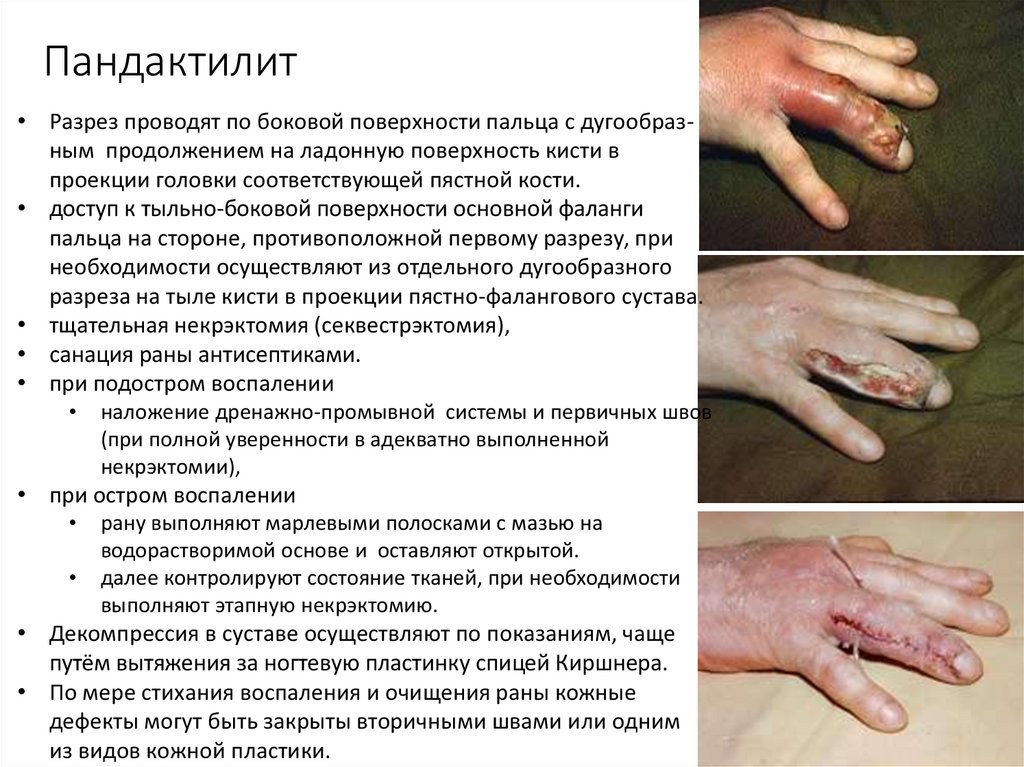

27. Пандактилит

• Разрез проводят по боковой поверхности пальца с дугообразным продолжением на ладонную поверхность кисти впроекции головки соответствующей пястной кости.

• доступ к тыльно-боковой поверхности основной фаланги

пальца на стороне, противоположной первому разрезу, при

необходимости осуществляют из отдельного дугообразного

разреза на тыле кисти в проекции пястно-фалангового сустава.

• тщательная некрэктомия (секвестрэктомия),

• санация раны антисептиками.

• при подостром воспалении

наложение дренажно-промывной системы и первичных швов

(при полной уверенности в адекватно выполненной

некрэктомии),

• при остром воспалении

рану выполняют марлевыми полосками с мазью на

водорастворимой основе и оставляют открытой.

далее контролируют состояние тканей, при необходимости

выполняют этапную некрэктомию.

• Декомпрессия в суставе осуществляют по показаниям, чаще

путём вытяжения за ногтевую пластинку спицей Киршнера.

• По мере стихания воспаления и очищения раны кожные

дефекты могут быть закрыты вторичными швами или одним

из видов кожной пластики.

28. Лечение: общие принципы

Цель• полное и стойкое купирование воспалительных явлений при сведении к минимуму

функциональных и эстетических негативных последствий, а в ряде случаев и риска

фатального исхода.

Показания к госпитализации

• Амбулаторное лечение возможно только при поверхностных формах панариция.

• Все больные с глубокими формами панариция и флегмонами кисти должны быть

госпитализированы.

Оперативное вмешательство (порой неоднократное) и послеоперационный

период, как минимум, до стихания острых воспалительных явлений должны быть

проведены в условиях стационара.

29. Принципы лечения на стадии воспалительной инфильтрации

• Иммобилизация.• Фиксация кисти в функционально выгодном и приподнятом

положении;

• Антибактериальная терапия

• Местная гипотермия

• Физиотерапия

• Дубящие средства (спиртовые ванночки)

• Тщательное наблюдение в динамике

NB! Согревающие компрессы противопоказаны!!!

Первая бессонная ночь или отсутствие положительной динамики в

течение нескольких дней являются показанием к операции.

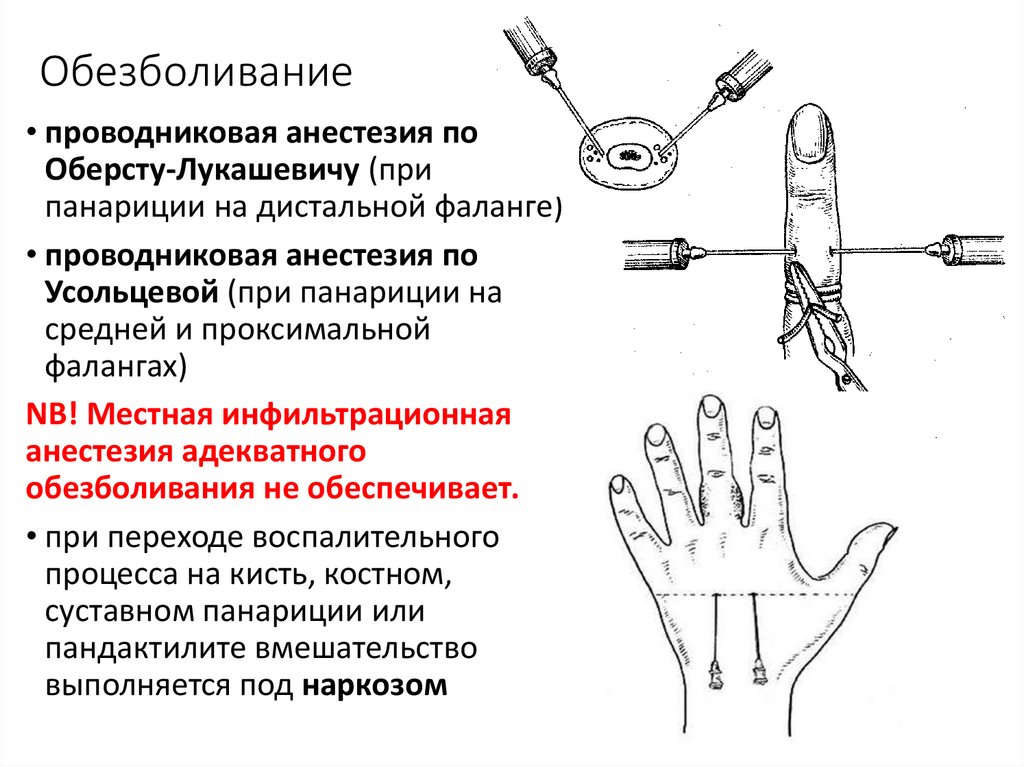

30. Обезболивание

• проводниковая анестезия поОберсту-Лукашевичу (при

панариции на дистальной фаланге)

• проводниковая анестезия по

Усольцевой (при панариции на

средней и проксимальной

фалангах)

NB! Местная инфильтрационная

анестезия адекватного

обезболивания не обеспечивает.

• при переходе воспалительного

процесса на кисть, костном,

суставном панариции или

пандактилите вмешательство

выполняется под наркозом

31. Обескровливание операционного поля

• позволяет определить границы некроза и дифференцироватьанатомические структуры.

• достигается наложением резинового жгута на основание пальца

или предплечье (в зависимости от локализации или

распространенности процесса).

32. Оптимальный оперативный доступ

• Требования к разрезу:• должен обеспечивать полноценную ревизию и санацию гнойного очага и в то

же время

• быть щадящим, позволяющим получить хороший функциональный и

косметический эффект.

• Доступ при гнойно-воспалительных заболеваний пальцев и кисти

должен осуществляться по боковым поверхностям или Z-образно с

тыльной поверхности. Ладонную поверхность пальца необходимо

максимально щадить.

• Скальпелем следует рассекать только кожу, все дальнейшие

манипуляции на тканях выполняем путем "раздвигания" тканей под

контролем глаза.

NB! Категорически неприемлемы длинные продольные разрезы по

ладонной и тыльной поверхностям пальцев и кисти, поскольку в

дальнейшем это приводит к выраженным рубцовым контрактурам и

резким расстройствам чувствительности.

33. Хирургическое лечение панарициев

34. Адекватная санация гнойного очага

NB! Обязательно иссечение некротизированных тканей (послевскрытия давление в тканях снижается, уменьшаются боли, что

расценивается как положительная динамика, а гнойно-деструктивный

процесс прогрессирует в глубь тканей, поражая важные анатомические

образования).

• После эвакуации гноя и ревизии раны выполняется

некрэктомия, полноценность которой определяет опыт

хирурга.

Оставшиеся после некрэктомии нежизнеспособные ткани могут явиться

причиной затяжного течения заболевания и повторных операций.

В то же время чрезмерный радикализм может нанести непоправимый

вред как в косметическом, так и в функциональном отношении.

• Этап некрэктомии завершается вакуумированием и санацией

раны пульсирующей струей антисептика или обработкой раны

ультразвуком низкой частоты в растворе антибиотиков.

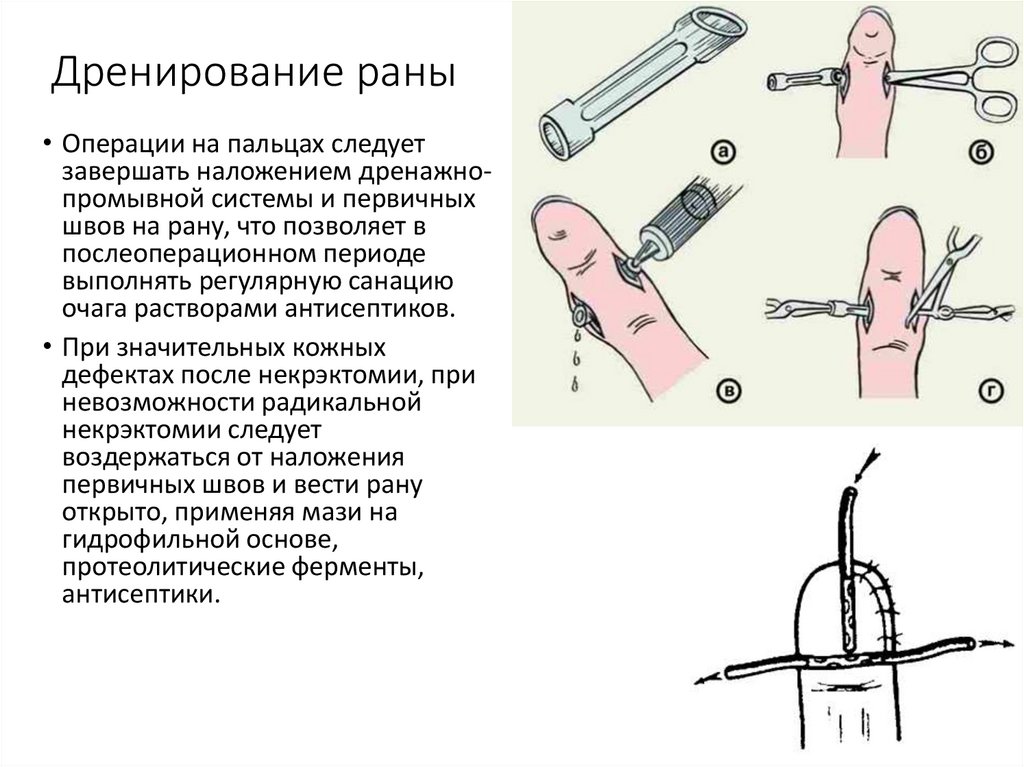

35. Дренирование раны

• Операции на пальцах следуетзавершать наложением дренажнопромывной системы и первичных

швов на рану, что позволяет в

послеоперационном периоде

выполнять регулярную санацию

очага растворами антисептиков.

• При значительных кожных

дефектах после некрэктомии, при

невозможности радикальной

некрэктомии следует

воздержаться от наложения

первичных швов и вести рану

открыто, применяя мази на

гидрофильной основе,

протеолитические ферменты,

антисептики.

36. Антибактериальная терапия

• Внутривенно за 4-6 ч до операции (если это возможно). Лечениеантибиотиками продолжают в течение 7-10 сут.

• Основное условие проведения антибактериальной терапии

является создание высокой концентрации антибиотика и

длительное его пребывание в очаге воспаления, что достигается

введением препаратов внутривенно под жгутом.

• Выбор антибиотика производится с учетом чувствительности

микрофлоры. Предпочтение следует отдавать препаратам

широкого спектра действия.

37. Иммобилизация

• Иммобилизация и приподнятое положение кисти показаны дополного очищения раны от гнойно-некротический тканей и

исчезновения признаков инфекции.

• При первых признаках рецидива инфекции иммобилизацию

следует возобновить

38. Гнойные заболевания кисти

39. Гнойные заболевания кисти

Межмышечная флегмона теннара.

Межмышечная флегмона гипотенара.

Комиссуральная флегмона (мозольный абсцесс).

Флегмона срединного ладонного пространства:

над- и подсухожильная,

над- и подапоневротическая.

Перекрестная (U-образная) флегмона.

Флегмона тыла кисти:

над- и подапоневротическая.

Фурункул (карбункул) тыла кисти.

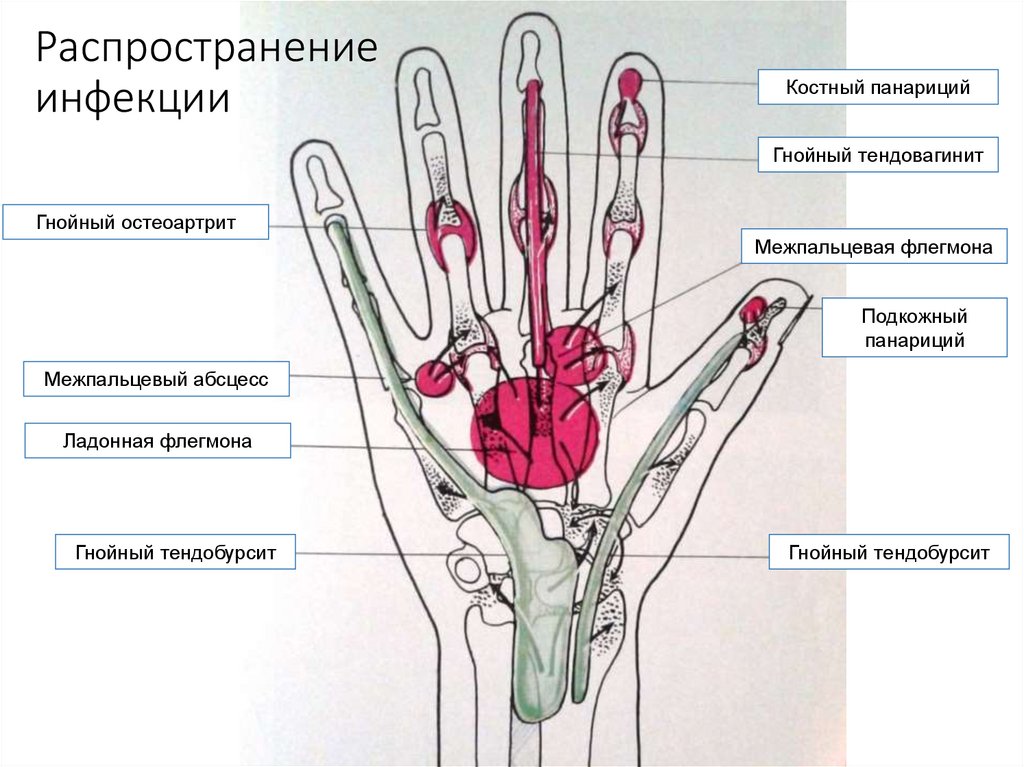

40. Распространение инфекции

Костный панарицийГнойный тендовагинит

Гнойный остеоартрит

Межпальцевая флегмона

Подкожный

панариций

Межпальцевый абсцесс

Ладонная флегмона

Гнойный тендобурсит

Гнойный тендобурсит

41. Флегмона межпальцевых промежутков

• Характерная клиническая картина:отек,

гиперемия,

болезненность при пальпации,

резкое ограничение движений

пальцами.

• Воспалительные явления чаще

развиваются с ладонной поверхности

кисти

• Благодаря особенности строения

подкожной клетчатки в этой области,

флюктуация, как правило, не

определяется.

42. Флегмона межпальцевых промежутков

• Разрез - по ладонной поверхности кистипараллельно дистальной ладонной складке.

• Клетчатка раздвигается ТУПЫМ ПУТЕМ зажимом

до визуализации сухожильных влагалищ и

сосудисто-нервных пучков.

• NB!!! Манипуляции острым инструментом

(скальпелем, ножницами) в этой зоне крайне

опасны.

• Тщательная некрэктомия в подкожной клетчатке

над сухожилиями и в межпальцевых

промежутках.

• Дополнительные разрезы - если по

межпальцевым промежуткам гнойный экссудат

распространяется на тыльную поверхность кисти

(в соответствующих областях параллельно оси

пястных костей).

• Промывание раны антисептиками и

дренирование перфорированными полимерными

трубочками.

• При уверенности в полноте некрэктомии

возможно наложение швов на кожу.

43. Флегмона thenar

• Полусферическое припухание областитенара

• Тыльный отёк радиальной стороны

кисти.

• Большой палец слегка утолщен и согнут,

движения в нем болезненны.

44. Флегмона thenar

• Хирургический доступ - дугообразныйразрез в области thenar с ладонной

поверхности кисти.

• Скальпелем рассекается только кожа,

затем зажимом разводится подкожная

клетчатка.

• Выполняется тщательная некрэктомия в

подкожной клетчатке.

• При распространении процесса на

тыльную поверхность кисти, здесь тоже

необходимо произвести разрез.

• При уверенности в полноте

произведенной некрэктомии допустимо

наложить дренажи и операционные

раны ушить. В противном случае раны

рыхло выполняются марлевыми

полосками с левомеколем.

45. Флегмона hypothenar

• Отёк, напряжение тканей и резкая боль в области гипотенара• Отёк тыла кисти по медиальному краю.

• Движения мизинцем болезненны.

46. Флегмона hypothenar

Разрез кожи производится в продольном направлении

по границе области возвышения V пальца и срединного

ладонного пространства.

• Клетчатка тупо разводится зажимом.

• Выполняется некрэктомия в клетчатке.

NB!!! Необходима тщательная ревизия влагалища

сухожилия сгибателя V пальца.

• При подозрении на гнойный экссудат вокруг сухожилия,

влагалище должно быть вскрыто, в противном случае, в

дальнейшем, возможно развитие флегмоны

пространства Пирогова - Парона.

• В зависимости от тщательности выполнения

некрэктомии рана либо ушивается на дренажах, либо

выполняется марлевыми полосками с левомеколем.

47. Флегмона срединного ладонного пространства

• Напряжение и болезненность ладоннойповерхности кисти

• Отёк тыльной стороны.

• Пальцы слегка согнуты, движения в них,

особенно разгибание, резко болезненны.

Уровни:

1. Поверхностная: надапоневротическая

(подкожная)

Подкожная – быстрое вовлечение кожи,

возможна отслойка эпидермиса

Подапоневротическая: интоксикация,

лимфангит, лимфаденит.

2. Глубокая:

Надсухожильная – быстрое течение,

сильная боль, реактивный отек тыла кисти,

II – IY пальцы полусогнуты, движения

затруднены, пассивные разгибания резко

усиливают боль.

Подсухожильная – симптоматика схожа,

однако отек и гиперемия на тыле более

выражены.

48. Флегмона срединного ладонного пространства

• доступ по ладонной поверхностикисти.

• Тщательно препарируются все

сухожильные, нервные и

сосудистые структуры,

• некрэктомия ладонного

апоневроза и подкожной

клетчатки.

• Необходима ревизия

пространства под сухожилиями

сгибателей, для исключения

гнойных затеков в этой зоне.

• В зависимости от радикальности

произведенной некрэктомии

операционная рана либо

ушивается с оставлением

дренажей в клетчатке, либо

оставляется открытой и

выполняется марлевыми

салфетками с левомеколем.

49. Флегмона тыла кисти

• Отёк, флюктуация игиперемия кожи тыла

кисти

• Болезненность и

ограничение движений в

пальцах.

50. Флегмона тыла кисти

• Производятся разрезы по периметру тылакисти,

• Эвакуируется гнойный экссудат,

• Выполняется некрэктомия в подкожной

клетчатке.

• В случае уверенности в полноценной

некрэктомии операционные раны можно

ушить, оставив в клетчатке перфорированные

полимерные трубочки, выведенные через

отдельные проколы кожи (дренажнопромывная система).

• При отсутствии уверенности в полноте

удаленных некротических тканей

целесообразнее оставить раны открытыми,

рыхло выполнив их марлевыми полосками с

левомеколем.

По мере очищения ран и купирования острых

воспалительных явлений можно наложить

вторичные швы.

51. У-образная флегмона.

Сочетание гнойного тендовагинита I и V пальцев с распространением процесса наклетчаточные пространства тенара и гипотенара и довольно часто прорывом гноя в

пространство Пирогова-Парона.

Симптомы:

выраженный отёк всей кисти;

пальцы согнуты, малейшие движения в них резко болезненны.

Отёк и болезненность переходят на предплечье.

выраженная клиническая картина тендовагинита I и V пальцев.

Ригидность и болезненность V пальца – по

форме крючка; сгибание его, активное

разгибание ограничено, пассивное разгибание

болезненно.

I палец сгибается.

Возможно разрушение проксимальных

отделов синовиальных сумок, в итоге гной

проникает в пространство Пирогова-Парона.

После прорыва гноя на предплечье боль

стихает, но интоксикация возрастает.

52. Дренирование пространства Пирогова-Парона и У-образной флегмоны

Дренирование пространства ПироговаПарона и У-образной флегмоны• Вскрывают пространство Пирогова-Парона.

• Дренируют синовиальную сумку V пальца в

проксимальном отрезке.

• Дренируют синовиальную сумку I пальца со

стороны предплечья.

• Поперечно дренируют пространство ПироговаПарона.

53. Лечение флегмон кисти

• Абсолютное показание к экстренному или срочномуоперативному лечению.

NB!!! Необходимо сохранить функцию кисти.

• Разрезы проводят с учётом линий Лангера,

максимально коротко и щадяще.

• Создание широкого доступа возможно по типу Sобразного, дугообразного или ломаного.

• Тщательная некрэктомия, при этом сосуды и нервы

фактически скелетируют.

• Вмешательства на суставах при гнойных артритах

или остеоартритах следует вести в послеоперационном периоде в режиме дистракции.

• Каждое клетчаточное пространство, полость сустава

или сухожильное влагалище дренируют отдельной

перфорированной полихлорвиниловой трубочкой,

которую фиксируют к коже отдельным швом.

• Принципы ведения ран в послеоперационном

периоде соответствуют гнойным ранам.

Запретная зона

кисти!!!

54. Остеомиелит

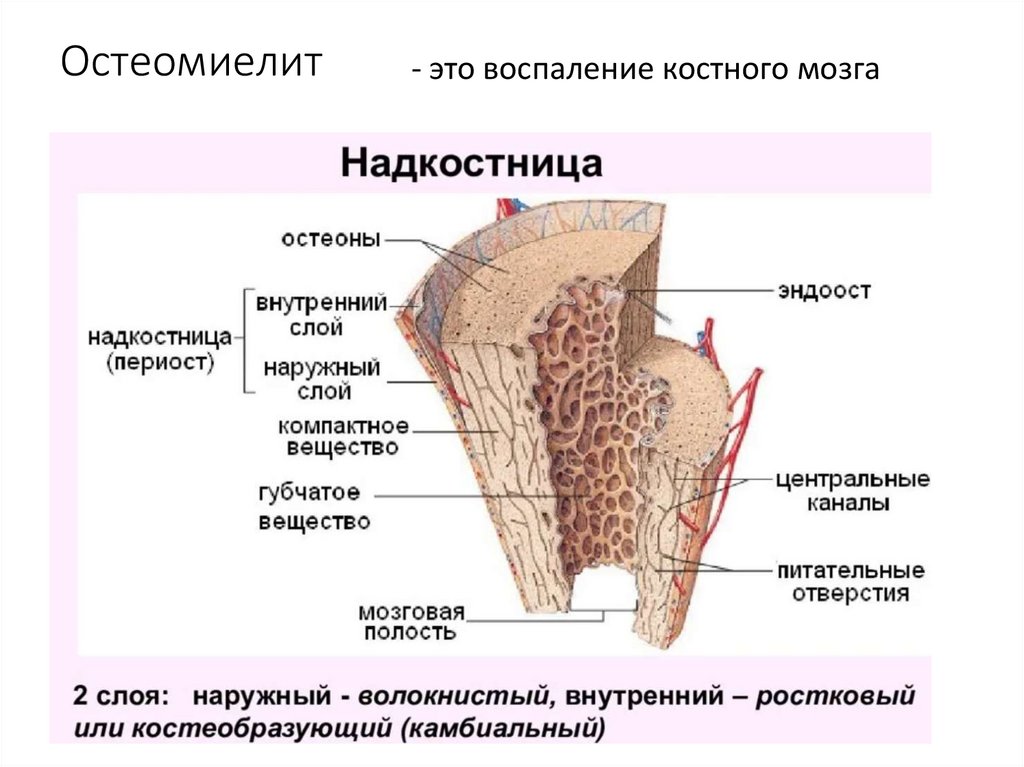

55. Остеомиелит

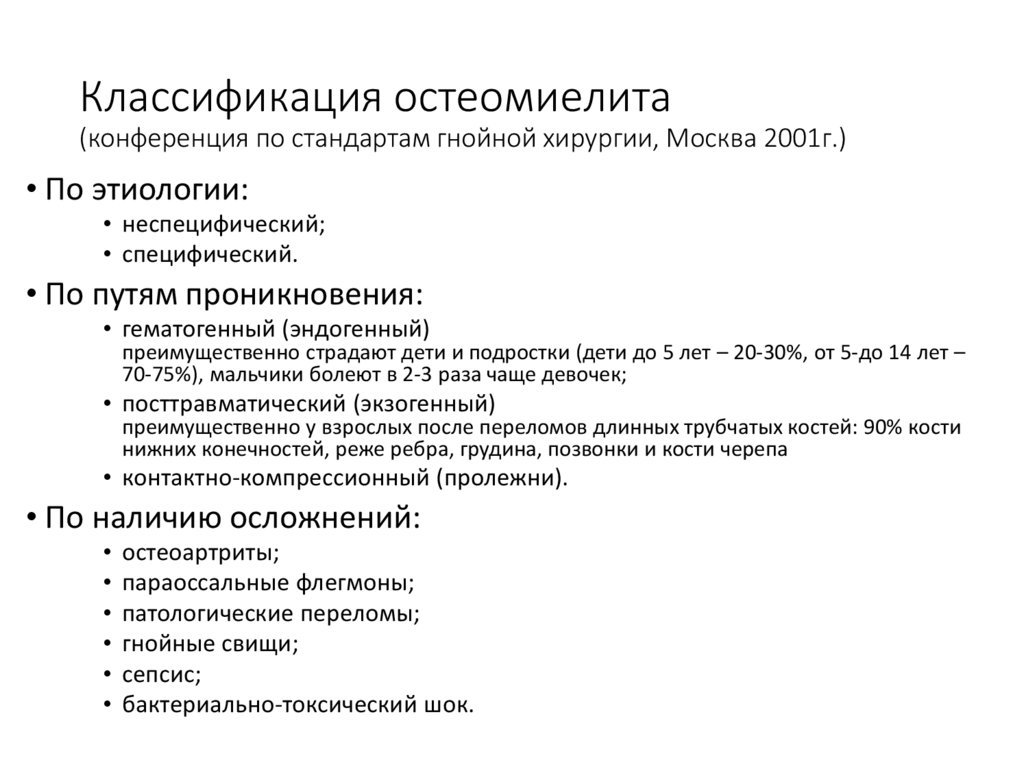

- это воспаление костного мозга56. Классификация остеомиелита (конференция по стандартам гнойной хирургии, Москва 2001г.)

• По этиологии:• неспецифический;

• специфический.

• По путям проникновения:

• гематогенный (эндогенный)

преимущественно страдают дети и подростки (дети до 5 лет – 20-30%, от 5-до 14 лет –

70-75%), мальчики болеют в 2-3 раза чаще девочек;

• посттравматический (экзогенный)

преимущественно у взрослых после переломов длинных трубчатых костей: 90% кости

нижних конечностей, реже ребра, грудина, позвонки и кости черепа

• контактно-компрессионный (пролежни).

• По наличию осложнений:

остеоартриты;

параоссальные флегмоны;

патологические переломы;

гнойные свищи;

сепсис;

бактериально-токсический шок.

57. Классификация

ОстеомиелитТравматический

Гематогенный

острый

первичнохронический

хронический

Острый

Хронический

Огнестрельный

Послеоперационный

Механический

Контактный

Поражение

позвоночника

Монооссальное

поражение:

Абсцесс Броди

Склерозирующий

остеомиелит Гарре

Констендирующий остит

ключицы

Альбуминозный (Оллье)

и антибиотиковый

остеомиелит

Дисцит

Неспецифический

спондилит

Полиоссальное

поражение

Сакроилеит

Хронический

рецидивирующий

многоочаговый

остеомиелит

Грудиноключичноре

берный гиперостоз

58. Классификация

I тип (медуллярный остеомиелит)поражение на большом протяжении структур костномозговой полости

длинной кости при гематогенном остеомиелите и при нагноении после

интрамедуллярного остеосинтеза;

II тип (поверхностный остеомиелит)

поражение только кортикальной части кости, что обычно происходит при

прямом инфицировании кости или из смежного очага инфекции в мягких

тканях; септический сустав классифицируют также как поверхностный

остеомиелит (остеохондрит);

III тип (очаговый остеомиелит)

поражение корковой части кости и структур костномозгового канала.

Однако при этом типе поражения кость всё ещё устойчива, потому что

инфекционный процесс не распространяется на весь диаметр кости;

IV тип (диффузный остеомиелит)

поражение всего диаметра кости с потерей стабильности; примером

может служить инфицированный ложный сустав, остеомиелит после

открытого многооскольчатого перелома

59. Этиология

• Золотистый стафилококк в монокультуре (95%)• Аэробно-анаэробные ассоциации с преобладанием грамотрицательной флоры, в основном синегнойной палочки

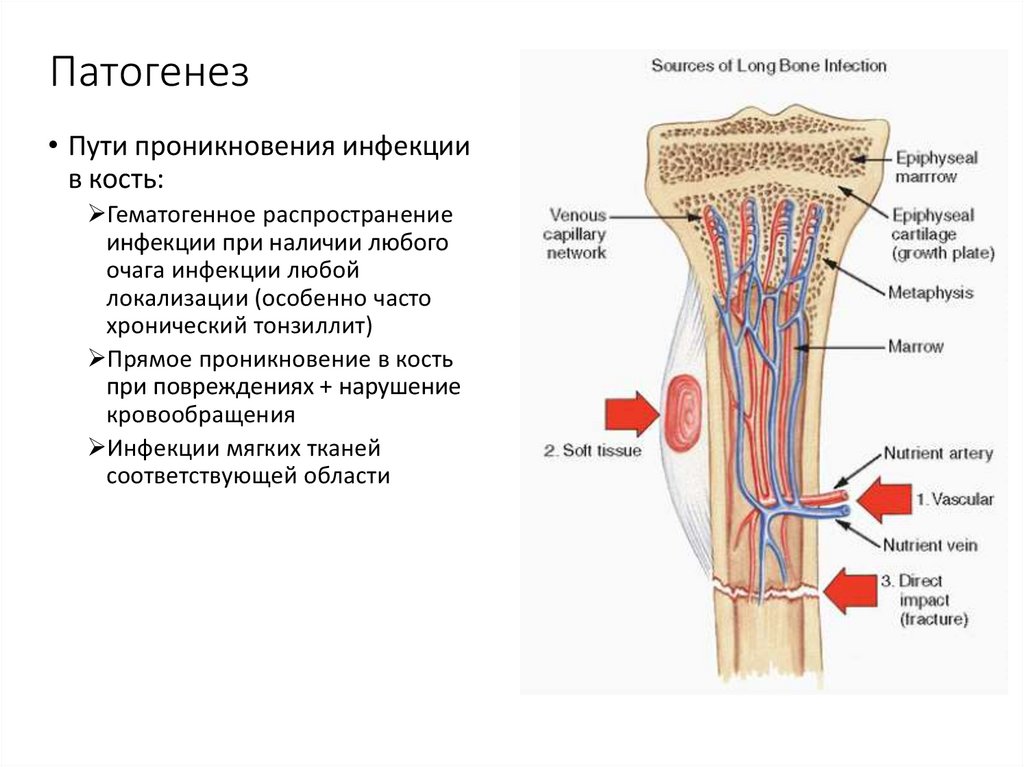

60. Патогенез

• Пути проникновения инфекциив кость:

Гематогенное распространение

инфекции при наличии любого

очага инфекции любой

локализации (особенно часто

хронический тонзиллит)

Прямое проникновение в кость

при повреждениях + нарушение

кровообращения

Инфекции мягких тканей

соответствующей области

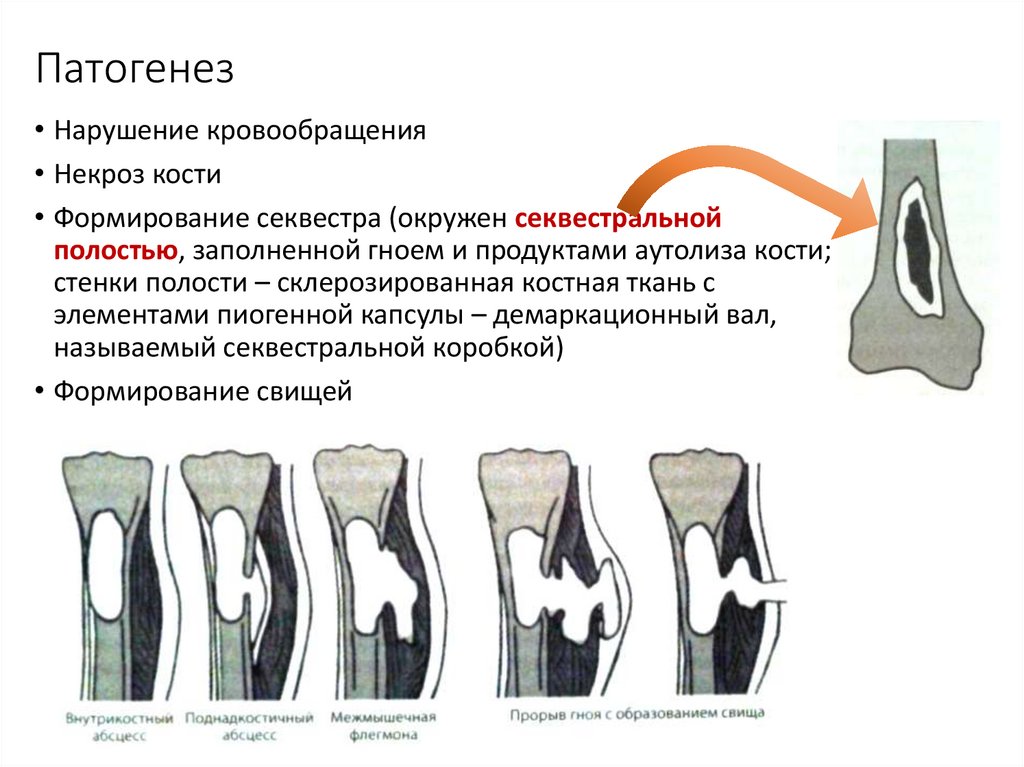

61. Патогенез

• Нарушение кровообращения• Некроз кости

• Формирование секвестра (окружен секвестральной

полостью, заполненной гноем и продуктами аутолиза кости;

стенки полости – склерозированная костная ткань с

элементами пиогенной капсулы – демаркационный вал,

называемый секвестральной коробкой)

• Формирование свищей

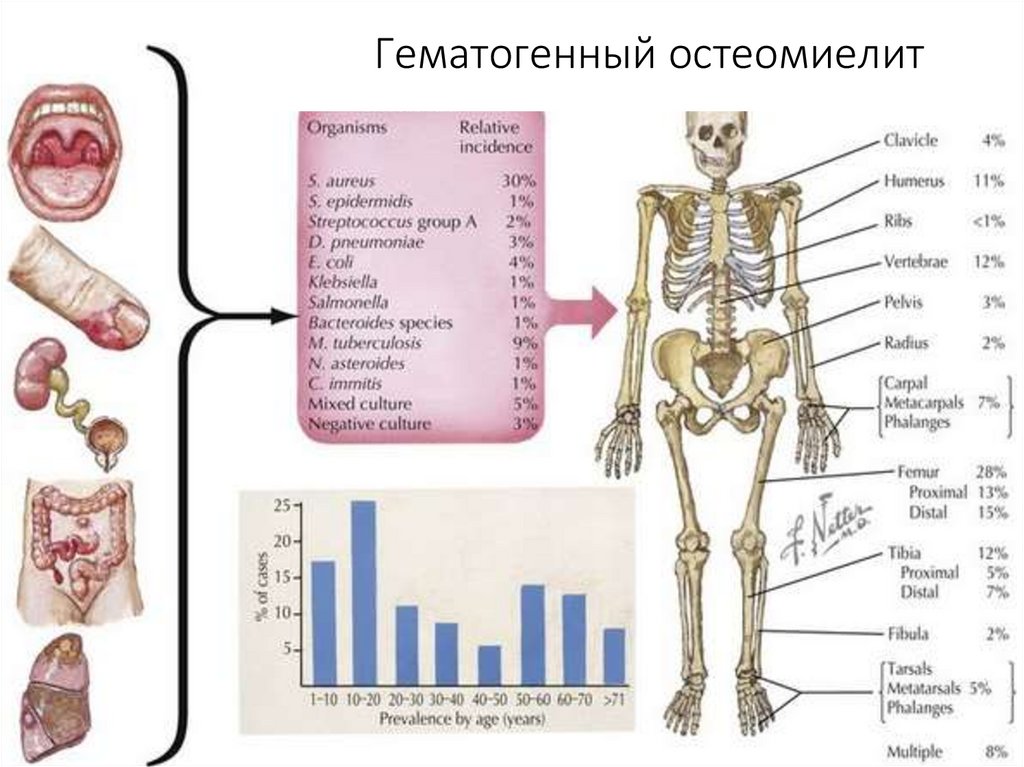

62. Гематогенный остеомиелит

63. Гематогенный остеомиелит: патогенез

ЭпифизКапиллярные

петли

Зона

роста

Венозные

синусы

Периост

Очаг

остеомиелита

Метафизарные

артерии

Питающая

артерия

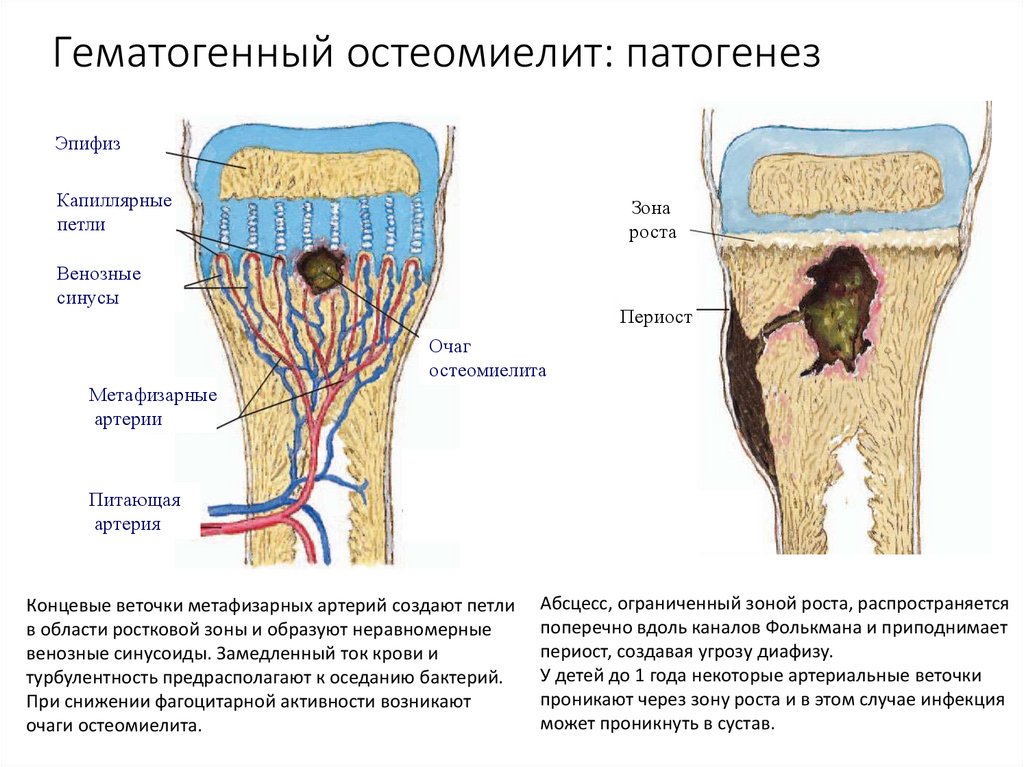

Концевые веточки метафизарных артерий создают петли

в области ростковой зоны и образуют неравномерные

венозные синусоиды. Замедленный ток крови и

турбулентность предрасполагают к оседанию бактерий.

При снижении фагоцитарной активности возникают

очаги остеомиелита.

Абсцесс, ограниченный зоной роста, распространяется

поперечно вдоль каналов Фолькмана и приподнимает

периост, создавая угрозу диафизу.

У детей до 1 года некоторые артериальные веточки

проникают через зону роста и в этом случае инфекция

может проникнуть в сустав.

64. Гематогенный остеомиелит: патогенез

Полость суставаРостковая зона

Кожа

Секвестр

Секвестральная

коробка

Костно-мозговая

полость

По мере распространения абсцесса участок омертвевшей

кости (секвестр) остается в ней. Поднятый периост может

опускаться, образуя оболочку абсцесса. Иногда абсцесс

окружается зоной фиброза и склероза кости, формируя

абсцесс Броди.

Свищ

Мягкие

ткани

Инфекционный процесс может разрушать периост

и формировать свищи. Процесс зависит от

вирулентности микроорганизма, резистентности

хозяина, назначения антибиотиков и тканевого

ответа.

65. Клиническая картина: стадии

• Острая (от 2 до 4 нед.)• Подострая (от 2-4 нед. до 2-3 мес.): патологический процесс

останавливается, подвергается обратному развитию либо переходит

в хроническую стадию

• Хроническая (2-3 мес. до 10 лет и более)

66. Клиническая картина острого остеомиелита

Лихорадка (>75% острых случаев),может быть легкой, средней

тяжести, тяжелой или отсутствовать

(как правило, у детей в хронических

Боль, болезненность (75%)

случаев и у взрослых).

Гиперемия,

(50%)

Свищ (на

поздних стадиях)

Отек (50%)

Выпот в близлежащем суставе (<50%)

Затруднение движений (<50%)

Местные и общие

признаки воспаления

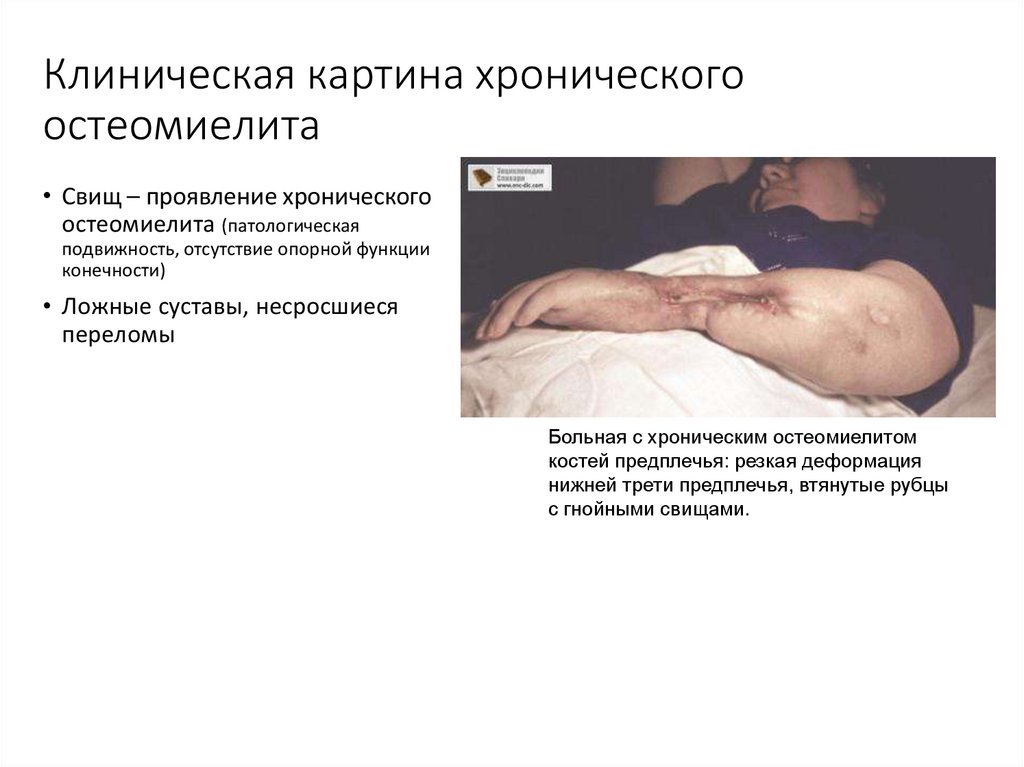

67. Клиническая картина хронического остеомиелита

• Свищ – проявление хроническогоостеомиелита (патологическая

подвижность, отсутствие опорной функции

конечности)

• Ложные суставы, несросшиеся

переломы

Больная с хроническим остеомиелитом

костей предплечья: резкая деформация

нижней трети предплечья, втянутые рубцы

с гнойными свищами.

68. Диагностика

• Лабораторные исследования• Микробиологическая диагностика

• Рентгенологическое обследование

• Магнито-резонансная томография

• Радионуклидная диагностика

• Ультразвуковая диагностика

69. Рентгенологическая диагностика

70. Рентгенологическая диагностика

в первые дни –нормальная картина

2 недели спустя –

легкий периостит,

остеодеструкция

месяц спустя –

выраженный

периостит, деструкция,

секвестрация

71. Рентгенологическое исследование

Фистулограммы бедра в прямой задней (а), прямой предней (б) и атипичной косой (в) проекциях.Остеомиелит бедренной кости. Контрастированный свищевой ход извивается в мягких тканях

внутренней и передней поверхности бедра и подходит к участку деструкции в бедренной кости.

Внутри полости виден секвестр (стрелка).

72. Рентгенологическая и МР-диагностика

73. Остеомиелит: сцинтиграфия

74. Первично-хронические формы: абсцесс Броди

Ограниченныйнекроз губчатого

вещества кости с

последующим ее

расплавлением и

образованием

полости, содержащей гной со

слабовирулентными м/о,

заключенный в

плотную капсулу

Локализация: проксимальный и метафизарные отделы большеберцовой кости, надколенник,

Клиника:

• периодическая боль (чаще ночью, после физ.нагрузки, при перемене погоды)

• гипертермия и гиперемия кожи над областью поражения

Лечение: хирургическое (по правилам, лечения гематогенного ОМ)

75. Первично-хронические формы Склерозирующий остеомиелит Гарре

Резко выраженноеверетенообразное

утолщение

диафиза кости,

часто выбухающее

по одной из ее

поверхностей, с

облитерацией

костно-мозгового

канала,

деформацией и

секвестрацией

Локализация: большеберцовая, плечевая, бедренная кости

Клиника:

• ограниченная форма с местными проявлениями

• септицемия с многочисленными пиемическими очагами

Лечение: как правило, консервативное.

76. Первично-хронические формы Альбуминозный остеомиелит Олье

Очаговое воспаление кости,вызванное слабо

вирулентной микрофлорой, с

образованием серозного,

богатого альбумином

экссудата, который не

трансформируется в гной

Локализация: без особенностей

Клиника:

• Постепенно нарастающая боль, усиливающаяся при

нагрузке,

• Припухлость, увеличение конечности в размере

• Гиперемия кожи, инфильтрация мягких тканей

Лечение: как правило, хирургическое.

77. Лечение: принципы

Консервативная терапия• Антибактериальная терапия

• Противогрибковая терапия

• Многокомпонентная интенсивная терапия (при сепсисе и обширных

ранах)

Местное лечение – при формировании гнойного очага:

Радикальная хирургическая санация гнойного очага

Пластика костного дефекта

Пластика дефекта мягких тканей

Иммобилизация конечности (начинать с самого начала лечения)

78. Санация гнойного очага

• Цель: удаление нежизнеспособных и инфицированных тканей,включая некротизированные участки кости

• Виды:

Секвестрэктомия

Секвестрнекрэктомия

Трепанация длинной кости с секвестрнекрэктомией

Резекция кости

• Иссечение проводится до появления симптома

«кровяной росы»

• Операция завершается наложением первичного шва и

проточно-промывным дренированием раны, костной

полости и костномозгового канала

79. Пластика костных дефектов

• Пластика мышечным лоскутом• Пластика аутокостью

• Пластика биокомпозитными биодеградирующими материалами

• Дозированный компрессионно-дистракционный остеосинтез с

использованием васкуляризованного костного трансплантата

80. Удлинение по Г.А. Илизарову

Рентгенограмма голенибольного с хроническим

посттравматическим

остеомиелитом: наложен

дистракционнокомпрессионный аппарат

Илизарова, угловое

смещение устранено

81. Последствия

Хронический остеомиелит бедра: резкая деформация иукорочение конечности, множественные втянутые рубцы на

коже бедра вследствие имевшихся ранее гнойных свищей и

перенесенных оперативных вмешательств

Рентгенограмма голени больного с хроническим

посттравматическим остеомиелитом в отдаленном

периоде после резекции кости, удлиняющей

остеотомии и перемещения промежуточного

фрагмента с помощью аппарата Илизарова:

консолидация костей голени

82. Пластика дефекта мягких тканей

• Пластика расщепленным кожным лоскутом• Пластика кожно-мышечным лоскутом на постоянной питающей

ножке

• Свободная пересадка

83. Гнойные заболевания суставов

Артрит, бурсит84. Гнойные заболевания суставов

Острый гнойный артрит - острое гнойное воспаление сустава.Острый гнойный бурсит - острое гнойное воспаление

околосуставной синовиальной сумки.

Этиология

Стафилококки

Стрептококки

Кишечная палочка

Энтеробактерии

Специфическая флора: туберкулез, сифилис

Патогенез

Пути распространения:

• Прямая травма

• Гематогенный

• Лимфогенный

85. Гнойный артрит

Гнойный артрит может быть первичным и вторичным.При первичном артрите инфекция проникает в сустав при ранении.

При вторичном - гематогенным или лимфогенным путём из различных очагов

эндогенной инфекции, а также при распространении гнойного процесса с

окружающих мягких тканей или костей.

Наиболее часто поражаются

коленный сустав (гонит),

тазобедренный сустав (коксит)

плечевой сустав (омартрит).

Наиболее тяжело протекают:

артрит коленного сустава

артрит тазобедренного сустава

Стадии развития:

Поражение синовиальных оболочек - острый синовит с накоплением

серозного, а затем серозно-фибринозного и гнойного экссудата.

Распространение на капсулу сустава = гнойный артрит.

Распространение на суставные поверхности костей = остеоартрит.

Вовлечение в процесс окружающих тканей = параартикулярная флегмона.

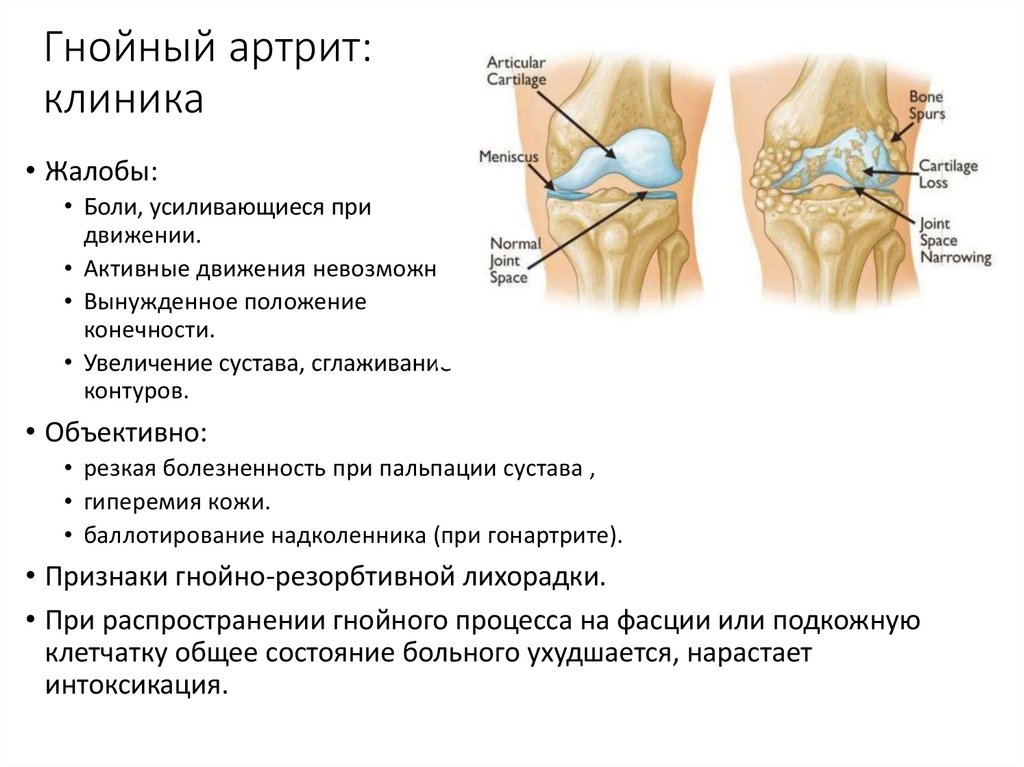

86. Гнойный артрит: клиника

• Жалобы:• Боли, усиливающиеся при

движении.

• Активные движения невозможны,

• Вынужденное положение

конечности.

• Увеличение сустава, сглаживание

контуров.

• Объективно:

• резкая болезненность при пальпации сустава ,

• гиперемия кожи.

• баллотирование надколенника (при гонартрите).

• Признаки гнойно-резорбтивной лихорадки.

• При распространении гнойного процесса на фасции или подкожную

клетчатку общее состояние больного ухудшается, нарастает

интоксикация.

87. Гнойный артрит: клиника

88. Гнойный артрит: диагностика

При рентгеновском исследовании:• расширение суставной щели,

• очаги деструкции в костях при

остеоартрите.

89. Гнойный артрит: пункция

• Пункция сустава.Полученный экссудат (серозный,

геморрагический, гнойный) позволяет судить

о характере воспалительного процесса.

Его бактериологическое исследование даёт

возможность адекватного выбора

антибиотика.

90. Гнойный артрит: лечение

Консервативное лечение:пункция сустава с промыванием его полости антисептиками и введением антибиотиков;

иммобилизация с помощью гипсовой лонгеты или специальной шины;

физиотерапия (кварцевание, УВЧ, электрофорез с антибиотиками, ферментами);

общая антибактериальная терапия.

Показания к оперативному лечению:

при неэффективности консервативного лечения, когда повторные пункции на фоне

антибактериальной терапии выявляют скопление гнойного экссудата, при этом не

стихают местные и общие симптомы воспаления.

при развитии остеоартрита и параартикулярной флегмоны.

Послеоперационный период:

консервативные лечебные мероприятия.

реабилитация, направленная на восстановление функций сустава (массаж, ЛФК и пр.)

после ликвидации острого воспаления.

резекция сустава с последующим артродезом (жёсткое, неподвижное соединение

костей) при неблагоприятном течении.

91. Артротомия

Объем операции:артротомия,

ревизия суставных поверхностей костей,

тщательная санация и дренирование

полости сустава с налаживанием в

послеоперационном периоде проточнопромывной системы.

92. Гнойный бурсит: клиника

Жалобы• болезненная припухлость соответственно расположению синовиальной

сумки.

При местном исследовании

• округлая болезненная припухлость в проекции соответствующей

синовиальной сумки,

• кожа гиперемирована,

• отчётливо определяется флюктуация.

• Движения в суставе умеренно болезненны.

Общие симптомы воспаления выражены в средней степени:

• повышение температуры тела до 38 С,

• общая слабость,

• недомогание.

93. Гнойный бурсит: клиника

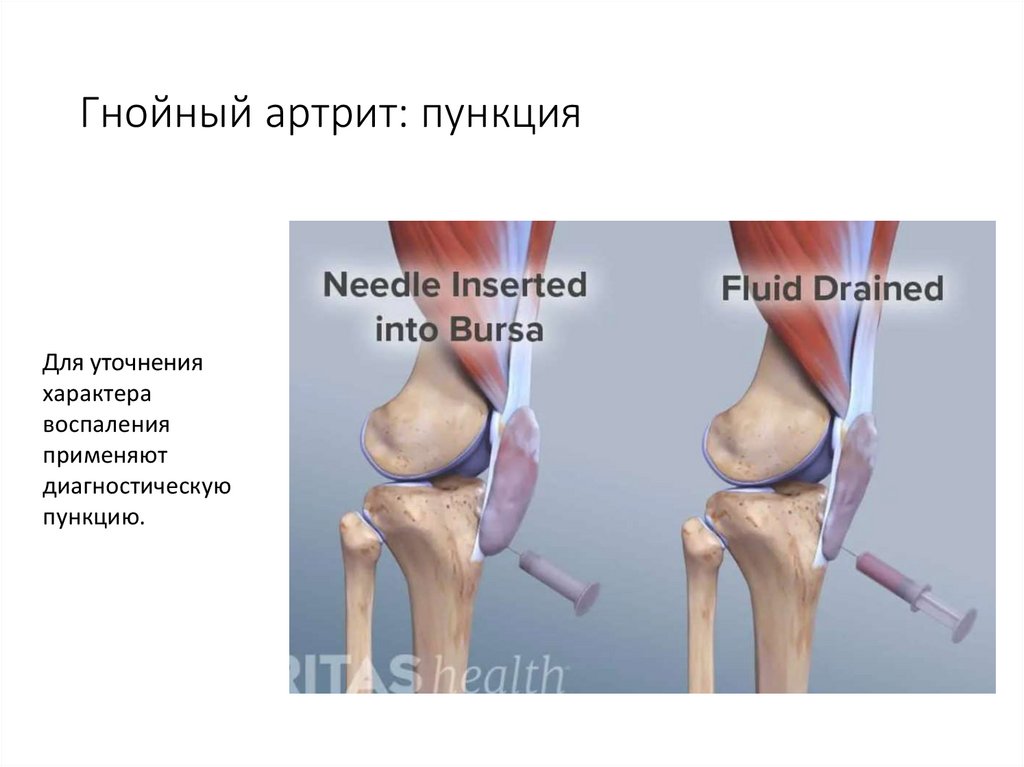

94. Гнойный артрит: пункция

Для уточненияхарактера

воспаления

применяют

диагностическую

пункцию.

95. Бурсит: пункция

96. Гнойный бурсит: лечение

• При серозном бурситепункция околосуставной сумки с наложением тугой повязки.

• На ранних стадиях гнойного воспаления

проведение пункций с введением в сумку антибиотиков

последующая иммобилизация.

• При развитии гнойного процесса с вовлечением окружающих тканей

или неэффективности пункционного метода показано хирургическое

лечение.

По боковой поверхности сустава проводят разрез кожи и подкожной

клетчатки,

вскрывают синовиальную сумку,

удаляют гнойный экссудат и некротические ткани,

выполняют контрапертуру и проводят сквозной дренаж.

• В послеоперационном периоде назначают лечение по общим

принципам терапии гнойных ран.

• Обязательна иммобилизация с помощью гипсовой лонгеты.

• При рецидивном характере процесса выполняют полное иссечение

синовиальной сумки (желательно без вскрытия просвета) под защитой

антибиотикотерапии.

medicine

medicine