Similar presentations:

Право собственности и иные вещные права

1.

Лекция. Право собственности и иныевещные права

• Дополнительная литература:

• 1.Аскназий С.И.

Проблемы вещных и обязательственных прав в

гражданском праве//Основные вопросы теории социалистического

гражданского права (серия «Классика российской цивилистики». М.: Статут,

2008.

• 2.Венедиктов

А.В.

Государственная

социалистическая

собственность//Избранные труды по гражданскому праву: в 2т. Т 2. (серия

«Классика российской цивилистики»). М.: Статут. 2004.

• 3.Дозорцев В.А. Принципиальные черты права собственности в Гражданском

кодексе. М., 1998.

• 4.Маттеи У., Суханов Е. Основные положения права собственности. М.:

Юристъ.1999.

• 5. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского прав. Гл.ХI-ХIII (серия

«Классика российской цивилистики»). М.: Статут. 1998.

2.

Право собственности• Термин права собственности в Европе появился в 13 в., в России

где-то в 18 в. при Екатерине.

• В 1832 г. мы уже знаем, что была сформирована триада

правомочий собственника, которая свойственна только нашему

правопорядку.

3.

Вотчины и поместья• Все недвижимое имущество делилось на вотчины и поместья.

4.

Вотчины• Правовой режим поместий и вотчин имел существенные отличия.

Вотчина считается одной из первых правовых форм частного

землевладения в России. Она стала зарождаться в так называемое

удельное время, т.е. в период правления великих князей (XIV XV вв.). Вотчина предоставлялась служилым людям, главным

образом из числа военных, на основании жалованных грамот

князя. Вотчина передавалась по наследству и первоначально не

была связана со службой одному князю. Вотчинник, как отмечает

В.О. Ключевский, «вполне мог перейти на службу к другому

князю, сохранив за собой земельный надел» .

5.

ПоместьеВ отличие от вотчины Поместьем в Московской Руси именовался участок

казенной или церковной земли, данный государем или церковным учреждением

служилому человеку под условием службы, т.е. как вознаграждение за службу и

как средство для службы. Подобно самой службе это владение было временным

и обыкновенно пожизненным.

6.

Правовой режимТаким образом, до XVIII в. дворяне с формально правовой точки зрения не

были собственниками своих поместий: они получали их во временное

пользование в качестве вознаграждения за службу. Сын покойного дворянина

мог только просить царя отдать ему отцовское поместье «в пользование». В этом

ему редко отказывали. Следует иметь в виду, что одно поместье предоставлялось

за службу одному дворянину. Как писал В.О. Ключевский: «Уже в XVI в.

дворянская служба становилась сословной и наследственной повинностью.

7.

Манифест от 18 февраля 1762 г. «О даровании вольности• Но прошло еще более половины столетия, прежде чем сначала Петр III

Манифестом от 18 февраля 1762 г. «О даровании вольности и свободы всему

российскому дворянству» , а затем Екатерина II своим Указом, подтвердившим

права, дарованные Манифестом, освободили правящее дворянское сословие от

обязанности нести государственную службу.

8.

1831-1832 г.• В 1831-1832 г.. была проведена систематизация законодательства в

России. И в России была создана конструкция права собственности (ст.

420 т.Х. ч.1. Свода Законов Российской империи ), которая существует и

сейчас. Имеется ввиду правомочие собственника, откуда затем по

традиции перешло и в гражданские кодексы 1922 и 1964 гг., и в Основы

гражданского законодательства 1961 и 1991 гг., и новый ГК РФ.

9.

Признаки вещных прав• Исключительность

• Абсолютность

• Право следования

10.

ПоместьеВ отличие от вотчины Поместьем в Московской Руси именовался участок

казенной или церковной земли, данный государем или церковным учреждением

служилому человеку под условием службы, т.е. как вознаграждение за службу и

как средство для службы. Подобно самой службе это владение было временным

и обыкновенно пожизненным.

11.

Право собственности• 1. Право собственности - это протоправо.

• 2. Право собственности по-разному понимается в разных правопорядках.

• 3.Право собственности тесно связано с экономическими отношениями

присвоения.

12.

Правомочия собственникаВ п.1. ст. 209 ГК РФ правомочия собственника раскрываются с помощью

традиционной

для

русского

гражданского

права

собственника: владения, пользования и распоряжения.

триады

правомочий

13.

Содержание права собственности. Ст. 209 ГК РФ• 1. Собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим

имуществом.

• 2. Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему

имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не

нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое

имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права

владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и

обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом.

• 3. Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами в той

мере, в какой их оборот допускается законом (статья 129), осуществляются их

собственником свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает

прав и законных интересов других лиц.

• 4. Собственник может передать свое имущество в доверительное управление другому лицу

(доверительному управляющему). Передача имущества в доверительное управление не

влечет перехода права собственности к доверительному управляющему, который обязан

осуществлять управление имуществом в интересах собственника или указанного им

третьего лица.

14.

ПравомочияПод правомочием владения понимается основанная на законе (т.е. юридически

обеспеченная) возможность иметь у себя данное имущество, содержать его в своем

хозяйстве (фактически обладать им).

Правомочие пользования представляет собой основанную на законе возможность

эксплуатации, хозяйственного или иного использования имущества путем извлечения из

него полезных свойств, его потребления.

Правомочие распоряжения означает

возможность определения юридической

судьбы имущества путем изменения его принадлежности, состояния или назначения

(отчуждения по договору, передачи по наследству, уничтожение и т.д.).

15.

Эволюция триады правомочий• Было:

• право владения (jus possidendi)

• право пользования (jus utendi);

• право распоряжения (jus abutendi);

• право получать доходы (jus fruendi);

• право защиты (jus vindicandi)

16.

Эволюция триады правомочий• Стало:

• право владения (jus possidendi)

• право пользования (jus utendi);

• право распоряжения (jus abutendi).

17.

Ограничения в праве собственности• 1. Целевые ограничения.

• 2. Ограничения экологического характера

• 3. Ограничения в осуществлении права собственности

18.

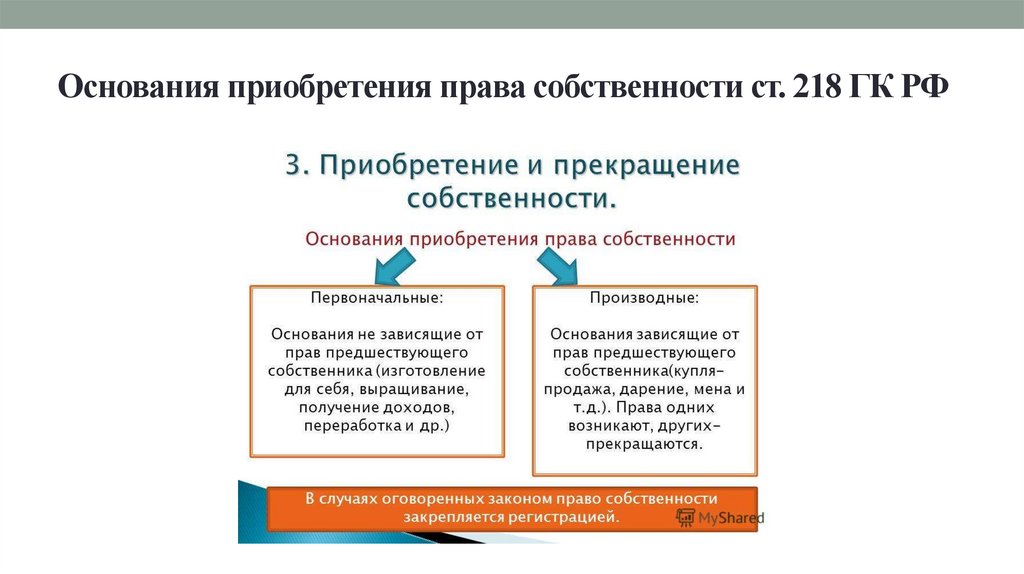

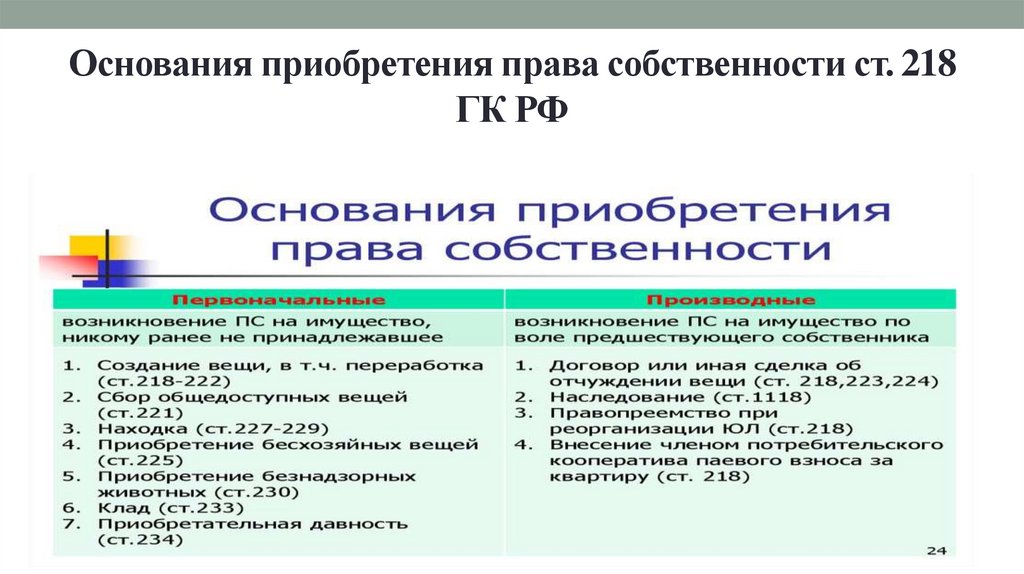

Основания приобретения права собственности ст. 218 ГК РФ19.

Основания приобретения права собственности ст. 218ГК РФ

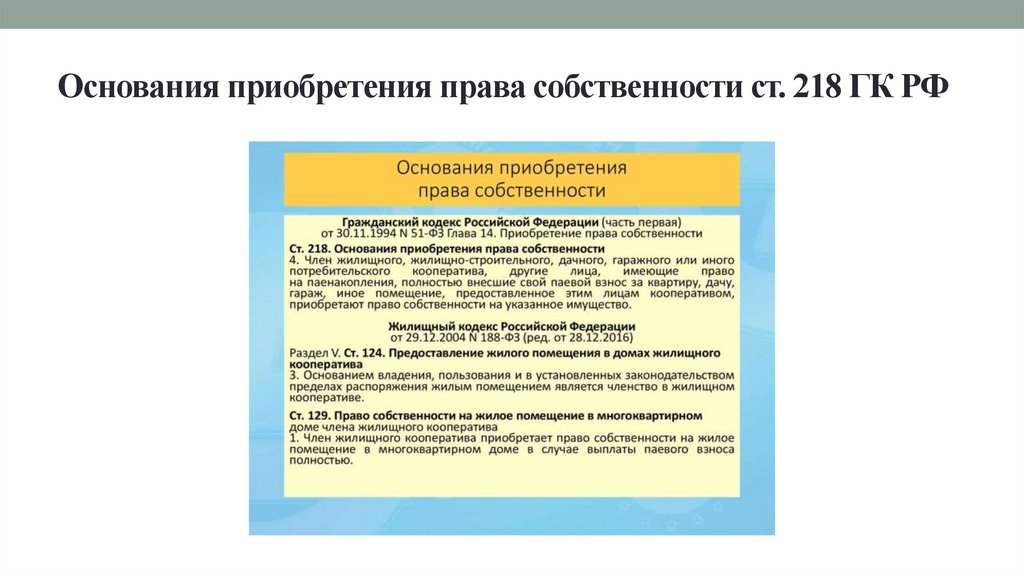

20.

Основания приобретения права собственности ст. 218 ГК РФ21.

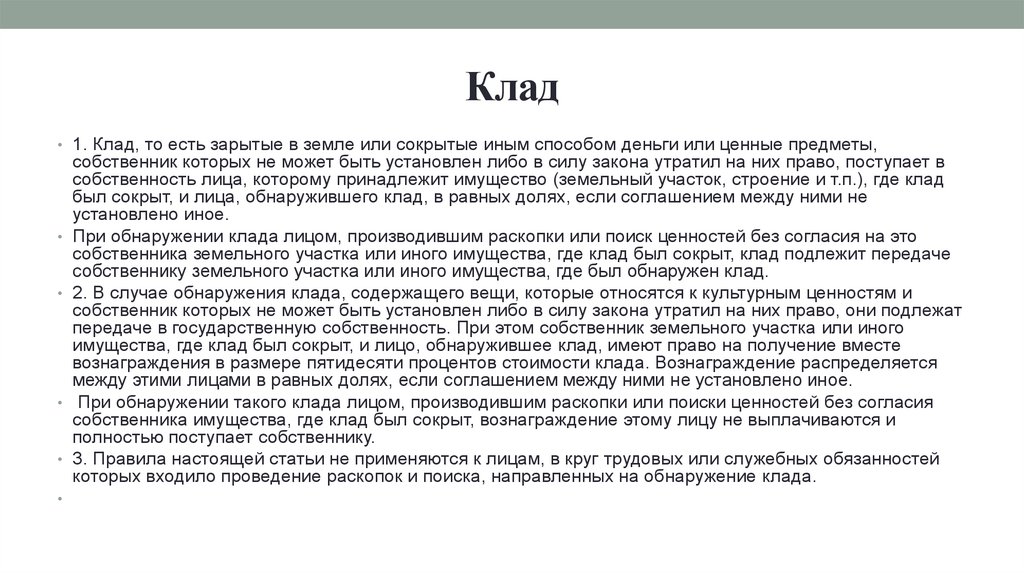

Клад• 1. Клад, то есть зарытые в земле или сокрытые иным способом деньги или ценные предметы,

собственник которых не может быть установлен либо в силу закона утратил на них право, поступает в

собственность лица, которому принадлежит имущество (земельный участок, строение и т.п.), где клад

был сокрыт, и лица, обнаружившего клад, в равных долях, если соглашением между ними не

установлено иное.

При обнаружении клада лицом, производившим раскопки или поиск ценностей без согласия на это

собственника земельного участка или иного имущества, где клад был сокрыт, клад подлежит передаче

собственнику земельного участка или иного имущества, где был обнаружен клад.

2. В случае обнаружения клада, содержащего вещи, которые относятся к культурным ценностям и

собственник которых не может быть установлен либо в силу закона утратил на них право, они подлежат

передаче в государственную собственность. При этом собственник земельного участка или иного

имущества, где клад был сокрыт, и лицо, обнаружившее клад, имеют право на получение вместе

вознаграждения в размере пятидесяти процентов стоимости клада. Вознаграждение распределяется

между этими лицами в равных долях, если соглашением между ними не установлено иное.

При обнаружении такого клада лицом, производившим раскопки или поиски ценностей без согласия

собственника имущества, где клад был сокрыт, вознаграждение этому лицу не выплачиваются и

полностью поступает собственнику.

3. Правила настоящей статьи не применяются к лицам, в круг трудовых или служебных обязанностей

которых входило проведение раскопок и поиска, направленных на обнаружение клада.

22.

Основания прекращения права собственности ( ст. 235 ГК РФ)• 1. Право собственности прекращается при отчуждении собственником

своего имущества другим лицам, отказе собственника от права

собственности, гибели или уничтожении имущества и при утрате права

собственности на имущество в иных случаях, предусмотренных законом.

• 2. Принудительное изъятие у собственника имущества не допускается,

кроме случаев, когда по основаниям, предусмотренным законом,

производятся:

• 1) обращение взыскания на имущество по обязательствам (статья 237);

• 2) отчуждение имущества, которое в силу закона не может принадлежать

данному лицу (статья 238);

23.

Основания прекращения права собственности ( ст. 235 ГК РФ)• 3) отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка

ввиду его ненадлежащего использования (статья 239);

• 3.1) отчуждение объекта незавершенного строительства в связи с прекращением

действия договора аренды земельного участка, находящегося в государственной

или муниципальной собственности (статья 239.1);

• 3.2) отчуждение недвижимого имущества в связи с принудительным

отчуждением земельного участка для государственных или муниципальных

нужд (изъятием земельного участка для государственных или муниципальных

нужд (статья 239.2);

24.

Основания прекращения права собственности ( ст. 235 ГК РФ)• 4) выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей, домашних

животных (статьи 240 и 241);

• 5) реквизиция (статья 242);

• 6) конфискация (статья 243);

• 7) отчуждение имущества в случаях, предусмотренных статьей 239.2,

пунктом 4 статьи 252, пунктом 2 статьи 272, статьями 282, 285, 293,

пунктами 4 и 5 статьи 1252 настоящего Кодекса;

25.

Конфискация• 1. В случаях, предусмотренных законом, имущество может быть

безвозмездно изъято у собственника по решению суда в виде санкции за

совершение преступления или иного правонарушения (конфискация).

• 2. В случаях, предусмотренных законом, конфискация может быть

произведена в административном порядке. Решение о конфискации,

принятое в административном порядке, может быть оспорено в суде.

26.

Реквизиция• 1. В случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий, эпизоотий и при иных

обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер, имущество в интересах

общества по решению государственных органов может быть изъято у

собственника в порядке и на условиях, установленных законом, с выплатой ему

стоимости имущества (реквизиция).

• 2. Оценка, по которой собственнику возмещается стоимость реквизированного

имущества, может быть оспорена им в суде.

• 3. Лицо, имущество которого реквизировано, вправе при прекращении действия

обстоятельств, в связи с которыми произведена реквизиция, требовать по суду

возврата ему сохранившегося имущества.

27.

• 8) обращение по решению суда в доход Российской Федерации имущества, в отношениикоторого не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о

противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы;

(пп. 8 введен Федеральным законом от 03.12.2012 N 231-ФЗ)

9) обращение по решению суда в доход Российской Федерации денег, ценностей, иного

имущества и доходов от них, в отношении которых в соответствии с законодательством

Российской Федерации о противодействии терроризму лицом не представлены

сведения, подтверждающие законность их приобретения.

(пп. 9 введен Федеральным законом от 02.11.2013 N 302-ФЗ)

По решению собственника в порядке, предусмотренном законами о приватизации,

имущество, находящееся в государственной или муниципальной собственности,

отчуждается в собственность граждан и юридических лиц.

Обращение в государственную собственность имущества, находящегося в

собственности граждан и юридических лиц (национализация), производится на

основании закона с возмещением стоимости этого имущества и других убытков в

порядке, установленном статьей 306 настоящего Кодекса.

law

law