Similar presentations:

Анатомическое строение, функции и возрастные особенности органов речи

1.

Анатомическое строение,функции и возрастные

особенности органов

речи

ПОДГОТОВИЛА ПРЕЗЕНТАЦИЮ СТУДЕНТКА 1 КУРСА 5 ГРУППЫ

ВАХАЕВА ПОЛИНА

2.

НосНос является началом дыхательных путей. Одновременно он

служит органом обоняния, а также участвует в образовании так

называемой надставной трубы голосового аппарата. Нос состоит

из наружного носа и носовой полости с ее придаточными

пазухами.

Вся носовая полость выстлана слизистой оболочкой. В той части

слизистой оболочки, которая покрывает верхнюю часть носовой

перегородки, верхнюю и отчасти среднюю носовую раковину,

разветвляются веточки обонятельного нерва, заканчивающиеся

обонятельными клетками. Эту часть носовой полости называют

обонятельной областью. Всю остальную часть полости носа

называют дыхательной областью.

Слизистая оболочка дыхательной области выстлана мерцательным

эпителием. Под слоем эпителия расположено много желез,

выделяющих слизь.

3.

Носовая полость имеет ряд придаточных (околоносовых)пазух. Они представляют собой полости, наполненные

воздухом, и расположены в костях, участвующих в

образовании стенок носовой полости. Эти пазухи

сообщаются с полостью носа посредством отверстий,

расположенных в верхнем и среднем носовых ходах.

Стенки придаточных пазух выстланы тонкой слизистой

оболочкой, являющейся продолжением слизистой оболочки

носа.

У новорожденного придаточные пазухи находятся в

зачаточном состоянии, а лобные пазухи отсутствуют.

Быстрее других развиваются решетчатые клетки. Гайморовы

пазухи достигают полного развития лишь к концу

прорезывания постоянных зубов, а лобные пазухи начинают

формироваться только в возрасте 4—6 лет и заканчивают

развитие к 20—25 годам.

4.

Рот, являясь начальной частью пищеварительного тракта, служит одновременно органомречи и вкуса (язык), а в особых случаях (при затрудненном носовом дыхании, а также во

время речи) — органом дыхания.

В анатомическом отношении рот делится на две части: 1) преддверие рта и 2) собственно

полость рта. Преддверие рта — щеле-видное пространство, ограниченное спереди и с

боков губами и щеками, а сзади — зубами и деснами.

Рот

5.

ЯзыкЯзык — массивный мышечный орган. При сомкнутых

челюстях он заполняет почти всю ротовую полость.

Передняя часть языка подвижна, задняя часть

фиксирована и носит название корня языка. Различают

кончик и передний край (лезвие) языка, боковые края

языка и спинку языка. Спинка языка условно делится на

три части: переднюю, среднюю и заднюю. Это деление

носит чисто функциональный характер, и никаких

анатомических границ между указанными тремя

частями не имеется.

Сложно переплетенная система мышц языка и

разнообразие точек их прикрепления обеспечивают

возможность в больших пределах изменять форму,

положение и напряжение языка, что играет большую

роль в процессе произношения звуков речи, а также в

процессах жевания и глотания.

6.

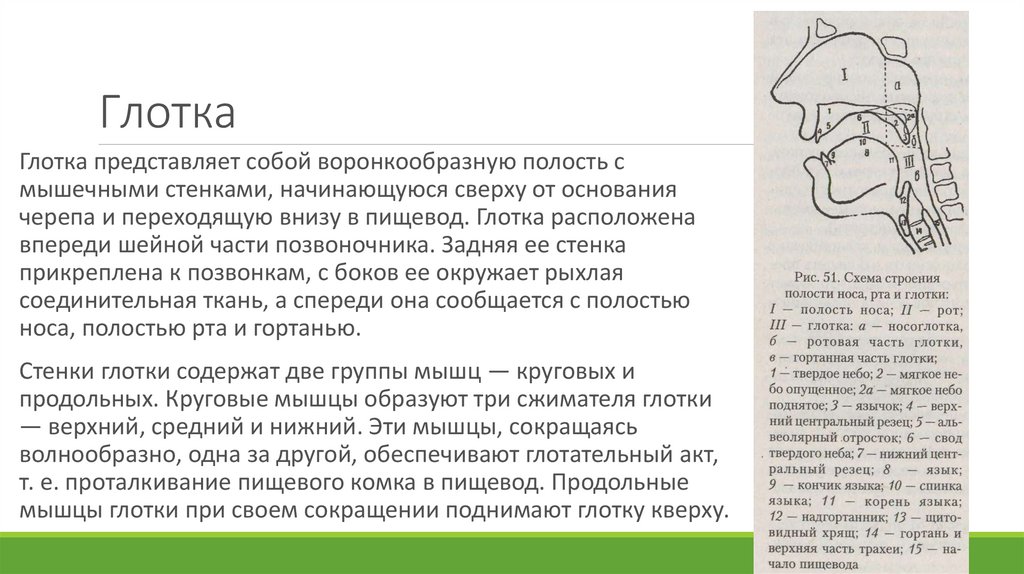

ГлоткаГлотка представляет собой воронкообразную полость с

мышечными стенками, начинающуюся сверху от основания

черепа и переходящую внизу в пищевод. Глотка расположена

впереди шейной части позвоночника. Задняя ее стенка

прикреплена к позвонкам, с боков ее окружает рыхлая

соединительная ткань, а спереди она сообщается с полостью

носа, полостью рта и гортанью.

Стенки глотки содержат две группы мышц — круговых и

продольных. Круговые мышцы образуют три сжимателя глотки

— верхний, средний и нижний. Эти мышцы, сокращаясь

волнообразно, одна за другой, обеспечивают глотательный акт,

т. е. проталкивание пищевого комка в пищевод. Продольные

мышцы глотки при своем сокращении поднимают глотку кверху.

7.

Традиционно выделяют три функцииречи

Сигнификативная (или номинативная). Это функция

«называния», сущность ее заключается в том, чтобы давать

названия, обозначать объекты как окружающей

действительности, так и внутренних процессов, присущих

человеку.

Функция обобщения. Она заключается в выделении

существенных признаков предметов и объединении их в

группы, поскольку слово обозначает не только отдельный,

данный предмет, но целую группу сходных предметов

Коммуникативная функция обеспечивает передачу

знаний, отношений, чувств и соответственно делится на

информационную, волеизъявляющую и экспрессивную.

8.

Опираясь на исследования А.А. Леонтьева, можно условно выделить 4 ведущих этапаречевого развития. Указанные этапы не имеют строгих, четких границ. Каждый из них

плавно переходит в последующий.

I этап развития речи - подготовительный (с момента рождения до одного

года).

В это время появляются голосовые реакции: крик и плач, которые

способствуют развитию движений дыхательного, голосового и

артикуляционного аппарата. Через две недели ребенок начинает

реагировать на голос. К концу 1- го месяца ребенка можно успокоить

мелодичной песней. Далее он поворачивает голову в сторону говорящего,

следит за ним глазами. Вскоре малыш начинает реагировать на интонацию.

Около 2-х месяцев появляется гуление, к началу 3-его - лепет (агу, тя-тя и

т.п.). С 5-ти месяцев ребенок слышит звуки, видит артикуляцию, пытается

подражать. С 6-ти месяцев путем подражания произносит отдельные слоги

(ма-ма-ма, ба-ба).

В дальнейшем перенимается тон, ритм, мелодика, интонация речи.

Во 2-ом полугодии звукосочетания воспринимаются и связываются с

предметами и действиями (тик-так, бух и т.п.), запоминаются слова,

появляются реакции на них. С 7-9 месяцев ребенок повторяет за взрослыми

разнообразные звукосочетания. К концу 1-го года жизни появляются первые

слова.

9.

II этап - преддошкольный (от 1 года до 3-х лет).Этап становления активной речи. В это время ребенок много и охотно повторяет за говорящим и сам

произносит слова. При этом путает звуки, переставляет их местами, искажает, пропускает. С 1,5 лет

появляется понимание словесного объяснения взрослого, накопление новых слов, усвоение знаний.

К 2-м годам дети овладевают навыками употребления единственного и множественного числа

существительных, времени и лица глаголов, используют падежные окончания. На второй-третий год

жизни происходит значительное накопление словаря, формируется грамматический строй речи,

появляются элементы согласования и соподчинения слов в предложении. К трем годам у детей должны

быть сформированы все основные грамматические категории. На этом этапе понимание речи

превосходит произносительные возможности

10.

III этап - дошкольный (от 3 до 7 лет).На этом этапе у детей еще отмечается неправильное звукопроизношение. Но уже развивается звуковой

контроль за собственным произношением, Умение исправлять его (т.е. формируется фонематическое

восприятие) . В этот период продолжается быстрое увеличение словарного запаса, развитие

грамматического строя речи, овладение связной речью, усложняется структура предложений. На пятом

году жизни высказывания детей напоминают краткий рассказ. В пять лет дети без дополнительных

вопросов составляют пересказ сказки из 40 - 50 предложений, что свидетельствует об овладении

монологической речью. В этот же период улучшается фонематическое восприятие: различаются гласные и

согласные звуки; мягкие - твердые согласные; сонорные, свистящие, шипящие звуки. К пяти годам

заканчивается формирование правильного произношения и ребенок говорит чисто.

11.

IV этап - школьный (от 7 до 17 лет).Продолжается совершенствование связной

речи. Дети сознательно усваивают

грамматические правила оформления

свободных высказываний, полностью

овладевают звуковым анализом и синтезом.

На этом этапе формируется письменная

речь. IV этап - школьный (от 7 до 17 лет).

Продолжается совершенствование связной

речи. Дети сознательно усваивают

грамматические правила оформления

свободных высказываний, полностью

овладевают звуковым анализом и синтезом.

На этом этапе формируется письменная

речь.

biology

biology