Similar presentations:

Процесс выделения. Физиология мочеобразования и мочевыделения. Лекция 9.2

1.

МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖФедерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Уральский государственный университет путей сообщения»

9.2. Процесс выделения.

Физиология мочеобразования и мочевыделения

Крючкова Татьяна Сергеевна

2020 г.

2.

Выделение - это процесс освобождения организма отконечных и промежуточных продуктов метаболизма,

Органы, выполняющие выделительные функции,

называются выделительными, или экскреторными.

К ним относятся:

1. почки,

2. легкие,

3. кожа,

4. печень,

5. желудочно-кишечный тракт.

3.

Система выделения• Через легкие удаляются газообразные

вещества - СО2, пары Н2О, эфиры,

хлороформ, летучие вещества.

• Кожа - потовые и сальные железы

выделяют воду, соли, мочевину, мочевую

кислоту, креатинин.

• Печень - с желчью выделяются пигменты,

продукты распада гемоглобина

• Пищеварительный тракт - вделение воды и

солей

• Почки - основной орган выделения

4.

ФУНКЦИИ ПОЧЕК1.

2.

3.

4.

5.

6.

Удаляют из плазмы крови конечные продукты: мочевину, мочевую

кислоту, креатинин и др.

Контролируют во всем организме и плазме крови уровни электролитов:

Na, K, Cl, Ca, Mg.

Выводят чужеродные вещества: пенициллин, сульфаниламиды,

йодиды, краски и т.д.

Поддерживают гомеостаз.

Участвуют в обмене белков, жиров, углеводов.

Выполняют эндокринную функцию: продуцируют БАВ:

ренин (участвует в поддержании АД и объема циркулирующей крови)

эритропоэтин (стимулирует образование эритроцитов).

5.

Механизм образования мочиВ образовании мочи участвуют

все отделы нефрона.

Образование мочи происходит в 2 фазы:

1) Вначале в почечном тельце путем

фильтрации из плазмы крови в капсулу

образуется первичная моча;

2) далее в канальцах нефрона посредством

обратного всасывания (реабсорбции) воды и

всех нужных организму веществ, а также

секреции и синтеза некоторых веществ

образуется конечная моча.

6.

Образование мочи в почках – результат трех процессов:1)Фильтрация – процесс прохождения воды и растворенных в ней веществ под

действием разности давления по обе стороны внутренней стенки капсулы.

Этому способствует высокое давление в капиллярах клубочков (70-90

мм.рт.ст.). Фильтрация мочи прекращается, если артериальное давление в

капиллярах клубочков ниже 30 мм.рт.ст. Клубочковый фильтрат по

химическому составу схож с плазмой крови, но не содержит белков

(первичная моча – 150-180 л в сутки).

2)Реабсорбция происходит в извитых канальцах нефрона. Из первичной мочи

обратно в кровь вместе с водой всасываются пороговые вещества:

глюкоза, аминокислоты, витамины, минеральные соли и т.д. Они

выводятся с мочой только в том случае, если их концентрация в крови

выше константных значений. Непороговые вещества реабсорбции не

поддвергаются: мочевина, креатинин, сульфаты, аммиак и др.

3)Путем Секреции в канальцах нефрона происходит удаление некоторых

веществ, которые не проходят через клубочковый фильтр: креатинин,

мочевина, лекарственные вещества, краски.

7.

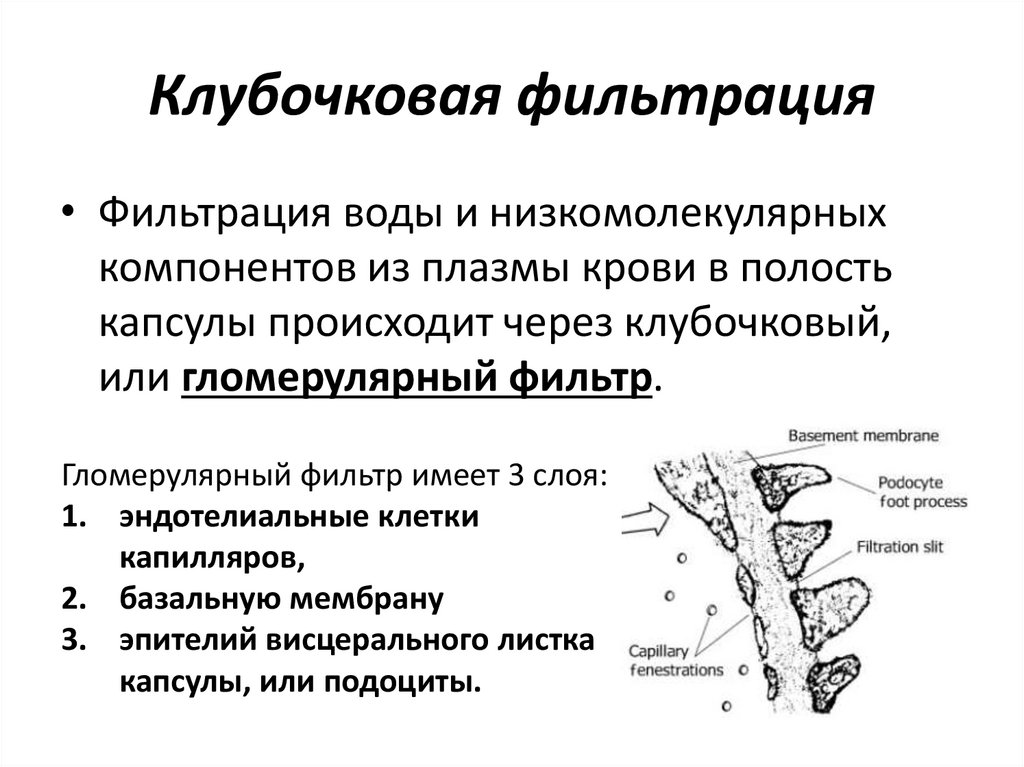

Клубочковая фильтрация• Фильтрация воды и низкомолекулярных

компонентов из плазмы крови в полость

капсулы происходит через клубочковый,

или гломерулярный фильтр.

Гломерулярный фильтр имеет 3 слоя:

1. эндотелиальные клетки

капилляров,

2. базальную мембрану

3. эпителий висцерального листка

капсулы, или подоциты.

8.

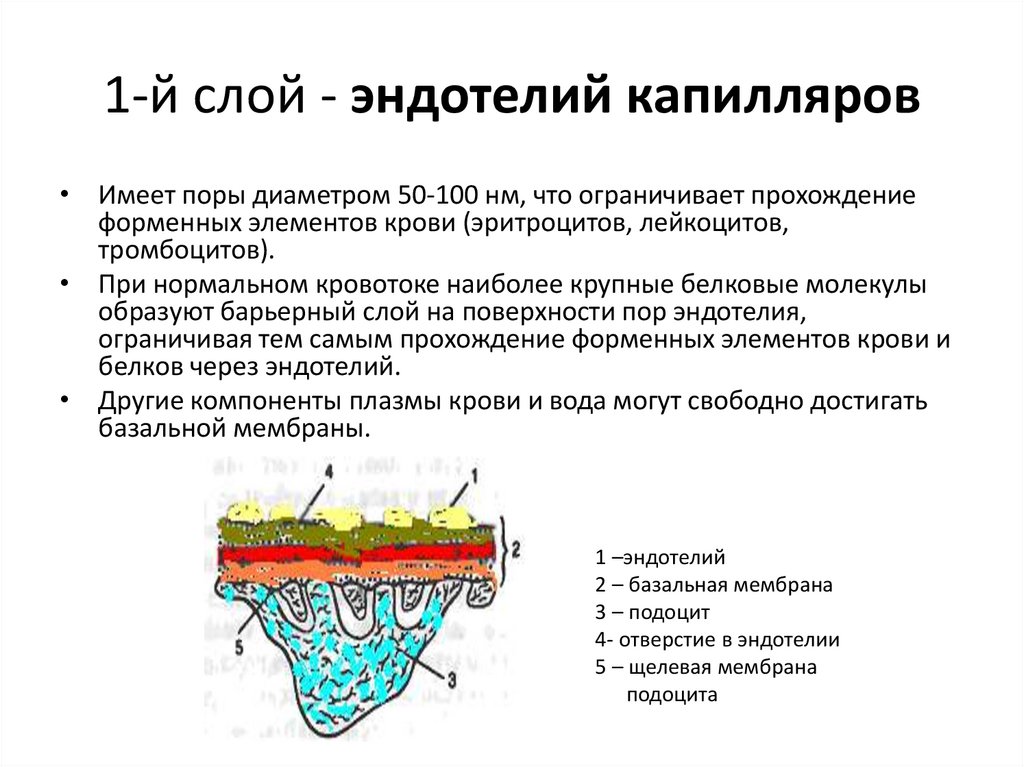

1-й слой - эндотелий капилляров• Имеет поры диаметром 50-100 нм, что ограничивает прохождение

форменных элементов крови (эритроцитов, лейкоцитов,

тромбоцитов).

• При нормальном кровотоке наиболее крупные белковые молекулы

образуют барьерный слой на поверхности пор эндотелия,

ограничивая тем самым прохождение форменных элементов крови и

белков через эндотелий.

• Другие компоненты плазмы крови и вода могут свободно достигать

базальной мембраны.

1 –эндотелий

2 – базальная мембрана

3 – подоцит

4- отверстие в эндотелии

5 – щелевая мембрана

подоцита

9.

2-й слой - базальная мембрана- основной барьер для фильтрации, поры в ней 6 нм. Эти поры

изнутри содержат отрицательно заряженные молекулы, что

препятствует проникновению отрицательно заряженных частиц, в

том числе белков.

1 –эндотелий

2 – базальная мембрана

3 – подоцит

4- отверстие в эндотелии

5 – щелевая мембрана

подоцита

10.

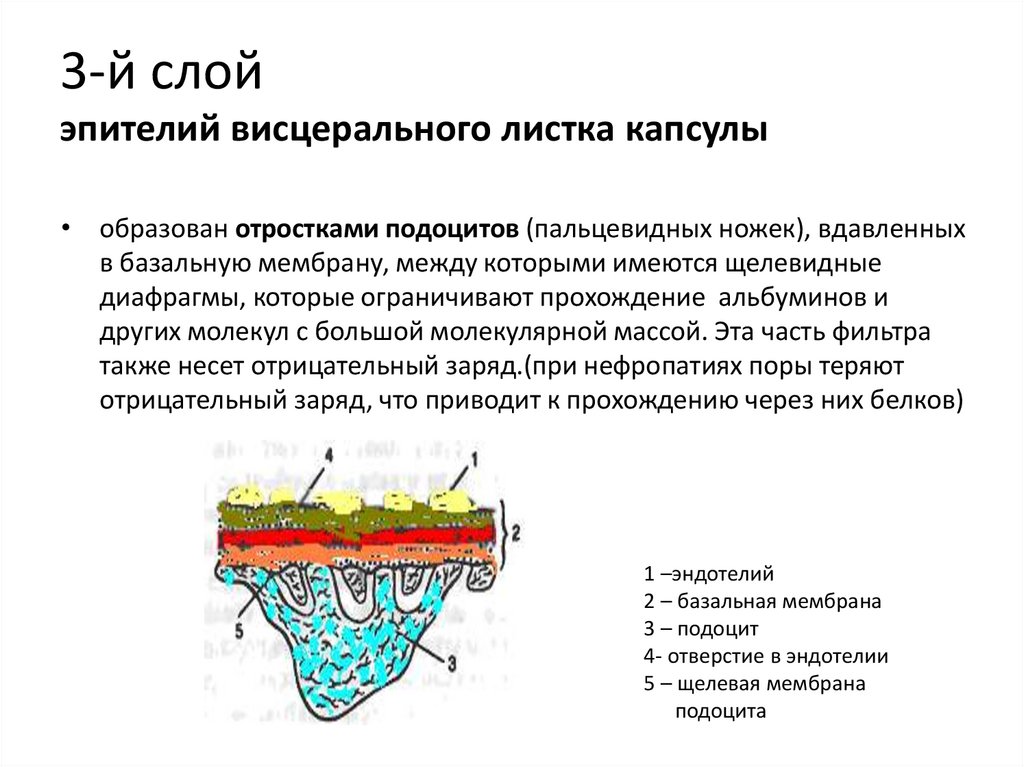

3-й слойэпителий висцерального листка капсулы

• образован отростками подоцитов (пальцевидных ножек), вдавленных

в базальную мембрану, между которыми имеются щелевидные

диафрагмы, которые ограничивают прохождение альбуминов и

других молекул с большой молекулярной массой. Эта часть фильтра

также несет отрицательный заряд.(при нефропатиях поры теряют

отрицательный заряд, что приводит к прохождению через них белков)

1 –эндотелий

2 – базальная мембрана

3 – подоцит

4- отверстие в эндотелии

5 – щелевая мембрана

подоцита

11.

• Основным фактором, способствующим процессуфильтрации, является гидростатическое давление

крови в капиллярах клубочков =70 мм рт ст

• К силам, препятствующим фильтрации относится

онкотическое давление белков плазмы крови = 30

мм.рт.ст. и давление жидкости в полости капсулы

клубочка(внутрипочечное) = 10 мм.рт.ст.

11

12.

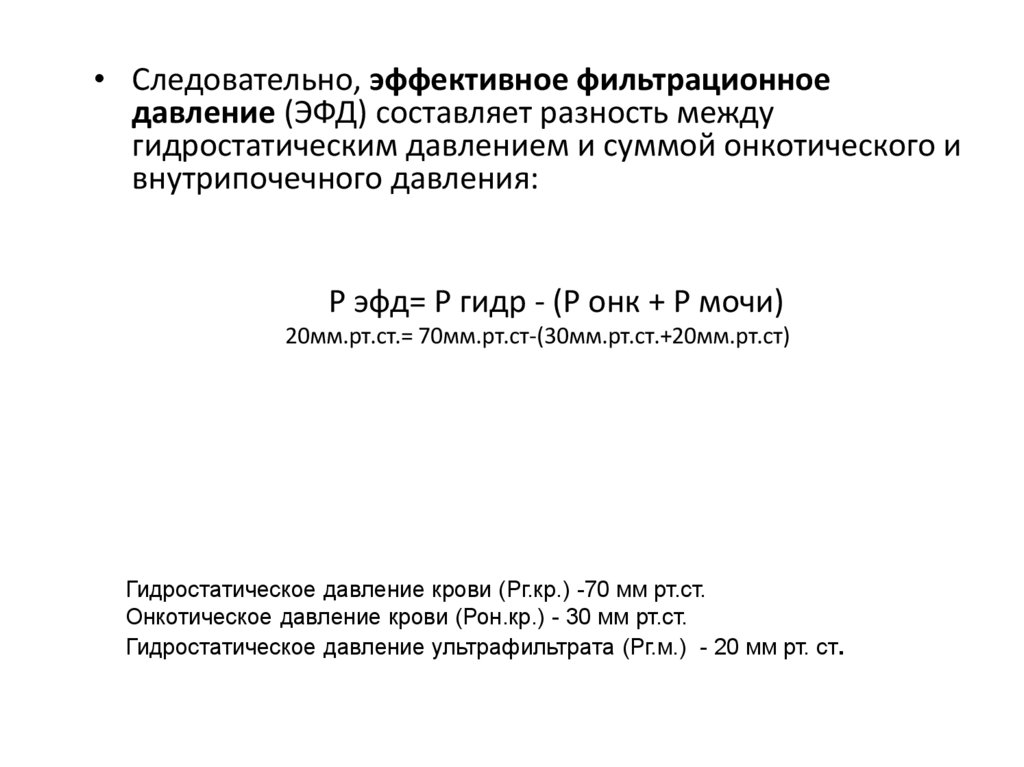

• Следовательно, эффективное фильтрационноедавление (ЭФД) составляет разность между

гидростатическим давлением и суммой онкотического и

внутрипочечного давления:

Р эфд= Р гидр - (Р онк + Р мочи)

20мм.рт.ст.= 70мм.рт.ст-(30мм.рт.ст.+20мм.рт.ст)

Гидростатическое давление крови (Рг.кр.) -70 мм рт.ст.

Онкотическое давление крови (Рон.кр.) - 30 мм рт.ст.

Гидростатическое давление ультрафильтрата (Рг.м.) - 20 мм рт. ст.

13.

• Переход жидкости из клубочка в капсулу за 1 минутуназывается СКОРОСТЬЮ КЛУБОЧКОЙВОЙ ФИЛЬТРАЦИИ

(СКФ)

• Является количественной характеристикой процесса

фильтрации

• В норме у мужчин скорость клубочковой фильтрации

составляет 125 мл/мин, а у женщин - 110 мл/мин.

14.

2)Канальцевая реабсорбцияВ обычных условиях в почке человека

за сутки образуется до 180 л фильтрата

(первичной мочи), а выделяется 1,0—

1,5 л мочи, остальная жидкость

всасывается в канальцах.

Канальцевая реабсорция - это

обратное всасывание воды и веществ

из просвета канальцев нефронов в

кровь и лимфу. Основной смысл ее

состоит в том, чтобы сохранить для

организма все жизненноважные

вещества в необходимых количествах.

Обратное всасывание происходит во

всех отделах нефрона. Основная масса

молекул реабсорбируется в

проксимальном отделе : здесь

практически полностью

реабсорбируются глюкоза,

аминокислоты, витамины, белки,

микроэлементы, ионы Na, Cl, HCO3,

многие другие. В петле Генле,

дистальном отделе всасываются

электролиты и вода.

15.

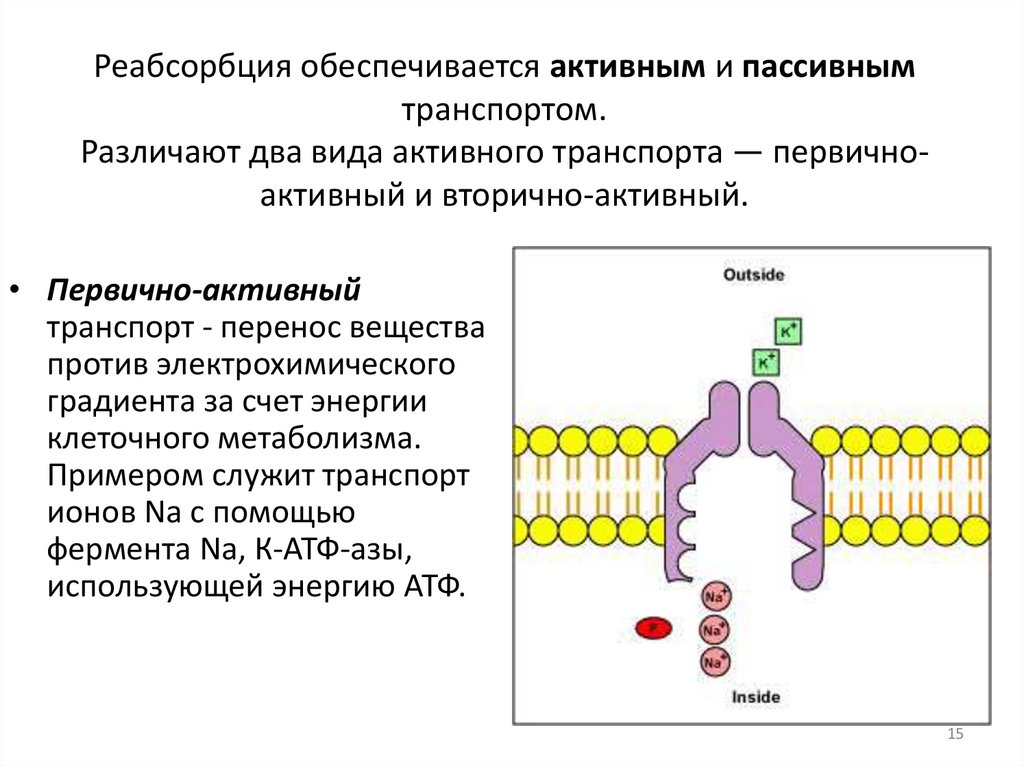

Реабсорбция обеспечивается активным и пассивнымтранспортом.

Различают два вида активного транспорта — первичноактивный и вторично-активный.

• Первично-активный

транспорт - перенос вещества

против электрохимического

градиента за счет энергии

клеточного метаболизма.

Примером служит транспорт

ионов Na с помощью

фермента Na, К-АТФ-азы,

использующей энергию АТФ.

15

16.

Вторично-активный транспорт- перенос вещества за счетэнергии транспорта другого вещества. Так реабсорбируются

глюкоза, аминокислоты.

•Они присоединяются к специальному переносчику, который присоединяет

ион Na+. Этот комплекс (переносчик + органическое вещество + Na)

перемещается внутрь клетки. Энергия затрачивается на перемещение Na+.

•В клетке этот комплекс распадается на составные компоненты. Натрий

возвращается наружу с помощью натрий-калиевого насоса. Глюкоза идет в

кровь по градиенту концентрации.

16

17.

Вещества, реабсорбция которых зависит от их концентрации в плазме

крови, называются пороговыми, например, глюкоза. К непороговым

веществам относят: креатинин, маннитол, сульфаты.

В норме при обычной коцентрации глюкозы в крови и, соответственно, в

первичной моче вся глюкоза реабсорбируется. При избытке глюкозы в крови

(10ммоль/л) в первичной моче происходит максимальная загрузка

канальцевых систем транспорта, т.е. всех молекул-переносщиков. В этом

случае глюкоза больше не сможет реабсорбироваться и появится в конечной

моче - глюкозурия.

Белки. В норме небольшое количество белка попадает в фильтрат и

реабсорбируется. Реабсорбция белка происходит в проксимальном канальце

с помощью пиноцитоза. Эпителий почечного канальца активно захватывает

крупные белки. Войдя в клетку, белок подвергается гидролизу со стороны

ферментов лизосом и превращается в аминокислоты.

Реабссорбция воды происходит во всех отделах нефрона (2/3 в

проксимальном, 15% в петле Генле, 15% в дистальных извитых канальцах и

собирательных трубочках.). Вода реабсорбируется пассивно за счет

транспорта — осмотически активных веществ: глюкозы, а/к, белков, ионов

натрия, калия, кальция, хлора. При снижении реабсорции осмотически

активных веществ уменьшается реабсорбция воды.

Основным ионом, обеспечивающим пассивное всасывание воды, является

натрий. Около 65% натрия реабсорбируется в проксимальном канальце, 25%

в петле, 9% в собирательных трубочках, 1% собирательных трубочках.

Большое значение в механизмах реабсорбции воды и ионов натрия, а также

концентрировании мочи имеет работа так называемого поворотнопротивоточно-множительной системы (ППМС).

18.

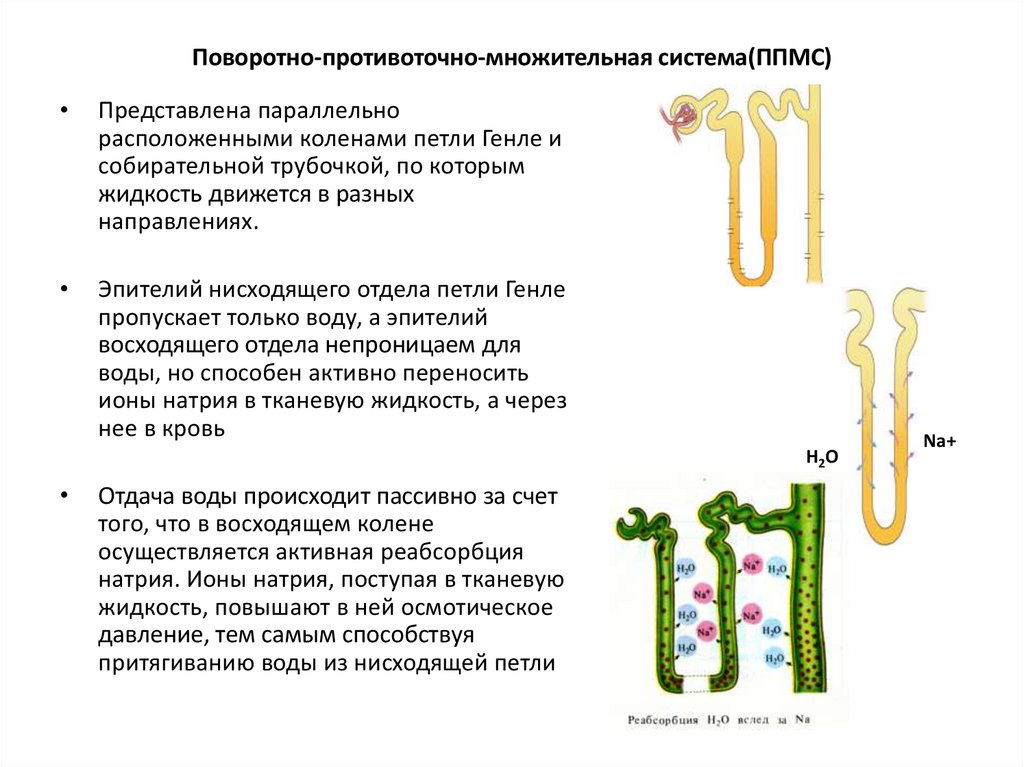

Поворотно-противоточно-множительная система(ППМС)Представлена параллельно

расположенными коленами петли Генле и

собирательной трубочкой, по которым

жидкость движется в разных

направлениях.

Эпителий нисходящего отдела петли Генле

пропускает только воду, а эпителий

восходящего отдела непроницаем для

воды, но способен активно переносить

ионы натрия в тканевую жидкость, а через

нее в кровь

Н2 О

Отдача воды происходит пассивно за счет

того, что в восходящем колене

осуществляется активная реабсорбция

натрия. Ионы натрия, поступая в тканевую

жидкость, повышают в ней осмотическое

давление, тем самым способствуя

притягиванию воды из нисходящей петли

Na+

19.

Мочевина. Большая ее часть образуется в печени в реакциях,

нейтрализующих аммиак крови. Образующийся при распаде белков азот

выводится в основном в виде мочевины.

Реабсорбция идет пассивно с током реабсорбируемой воды

20.

Канальцевая секреция- транспорт веществ из крови в просвет

канальца (мочу). Осуществляется первичноактивным транспортом с помощью различных

переносчиков, преимущественно а

проксимальных канальцах. Здесь

секретируются

•1) органические кислоты ПАГ

(парааминогиппуровая кислота), мочевая

кислота;

•2) органические основания (холин, гуанидин)

•3)лекарственные вещества: антибиотики,

морфин, рентгеноконтрастные йодсодержащие вещества

•4)красители (феноловый красный),

•5)ионы К (секретируется в дистальном

сегменте и собирательных трубках).

•6)ионы водорода и аммиак

21.

Состав конечной мочи• Моча – прозрачная, соломенного цвета жидкость,

имеет слабокислую реакцию (рН 5-7), удельный вес

1,010-1,025, суточное количество (диурез) – 1-1,5 л.

• С мочой из организма выводятся наружу вода (96%)

и растворенные в ней конечные продукты обмена

(около 60 г. плотных веществ). В целом с мочой

выделяется около 150 различных веществ:

– Органических веществ 35-45 г/сутки, из них больше

всего мочевины;

– Неорганических веществ 15-25 г/сутки, из них больше

всего поваренной соли (NaCl)

• В условиях патологии в моче обнаруживаются

вещества, обычно в ней не выявляемые: белок,

сахар, ацетоновые тела и др.

22.

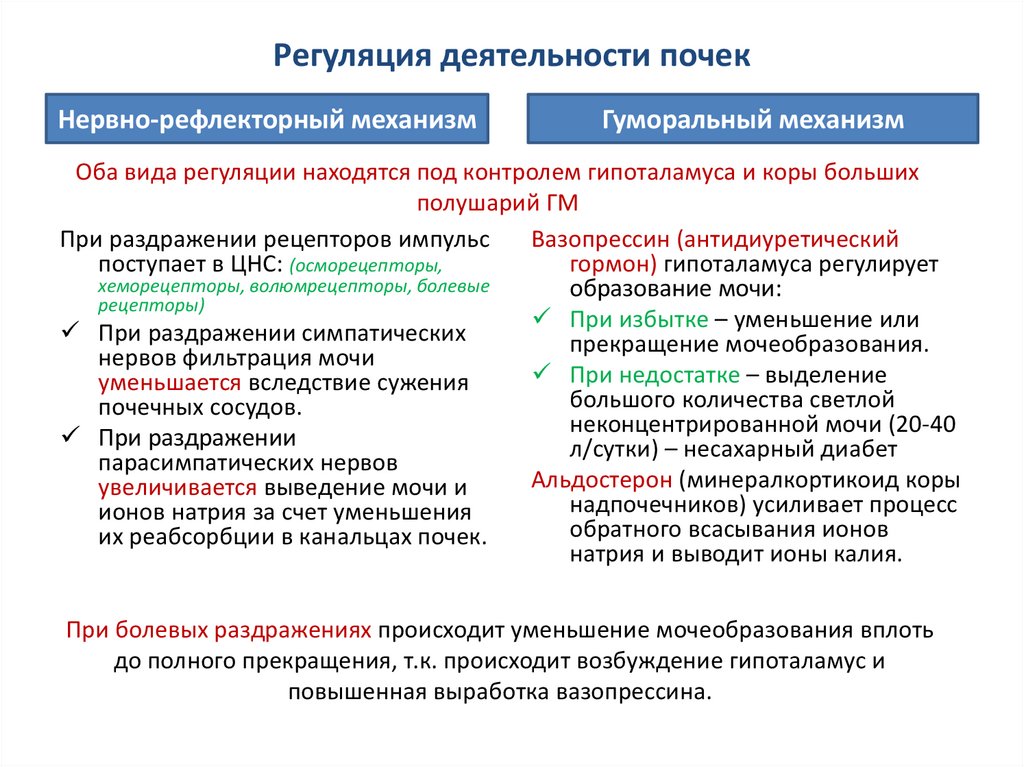

Регуляция деятельности почекНервно-рефлекторный механизм

Гуморальный механизм

Оба вида регуляции находятся под контролем гипоталамуса и коры больших

полушарий ГМ

При раздражении рецепторов импульс

Вазопрессин (антидиуретический

поступает в ЦНС: (осморецепторы,

гормон) гипоталамуса регулирует

хеморецепторы, волюмрецепторы, болевые

образование мочи:

рецепторы)

При избытке – уменьшение или

При раздражении симпатических

прекращение мочеобразования.

нервов фильтрация мочи

При недостатке – выделение

уменьшается вследствие сужения

большого количества светлой

почечных сосудов.

неконцентрированной мочи (20-40

При раздражении

л/сутки) – несахарный диабет

парасимпатических нервов

Альдостерон (минералкортикоид коры

увеличивается выведение мочи и

надпочечников) усиливает процесс

ионов натрия за счет уменьшения

обратного всасывания ионов

их реабсорбции в канальцах почек.

натрия и выводит ионы калия.

При болевых раздражениях происходит уменьшение мочеобразования вплоть

до полного прекращения, т.к. происходит возбуждение гипоталамус и

повышенная выработка вазопрессина.

23.

Гуморальная регуляцияАнтидиуретический гормон (АДГ), или вазопрессин способствует повышению

реабсорбции воды в дистальных отделах нефрона.

Альдостерон увеличивает реабсорбцию ионов Na

Адреналин в малых дозах суживает просвет выносящих артериол, в результате

чего повышается гидростатическое давление, увеличивается диурез. В больших

дозах он вызывает сужение как выносящих, так и приносящих артериол, что

приводит к уменьшению диуреза вплоть до анурии

Натрийуретический гормон усиливает выведение ионов натрия с мочой.

Паратгормон стимулирует реабсорбцию кальция и тормозит реабсорбцию

фосфатов,

Кальцитонин тормозит реабсорбцию кальция и фосфата

Инсулин- недостаток этого гормона приводит к гипергликемии, глюкозурии,

увеличению осмотического давления мочи, увеличению диуреза

Тироксин усиливает обменные процессы, в результате чего в моче возрастает

количество осмотически активных веществ, в частности азотистых, что

приводит к увеличению диуреза.

Простогландины угнетают реабсорбцию натрия, стимулируют кровоток в

мозговом веществе почки, увеличивают диурез.

Соматотропин и андрогены увеличивают секрецию парааминогиппуровой

кислоты.

Ренин-ангиотензин-альдостероновая система участвует в регуляции

системного и почечного кровотока, ОЦК, электролитного баланса.

24.

МочеиспусканиеМочеиспускание представляет собой сложный

рефлекторный акт, заключающийся в одновременном

сокращении стенки мочевого пузыря и расслаблении его

сфинктера.

Непроизвольный рефлекторный центр мочеиспускания находится в

крестцовом отделе спинного мозга.

Первые позывы к мочеиспусканию у взрослых появляются при увеличении

объема мочевого пузыря до 150 мл. Афферентные (чувствительные)

импульсы поступают в спинной мозг в цент мочеиспускания. Отсюда по

парасимпатическому нерву импульсы идут к мышце мочевого пузыря и его

сфинктеру. Происходит рефлекторное сокращение мышечной стенки и

расслабление сфинктера.

Одновременно от спинального центра мочеиспускания возбуждение

передается в кору большого мозга, где возникает ощущение позыва к

мочеиспусканию. Импульсы от коры идут к наружному произвольному

сфинктеру мочеиспускательного канала. Происходит мочеиспускание.

У новорожденных отсутствует произвольная задержка мочеиспускания, она

появляется только к концу первого года. Прочный условный рефлекс

задержки мочеиспускания вырабатывается только к концу второго года.

medicine

medicine