Similar presentations:

Видовые особенности органов зрения

1.

Видовые особенностиорганов зрения

Выполнила студентка

2 курса ФВМ, гр. 6201 (А)

Бирчикова Валерия

2.

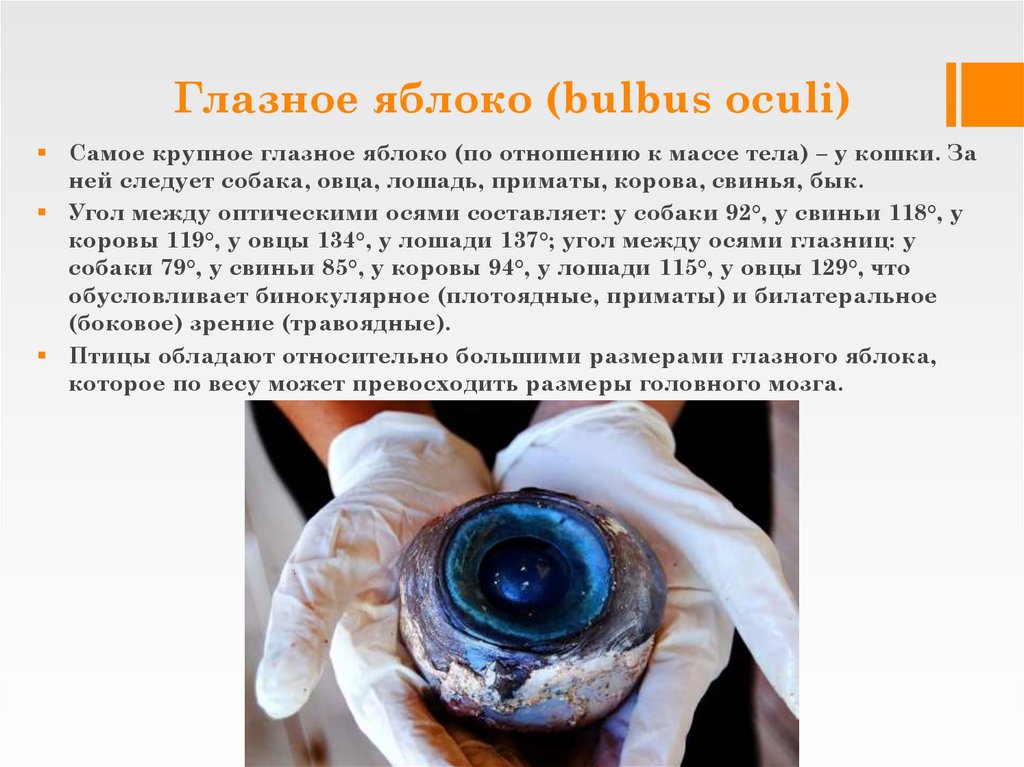

Глазное яблоко (bulbus oculi)Самое крупное глазное яблоко (по отношению к массе тела) – у кошки. За

ней следует собака, овца, лошадь, приматы, корова, свинья, бык.

Угол между оптическими осями составляет: у собаки 92°, у свиньи 118°, у

коровы 119°, у овцы 134°, у лошади 137°; угол между осями глазниц: у

собаки 79°, у свиньи 85°, у коровы 94°, у лошади 115°, у овцы 129°, что

обусловливает бинокулярное (плотоядные, приматы) и билатеральное

(боковое) зрение (травоядные).

Птицы обладают относительно большими размерами глазного яблока,

которое по весу может превосходить размеры головного мозга.

3.

Веки (palpebre)Третье веко (palpebra tertia) – мигательная перепонка, представляет складку

конъюнктивы, расположенную медиально на глазном яблоке.

В основе его находится хрящ третьего века (у лошади, свиньи и кошки - из

эластической хрящевой ткани, у животных других видов - из гиалиновой). У

птиц третье веко хорошо развито и способно полностью закрывать роговицу.

При развитии век они временно срастаются, но затем между ними образуется

щель: у собак и кошек на 9-14 день после рождения, а у остальных животных –

до рождения.

Свободный край века (limbus palpebralis) является более плотным; он

имет два ребра: наружное и внутреннее. На внутреннем ребре век

открываются тарсальные, или мейбомовы, железы – gl. Tarsales (Meibomii).

Сами железы (у лошади их 50, длиной до 6 мм и толщиной до 1 мм)

просвечивают на внутренней поверхности век. Они выделяют глазную смазку

– sebum palpebrale; смазывая края век, она не дает слезам скатываться на

щеку.

Кожа век у большинства пород собак нежна, у кошек - довольно плотная,

хорошо снабжена коротким волосом. На верхнем веке имеются длинные

осязательные волоски. Одной из особенностей анатомического строения век

является то, что подкожная клетчатка век очень рыхлая и лишена жира.

Именно поэтому при ограниченных воспалительных процессах век нередко

отмечается их отек.

4.

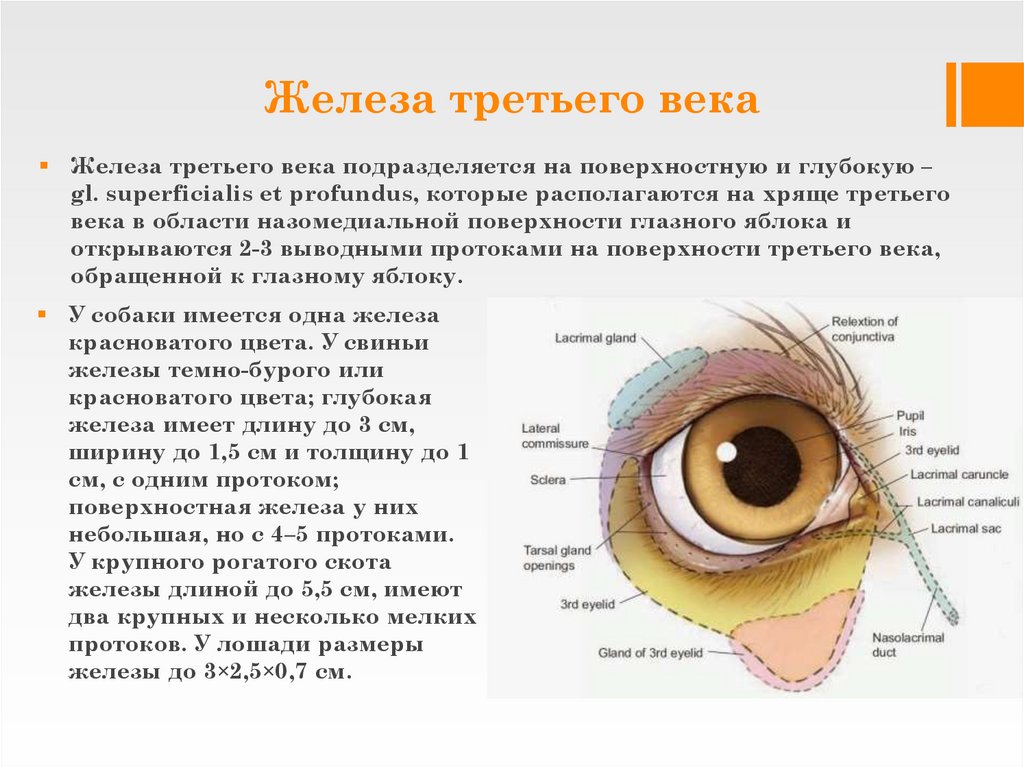

Железа третьего векаЖелеза третьего века подразделяется на поверхностную и глубокую –

gl. superficialis et profundus, которые располагаются на хряще третьего

века в области назомедиальной поверхности глазного яблока и

открываются 2-3 выводными протоками на поверхности третьего века,

обращенной к глазному яблоку.

У собаки имеется одна железа

красноватого цвета. У свиньи

железы темно-бурого или

красноватого цвета; глубокая

железа имеет длину до 3 см,

ширину до 1,5 см и толщину до 1

см, с одним протоком;

поверхностная железа у них

небольшая, но с 4–5 протоками.

У крупного рогатого скота

железы длиной до 5,5 см, имеют

два крупных и несколько мелких

протоков. У лошади размеры

железы до 3×2,5×0,7 см.

5.

Слезная железа (glandula lacrimalis)У основания третьего века расположена дополнительная слезная железа –

Гардена, выводные протоки которой открываются на внутренней

поверхности века в конъюктивальный мешок. Она постоянно секретирует

маслянистую жидкость.

У овец и плотоядных животных здесь в большом количестве размещены

лимфатические фолликулы в виде небольших возвышений. Они участвуют во

всасывании жидкости из глазной щели. Омывая глазное яблоко, слезы

собираются во внутреннем углу глаза в слезном озере. На дне слезного

озера имеются слезные точки, которые ведут в верхний и нижний слезные

канальцы, канальцы впадают в слезный мешок, который переходит в слезно –

носовой канал, открывающийся в носовой полости. У кошек слеза попадает в

пасть, где испаряется.

У собаки слезная железа бледно-красного цвета, лежит под орбитальной

связкой. Носослезный канал открывается или в складке дна преддверия носа,

или в вентральный носовой ход. У свиньи слезная железа слизистая. Слезный

мешок, а часто и слезное вентральное отверстие отсутствуют. Носослезный

проток короткий, открывается в вентральный носовой ход. У крупного

рогатого скота слезная железа состоит из двух отделов; имеется 6-8 крупных

протоков и несколько мелких. Носослезный проток открывается в складке дна

преддверия носа. У лошади слезная железа величиной до 5,5×3 см; выводных

протоков 12-16, диаметром до 1,5 мм. Слезное отверстие крупное – до 2 мм.

Носослезный проток открывается в складке дна преддверия носа.

6.

Хрусталик (lens cristalina)У животных, ведущих ночной образ жизни (кошачьи),

относительные размеры хрусталика значительно больше, чем у

дневных млекопитающих. При этом они, обладая способностью

хорошо видеть вдаль, плохо видят близкорасположенные предметы.

7.

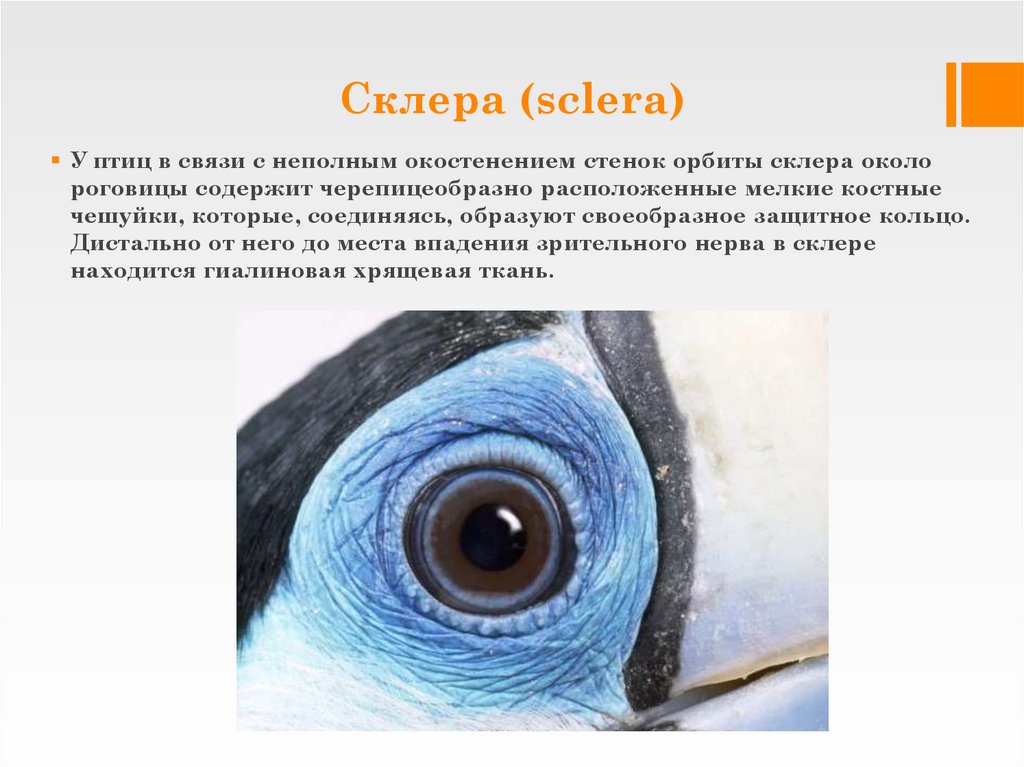

Склера (sclera)У птиц в связи с неполным окостенением стенок орбиты склера около

роговицы содержит черепицеобразно расположенные мелкие костные

чешуйки, которые, соединяясь, образуют своеобразное защитное кольцо.

Дистально от него до места впадения зрительного нерва в склере

находится гиалиновая хрящевая ткань.

8.

ЗрачокУ собак, свиней и птиц зрачок округлой формы, у кошки – в виде

вертикальной щели, у травоядных – поперечно овальный.

У травоядных зрачковый край имеет 2-4 особых, довольно плотных,

образования – виноградные зёрна (granula iridica), пронизанные

кровеносными сосудами и содержащих сильно пигментированные

клетки. У лошади виноградные зёрна имеются только на верхнем

крае зрачка, а у жвачных – на верхнем и нижнем.

У птиц очень подвижный зрачок, который обеспечивает быструю

аккомодацию при изменении яркости света, что немаловажно при

быстрых поворотах при полете.

9.

Собственно сосудистая оболочка(chorioidea)

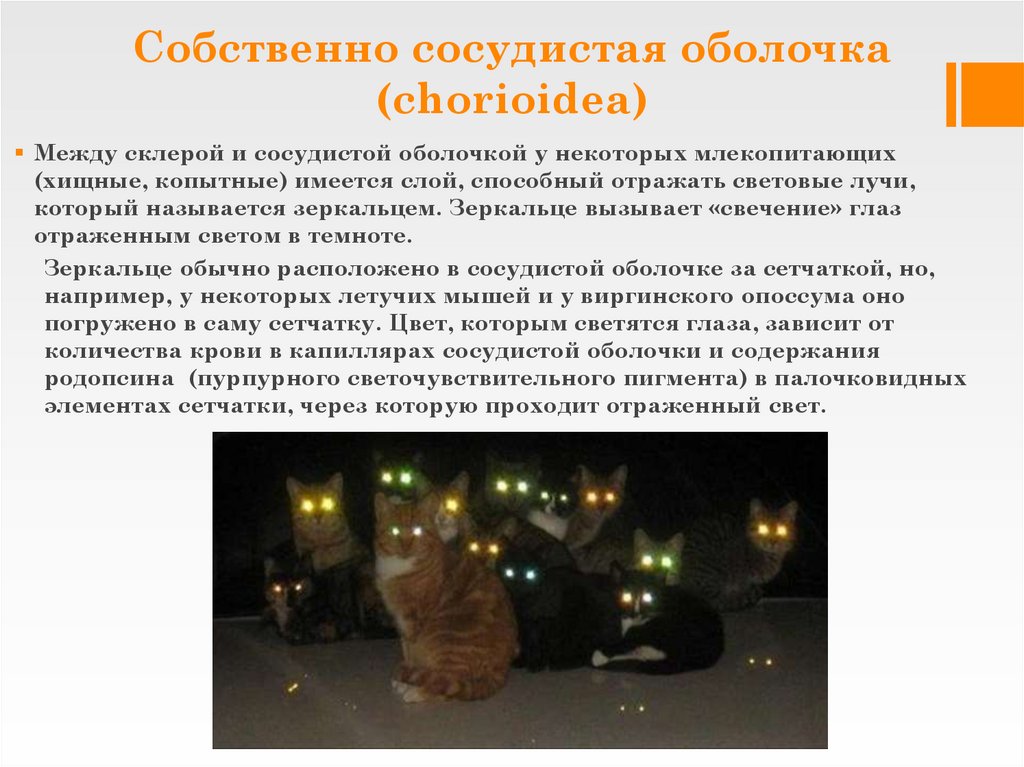

Между склерой и сосудистой оболочкой у некоторых млекопитающих

(хищные, копытные) имеется слой, способный отражать световые лучи,

который называется зеркальцем. Зеркальце вызывает «свечение» глаз

отраженным светом в темноте.

Зеркальце обычно расположено в сосудистой оболочке за сетчаткой, но,

например, у некоторых летучих мышей и у виргинского опоссума оно

погружено в саму сетчатку. Цвет, которым светятся глаза, зависит от

количества крови в капиллярах сосудистой оболочки и содержания

родопсина (пурпурного светочувствительного пигмента) в палочковидных

элементах сетчатки, через которую проходит отраженный свет.

10.

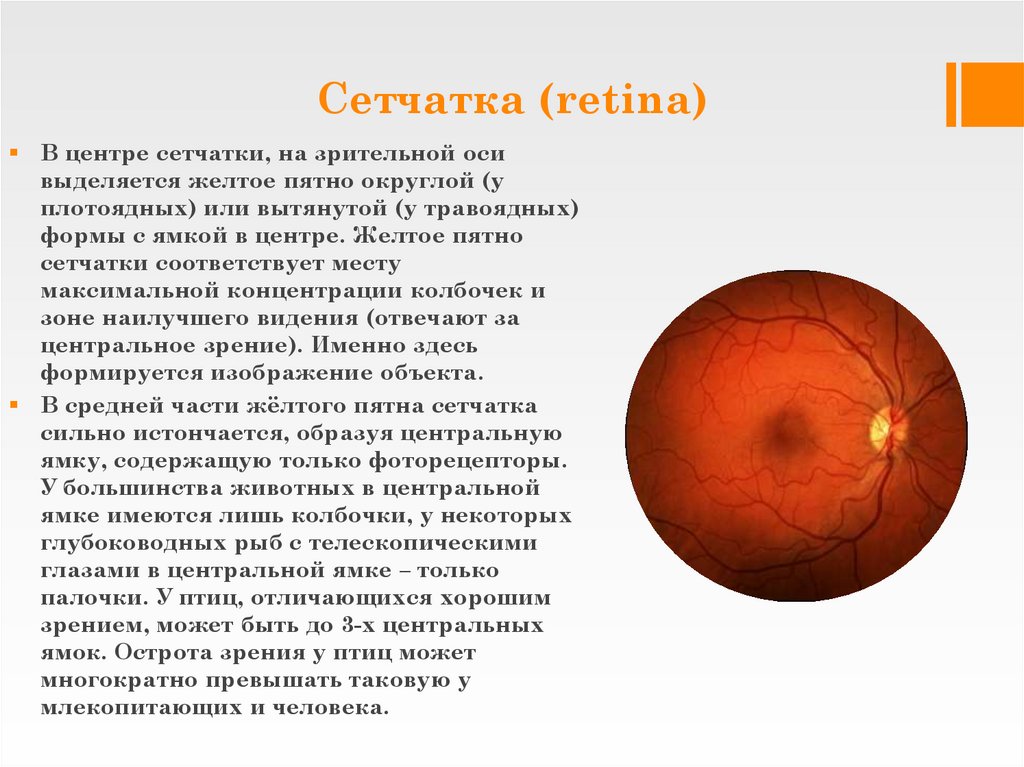

Сетчатка (retina)В центре сетчатки, на зрительной оси

выделяется желтое пятно округлой (у

плотоядных) или вытянутой (у травоядных)

формы с ямкой в центре. Желтое пятно

сетчатки соответствует месту

максимальной концентрации колбочек и

зоне наилучшего видения (отвечают за

центральное зрение). Именно здесь

формируется изображение объекта.

В средней части жёлтого пятна сетчатка

сильно истончается, образуя центральную

ямку, содержащую только фоторецепторы.

У большинства животных в центральной

ямке имеются лишь колбочки, у некоторых

глубоководных рыб с телескопическими

глазами в центральной ямке – только

палочки. У птиц, отличающихся хорошим

зрением, может быть до 3-х центральных

ямок. Острота зрения у птиц может

многократно превышать таковую у

млекопитающих и человека.

11.

ГребешокВ птичьем глазу присутствует уникальная структура - это гребешок,

складка ткани, которая вдается во внутреннюю камеру глаза со стороны

зрительного нерва. Это складка с большим числом кровеносных

сосудов, имеет темную окраску и веерообразные выступы. Темная

окраска обусловлена пигментными клетками между густой сетью

кровеносных сосудов.

Возможно, эта структура помогает улавливать движения, отбрасывая

тень на сетчатку, когда птица вертит головой. Предполагается также,

что гребень обеспечивает стекловидное тело и сетчатку питательными

веществами, удаляет продукты метаболизма.

biology

biology